3.所得税調査委員

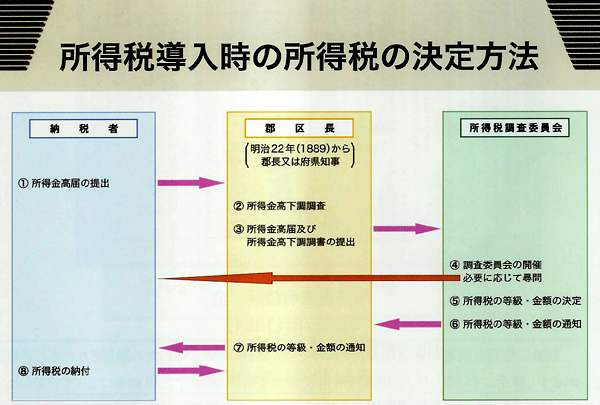

所得税の導入にあたって所得税調査委員が置かれました。所得税調査委員は、各郡区役所の管轄内に7名以下が置かれ、毎年調査委員会を開いて所得税に関する調査を行いました。

調査委員は選挙人・被選挙人とも所得税を納める者で、郡区内に住む25歳以上の男子が対象となっていました。調査委員の選挙の方法は、まず町村内の納税者の互選により選挙人を選び、さらにこれらの選挙人が調査委員を選挙する間接選挙でした。

調査委員会の会長は郡区長であり、郡区長は調査委員会の決議をもって所得税の等級や金額を定めました。

調査委員制度は、税務当局による申告内容の調査が、あまりに厳密にならないようにとの配慮から設置されました。また、所得税調査委員は、名望家であり名誉職でした。東京市の場合は、任期が比較的長期にわたる熟練者が多く、銀行役員や老舗の商人などが所得税調査委員になっていました。

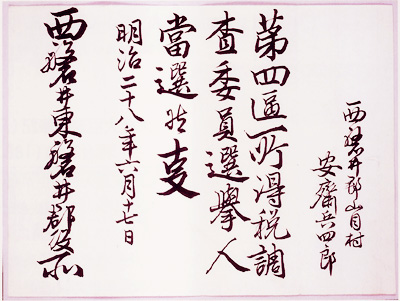

〔所得税調査委員選挙人当選通知〕

明治28年(1895)6月17日

この当選通知は、岩手県の西磐井・東磐井郡役所が出したものです。郡区長は、町村選挙人の員数を定め、選挙人の中から所得税調査委員を互選させました。

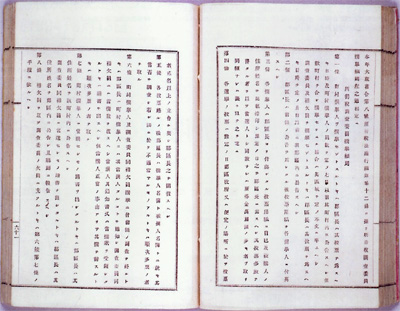

所得税調査委員選挙及調査委員会細則

明治20年(1887)6月15日

これは、秋田県の所得税調査委員選挙と調査委員会の細則です。明治22年に市制・町村制が施行されると調査委員は郡役所の管轄内と市に置かれましたが、この史料には同年に調査委員の設置場所として秋田市が朱書で追加されています。

所得税法令類纂 全

明治27年(1894)

表紙に福岡収税署の蔵書印が押されており、福岡県内で参考のため編纂された本と思われます。展示しているのは、福岡県の所得税調査委員選挙細則で、県知事によって定められたものです。この史料には、このほか遠賀郡長から福岡収税長に対して、所得税の納税者の門戸に「所得税納税者」の標札を掲出したい旨の照会なども載っています。

| 初回当選年 | 当選回数 | 調査委員名 | 営業名 | 区議 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 明治20年 | 4 | 渡辺 治右衛門 | 銀行役員 | 本材木町の老舗明石屋。家業は肥料問屋や海産物問屋。渡辺銀行(私立銀行)の経営主で、第二十七国立銀行頭取にもなった。 | ○ |

| 2 | 明治20年 | 4 | 杉村 甚兵衛 | 織物商 | 新材木町丁子屋。舶来織物卸商を行う。 | ○ |

| 3 | 明治20年 | 3 | 菊池 長四郎 | 織物商 | 元浜町の佐野屋(呉服太物問屋)。日本織物会社取締役を務める。 | ○ |

| 4 | 明治20年 | 3 | 今村 清之助 | 銀行役員 | 長野県出身。舶来綿糸商・両替店を営み、今村銀行(私立銀行)の経営主。東京株式取引所の創業にも尽力した人物。 | ○ |

| 5 | 明治20年 | 2 | 安田 善次郎 | 銀行役員 | 富山県出身。両替屋安田商店を安田銀行(私立銀行)lこ成長させる。日本銀行創立委員を務め、第三国立銀行頭取でもあった。 | ○ |

| 6 | 明治20年 | 1 | 藤田 茂吉 | 銀行役員 | 壬午銀行取締役。 | ○ |

| 7 | 明治20年 | 1 | 平松 甚四郎 | 銀行役員 | 平松銀行(私立銀行)の経営主。 | |

| 8 | 明治22年 | 2 | 川村 伝衛 | 銀行役員 | 第三十三国立銀行頭取。 | ○ |

| 9 | 明治22年 | 2 | 堀越 角次郎 | 織物商 | 通旅籠町の老舗、富嵐(呉服太物舶来織物商)。 | ○ |

| 10 | 明治24年 | 2 | 前川 太郎兵衛 | 織物商 | 堀留町の老舗、近江屋(生金巾和洋糸問屋)。 | ○ |

| 11 | 明治24年 | 2 | 高津 伊兵衛 | 鰹節商 | ○ | |

| 12 | 明治26年 | 2 | 柿沼 谷蔵 | 和洋綿糸商 | ○ | |

| 13 | 明治28年 | 1 | 長井 利兵衛 | 茶商 | 東京府下茶業組合の取締役で茶業界の指導者として活躍。 | ○ |

(注)

1 所得税調査委員の任期は4年で、選挙は2年に1度行われ、委員の半数が改選されました。

2 東京市の中でも日本橋区の調査委員は、東京市内に多くの土地を所有しその営業活動も大きく、所得税を特に多く納めていました。

3 ○は所得税調査委員就任時の議員兼務を示します。

(納税者が異議を申し立てる場合)

納税者が所得税の等級・金額を不当とする場合や、郡区長が調査委員会の決議に関して意見がある場合は府県知事に申し出ることができました。

府県知事は、府県の常置委員会に付して調査し、その決議によって処分しました。

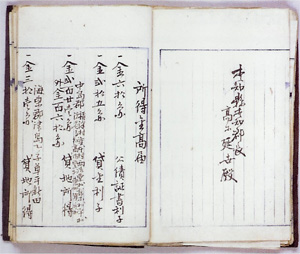

〔所得金税納入地届等綴〕

〔明治20年〜明治24年〕

(1887〜1891)

これは、明治20年から明治24年までの所得金関係の書類の写しを綴ったものです(現愛知県稲沢市)。展示しているのは、明治21年の所得金高届で、中島郡長にあてて提出されています。

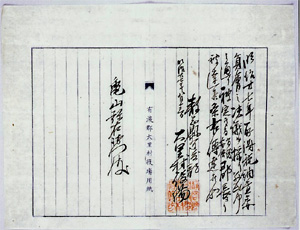

〔通知〕

(所得税調査委員会決議決定につき)

明治27年(1894)8月13日

これは、静岡県有渡郡大里村役場(現静岡県静岡市)から有渡・安倍郡長名で納税者に所得税調査委員会の決議を採用した旨を伝えたものです。

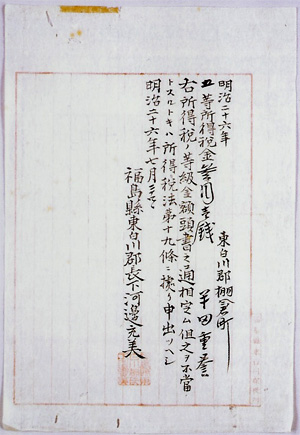

〔所得税等級金額決定通知書〕

明治26年(1893)7月24日

これは、明治26年の所得税の等級・金額の決定通知書です。福島県東白川郡長が納税者あてに発行しています。