No.4666 配偶者居住権等の評価

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税、贈与税

概要

配偶者居住権等(配偶者居住権、居住建物(配偶者居住権の目的となっている建物をいいます。以下同じです。)、敷地利用権(居住建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含みます。以下同じです。)を配偶者居住権に基づき使用する権利をいいます。以下同じです。)および居住建物の敷地の用に供される土地)の評価方法は、以下のとおりです。

また、配偶者居住権等の評価に関する質疑全般については、「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」について(情報)をご覧ください。

配偶者居住権の価額

(注) 居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合または被相続人が相続開始の直前において居住建物をその配偶者と共有していた場合には、次の算式により計算した金額となります。

居住建物の価額

(注) 上記「配偶者居住権の価額」で求めた配偶者居住権の価額です。

敷地利用権の価額

(注) 居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合または被相続人が相続開始の直前において居住建物の敷地を他の者と共有し、もしくは居住建物をその配偶者と共有していた場合には、次の算式により計算した金額となります。

居住建物の敷地の用に供される土地の価額

(注) 上記「敷地利用権の価額」で求めた敷地利用権の価額です。

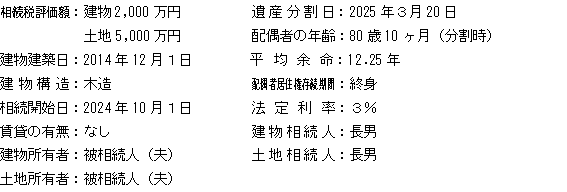

具体例

配偶者居住権等の価額の具体的計算例を示すと次のとおりです。

<配偶者居住権の価額>

(参考)耐用年数:33年(22年×1.5)(注)

経過年数:10年(2014年12月1日から2025年3月20日:10年3ヶ月)

存続年数:12年(第23回生命表に基づく平均余命12.25年)

複利現価率:0.701(端数処理前0.7014)

(注)減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める住宅用の耐用年数を1.5倍したものを用います。

<居住建物の価額>

<敷地利用権の価額>

<居住建物の敷地の用に供される土地の価額>

根拠法令等

相法23の2

関連リンク

◆関連する税務手続《財産の評価》

関連コード

- 4667 居住用の区分所有財産の評価

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。