日本農林規格等に関する法律(JAS法)の概要

「酒類における有機の表示基準」(平成12年12月国税庁告示第7号)は、「日本農林規格等に関する法律」(以下「JAS法」といいます。)の一部改正に伴い、令和4年10月1日に廃止され、同時以後に販売等する有機酒類については、改正JAS法が適用されることとなりました。

ただし、制度移行に伴う表示ラベルの改訂や酒類業者の準備に一定の期間を要すること等から、令和7年9月30日までの3年間は、引き続き当該基準に基づく表示を行うことができる経過措置が設けられています。

この経過措置期間が終了した令和7年10月1日からは、酒類の製造場から移出し又は保税地域から引き取る有機酒類については、「酒類における有機の表示基準」に基づく表示を行うことはできなくなり、JAS法に基づいた「有機」等の表示を行うこととなります。

有機酒類の製造業者又は輸入業者は、登録認証機関から有機JAS認証を取得し、有機酒類に有機JASマークを貼付することが必要となりますので、本制度に適合しているかご確認をお願いいたします。

- 令和4年JAS法改正の概要について(農林水産省ホームページ)が掲載されています。

令和4年JAS法改正の概要について

JAS法の目的は、食品等に規格を定めて普及することで品質の改善などを図り、農林水産業及びその関連産業の健全な発展と一般消費者の利益の保護に寄与することです。

JAS制度は、農林物資やこれらの取扱い等の方法についての日本農林規格(JAS)を国が定め、農林水産大臣(酒類については財務大臣及び農林水産大臣)が登録した登録認証機関から認証を受けた事業者が、JASに適合することを証するマーク(JASマーク)を農林物資や事業者の広告などに任意に付することができる制度です。

令和4年のJAS法改正は、「農林水産物及び食品の輸出に関する法律等の一部を改正する法律」により、令和4年10月1日に施行されたもので、日本産の農林水産物及び食品の輸出を促進するため、(1)JAS規格の制定対象への有機酒類の追加、(2)外国格付の表示の貼付に係る枠組みの整備、(3)登録認証機関間の情報共有に関するルールの整備、(4)同等性の交渉の実施やJAS規格の国際標準化等に関する国の努力義務の規定などが行われています。

- 改正の概要.pdf(農林水産省ホームページ)

● JAS規格の制定対象への有機酒類の追加

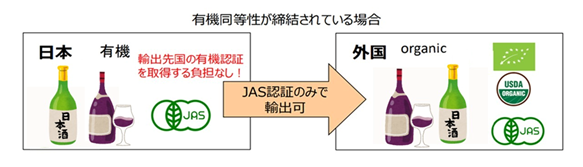

有機酒類は、これまでJASの対象とされていませんでしたが、米国・EU等で有機食品の市場が拡大していることを踏まえ、JAS規格の制定対象に有機酒類が追加されました。今後、有機酒類の認証に関する同等性を諸外国の政府と締結し、有機酒類の輸出拡大を図ります。

なお、令和7年10月1日以降、有機酒類の製造業者が、酒類に「有機」、「オーガニック」やそれらと紛らわしい表示をする場合には、登録認証機関から有機JAS認証を取得し、有機JASマークを付すことが必要になります。

≪有機JASマーク≫

● 有機認証制度の同等性について

諸外国の多くは、「有機」の名称表示を規制していますが、国家・地域間で有機の認証体制等について「同等性」が認められれば、他国・地域の有機認証を自国・地域の有機認証と同等のものとして取り扱うことが可能です。令和4年のJAS法改正により、酒類についても同等性の対象となりました。

● 外国格付の表示の貼付に係る枠組みの整備

有機同等性を利用して輸出される有機酒類について、その包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付す場合、登録認証機関から外国格付表示業者の認証を取得する必要があります。

なお、有機同等性を利用し有機酒類を輸出する事業者であっても、外国格付表示を付さない場合は、外国格付表示業者の認証を取得する必要はありません。

- 有機同等性を利用して有機製品を輸出する際のルールが変わります。(農林水産省ホームページ)

輸入業者の方々へ(令和7年10月1日以降の取扱い)

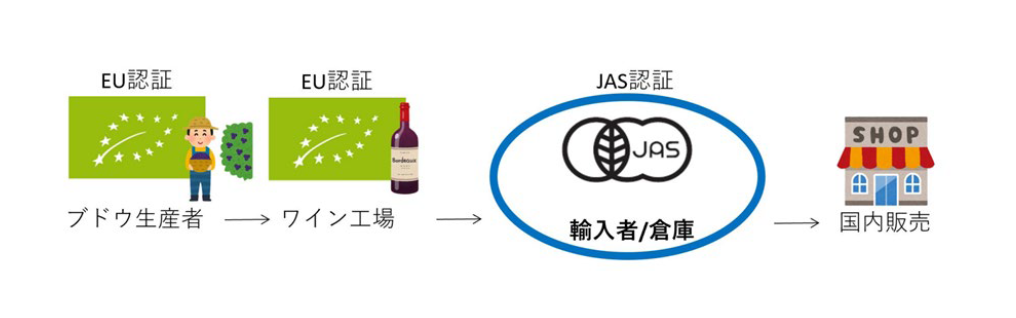

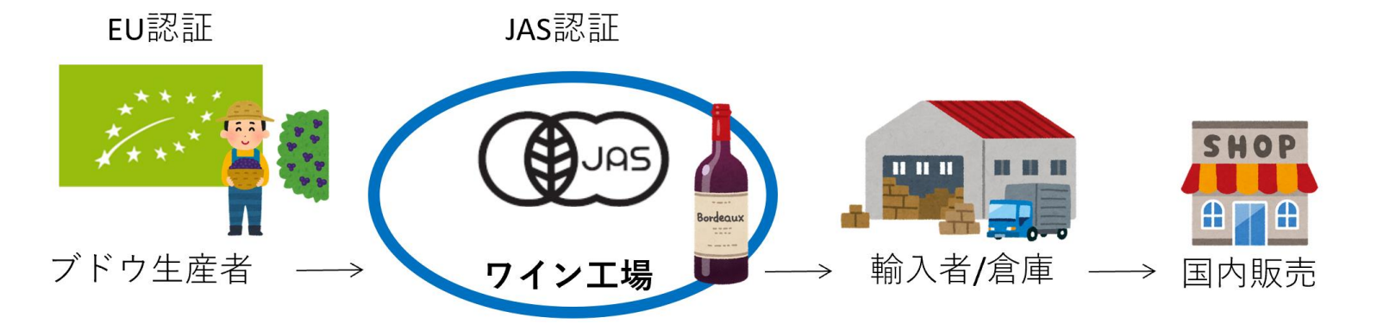

酒類の輸入業者が、“Organic”等と表示された有機酒類を外国から輸入し国内で販売する場合には、次のいずれかの方法による必要があります。

(注)有機酒類の同等性の承認状況に応じてJAS認証を取得するか判断する必要があります。

(注)有機酒類の同等性の承認状況に応じてJAS認証を取得するか判断する必要があります。

2 現地製造者がJAS認証取得

有機同等性の承認に係る国際交渉について

有機JAS認証、GAP等認証取得等支援事業について(農林水産省補助事業)

農産物・加工食品の輸出のために新たに有機JAS認証またはGAP等認証を取得して輸出を目指す事業者は、その認証取得に係る費用や商談への参加費用等の経費の補助を受けることが出来ます。

(注) GAP(農業生産工程管理)は、日頃の農業生産における各工程・各作業(例えば、栽培時における農薬の散布、農産物を出荷する際の梱包作業など)において、食品安全や環境保全、労働安全等の観点から、危険性や問題点を考え、それぞれに対策を行い、改善していく取組です。なお、GAP等認証は、農業者が実施するGAP(農業生産工程管理)の取組を第三者が審査し証明する民間の制度です。(詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。)

- TRY-GAP!!(農林水産省ホームページ)

農産物等の海外輸出に向け、有機JAS認証、GAP等認証の取得にご関心のある事業者の皆様は、次のリンク先をご覧いただき、農林水産省補助事業のご活用をご検討ください。

- 有機JAS認証・GAP等認証取得支援事業(株式会社マイファームホームページ)

- 有機農産物等の輸出にチャレンジする事業者対象!(有機JAS認証:令和6年度補正予算事業)(PDF/1,516KB)

- GAP等認証を受けて生産された農産物の輸出にチャレンジする事業者対象!(GAP認証:令和6年度補正予算事業)(PDF/1,942KB)

有機JASのQ&A・ハンドブック

有機酒類に関するQ&A(よくあるご質問)

その他参考資料

- その他参考となるページ