嘦 擺惻幰僒乕價僗偺廩幚偲峴惌岠棪壔偺偨傔偺庢慻

乣 峀曬妶摦傗慸惻嫵堢丄惻柋憡択側偳偵傛傝擺惻幰僒乕價僗傪廩幚 乣

丂崙惻偺懡偔偼丄擺惻幰偑帺傜強摼嬥妟傗惻妟傪寁嶼偟丄偦傟偵婎偯偄偰怽崘偟丄擺惻偡傞偲偄偆怽崘擺惻惂搙傪嵦梡偟偰偄傑偡丅偙偺怽崘擺惻惂搙偑揔惓偵婡擻偡傞偨傔偵偼丄擺惻幰偵崅偄擺惻堄幆傪帩偭偰偄偨偩偔偲偲傕偵丄朄棩偵掕傔傜傟偨擺惻媊柋傪帺敪揑偐偮揔惓偵棜峴偟偰偄偨偩偔偙偲乮偄傢備傞乽惻柋僐儞僾儔僀傾儞僗1乿乯偑昁梫偱偡丅

丂偙偺偨傔丄崙惻挕偱偼丄惻棟巑夛傗娭學柉娫抍懱側偳偲楢実丒嫤挷傪恾傝丄慸惻偺堄媊丒栶妱傗惻朄偺抦幆摍偵偮偄偰偺峀曬妶摦傗慸惻嫵堢丄朄椷偺夝庍傗庢埖偄丒庤懕摍偺柧妋壔丄庴晅憢岥偺堦杮壔丄惻柋憡択丄妋掕怽崘偵偍偗傞棙曋惈偺岦忋側偳丄條乆側擺惻幰僒乕價僗偺廩幚傪恾偭偰偄傑偡丅

- 1丂乽惻柋僐儞僾儔僀傾儞僗乿偲偼丄惻柋偵偮偄偰宱塩愑擟幰偑帺傜揔惓怽崘偺妋曐偵愊嬌揑偵娭梌偟丄昁梫側撪晹摑惂傪惍旛偡傞偙偲丅

1丂忣曬採嫙摍

乣 條乆側峀曬妶摦傪幚巤 乣

丂崙惻挕偱偼丄擺惻幰偺怽崘丒擺惻摍偵栶棫偮忣曬傪採嫙偟偰偄傑偡丅

丂嬶懱揑偵偼丄崙惻挕儂乕儉儁乕僕乮https://www.nta.go.jp乯傪拞怱偵丄僥儗價傗怴暦側偳偺儅僗儊僨傿傾丄惻柋彁傗巗嬫挰懞偵愝抲偟偨僷儞僼儗僢僩側偳偺奺庬峀曬攠懱傗奺庬愢柧夛傪捠偠偰丄慸惻偺堄媊傗栶妱丄惻偺巇慻傒側偳偺條乆側忣曬傪採嫙偟偰偄傑偡乮椷榓2乮2020乯擭搙傾僋僙僗審悢3壄1,827枩審乯丅

丂傑偨丄堦斒揑側惻朄偺夝庍丒庢埖偄偵偮偄偰崙惻挕儂乕儉儁乕僕側偳傪捠偠偰忣曬採嫙偟偰偄傞傎偐丄惻偵娭偡傞堦斒揑側幙栤丒憡択偵偮偄偰丄揹榖側偳偱夞摎偟偰偄傑偡丅偝傜偵丄幚嵺偺庢堷偵學傞惻朄忋偺庢埖偄偑晄柧側応崌偵偼丄帠慜徠夛偵墳偠偰偄傑偡丅

惻傪峫偊傞廡娫

丂崙惻挕偱偼丄擔崰偐傜崙柉偺奆條偵慸惻偺堄媊丄栶妱傗惻柋峴惌偺尰忬偵偮偄偰丄傛傝怺偔棟夝偟偰丄帺敪揑偐偮揔惓偵擺惻媊柋傪棜峴偟偰偄偨偩偔偨傔偵擺惻堄幆偺岦忋偵岦偗偨條乆側庢慻傪峴偭偰偄傑偡丅

丂摿偵丄枅擭11寧11擔偐傜11寧17擔傑偱偺1廡娫傪乽惻傪峫偊傞廡娫乿偲偟丄偙偺婜娫傪拞怱偵條乆側峀曬峀挳巤嶔傪峴偆偲偲傕偵丄惻柋峴惌偵懳偡傞偛堄尒傗偛梫朷傪偍婑偣偄偨偩偔婡夛偲偟偰偄傑偡丅

丂偙偆偟偨庢慻傪捠偠偰丄崙柉偺奆條偵擔忢惗妶偲惻偺娭傢傝傪棟夝偟偰偄偨偩偔偙偲偼丄怽崘擺惻惂搙偺堐帩丒敪揥偵晄壜寚偱偁傞偲峫偊偰偄傑偡丅

乮1乯崙惻挕儂乕儉儁乕僕

乣 儂乕儉儁乕僕偵傛傞暘偐傝傗偡偄忣曬採嫙 乣

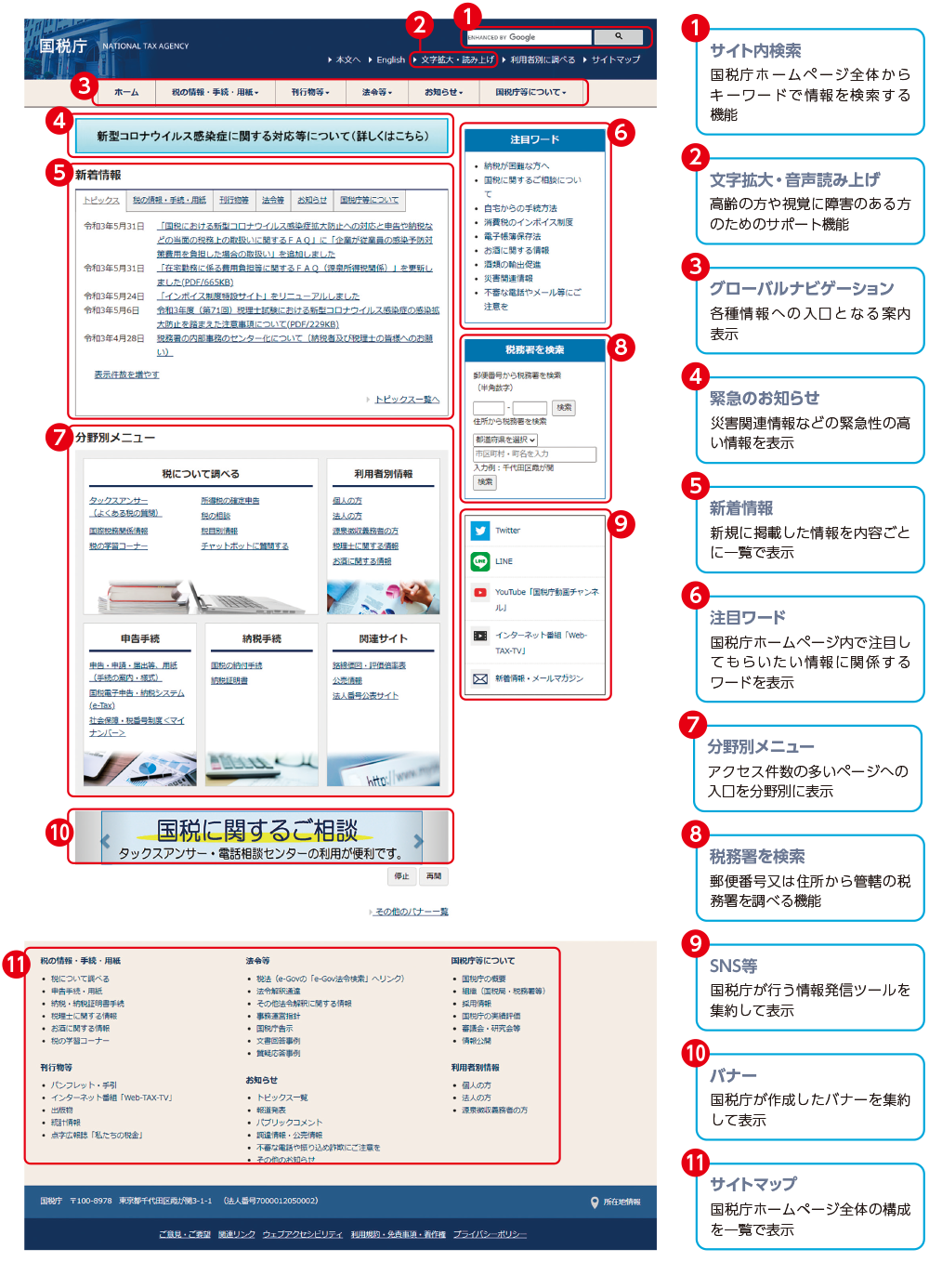

丂崙惻挕儂乕儉儁乕僕偱偼丄扤偱傕昁梫側忣曬偵梕堈偵傾僋僙僗偱偒傞傛偆丄埬撪儊僯儏乕傪1偐強偵廤栺偟偨僔儞僾儖側儗僀傾僂僩偵偡傞側偳丄暘偐傝傗偡偄忣曬採嫙偵搘傔偰偄傑偡丅

丂傑偨丄崅楊偺曽傗忈奞偺偁傞曽傪娷傔偰丄扤傕偑崙惻挕儂乕儉儁乕僕偱採嫙偝傟傞忣曬傗婡擻傪巟忈側偔棙梡偱偒傞傛偆丄暥帤奼戝丒壒惡撉傒忋偘婡擻偵傕攝椂偟偨僐儞僥儞僣傪採嫙偡傞傛偆偵搘傔偰偄傑偡丅

丂側偍丄墈棗抂枛偺夋柺僒僀僘偵崌傢偣偰丄帺摦揑偵昞帵傪挷惍偡傞婡擻乮儗僗億儞僔僽Web僨僓僀儞乯偵傛傝丄僗儅乕僩僼僅儞傗僞僽儗僢僩偐傜傕夣揔偵偛棗偄偨偩偗傑偡丅

崙惻挕儂乕儉儁乕僕偺奣梫

仸 宖嵹夋憸偼椷榓3乮2021乯擭6寧尰嵼偺傕偺偱偡丅

- 仸丂崙惻挕儂乕儉儁乕僕埲奜偵傕丄Twitter偺崙惻挕岞幃傾僇僂儞僩乮@NTA_Japan乯偱丄崙惻挕偺怴拝忣曬傗曬摴敪昞側偳偺忣曬傪敪怣偟偰偄傞傎偐丄摦夋嫟桳僒僀僩YouTube偺乽崙惻挕摦夋僠儍儞僱儖乿偱傕丄崙惻挕偺庢慻乮奺崙惻嬊傗惻柋彁偵偍偗傞峀曬妶摦傪娷傒傑偡丅乯傗怽崘庤懕傪僒億乕僩偡傞忣曬側偳偺摦夋傪攝怣偟偰偄傑偡丅

乮2乯慸惻嫵堢

乣 慸惻嫵堢偺廩幚偵岦偗丄娐嫬惍旛傗巟墖傪幚巤 乣

丂崙惻挕偱偼丄崙偺婎杮偲側傞慸惻偺堄媊傗栶妱偑惓偟偔棟夝偝傟丄妛峑嫵堢偺拞偱慸惻嫵堢偺廩幚偑恾傜傟傞傛偆丄娐嫬惍旛傗巟墖傪峴偭偰偄傑偡丅

丂嬶懱揑偵偼丄崙儗儀儖偱愝抲偝傟偨慸惻嫵堢悇恑娭學徣挕摍嫤媍夛乮崙惻挕丄憤柋徣丄暥晹壢妛徣側偳偱峔惉乯偵偍偄偰岠壥揑側巟墖嶔傪専摙偡傞偲偲傕偵丄奺搒摴晎導偵愝抲偝傟偨慸惻嫵堢悇恑嫤媍夛乮崙惻嬊丒惻柋彁丄抧曽岞嫟抍懱丄嫵堢娭學幰側偳偱峔惉乯傪拞怱偵丄峀偔惻棟巑夛丄娭學柉娫抍懱摍偺嫤椡傪摼偰丄妛峑偐傜偺梫惪偵婎偯偔慸惻嫵幒摍傊偺島巘攈尛傗嶌暥曞廤側偳傪峴偭偰偄傑偡丅惻偵娭偡傞嶌暥偵偮偄偰偼丄椺擭懡偔偺墳曞傪偄偨偩偄偰偍傝丄桪廏徿偺昞彶傗嶌暥楴撉夛摍傪幚巤偟偰偄傑偡丅

丂傑偨丄妛廗巜摫梫椞偺夵惓丄庡尃幰嫵堢2偺廳梫惈偺崅傑傝側偳丄慸惻嫵堢傪庢傝姫偔娐嫬偺曄壔傪摜傑偊丄嫵堢娭學幰側偳偺僯乕僘傪揑妋偵攃埇偟偨忋偱丄娭學婡娭偲楢実傪恾傝丄帣摱丒惗搆摍偑庡懱揑丒懳榖揑偵峫嶡偟丄怺偄妛傃偑幚尰偱偒傞傛偆丄庼嬈丒嫵嵽偯偔傝偵搘傔偰偄傑偡丅

丂側偍丄帣摱丒惗搆摍偑帺傜慸惻偺堄媊傗栶妱傪妛廗偱偒傞傛偆崙惻挕儂乕儉儁乕僕偵乽惻偺妛廗僐乕僫乕乿乮https://www.nta.go.jp/taxes/kids/乯傪愝偗偰偄傑偡丅

丂偙偺傎偐丄搶嫗忋栰惻柋彁撪偺慸惻嫵堢梡偺巤愝乽僞僢僋僗仚僗儁乕僗UENO乿偱偼丄乽惻柋彁尒妛乿傗乽懱尡妛廗乿側偳傪幚巤偟偰偄傑偡丅徻偟偔偼丄崙惻挕儂乕儉儁乕僕乮https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/education/taiken/01.htm乯傪偛棗偔偩偝偄丅

- 2丂乽庡尃幰嫵堢乿偲偼丄庡尃幰偲偟偰幮夛偺拞偱帺棫偟丄懠幰偲楢実丒嫤摥偟側偑傜丄幮夛傪惗偒敳偔椡傗抧堟偺壽戣夝寛傪幮夛偺峔惉堳偺堦恖偲偟偰庡懱揑偵扴偆偙偲偑偱偒傞椡傪恎偵晅偗偝偣傞偙偲偱偡丅

| 椷榓尦擭搙 | 椷榓2擭搙 | |

|---|---|---|

| 怑堳 | 8,770恖 | 5,359恖 |

| 怑堳埲奜 | 35,297恖 | 17,482恖 |

| 崌寁 | 44,067恖 | 22,841恖 |

- 仸 戝妛丄愱廋妛峑偵懳偡傞島巘攈尛傪娷傫偱偄傑偡丅

| 椷榓尦擭搙 | 椷榓2擭搙 | |

|---|---|---|

| 崅峑惗 | 214,421曇 | 160,184曇 |

| 拞妛惗 | 578,204曇 | 313,725曇 |

慸惻巎椏幒偵傛傞惻抦幆偺晛媦妶摦

丂惻柋戝妛峑偺慸惻巎椏幒偱偼丄擔杮偺惻偵娭偡傞婱廳側楌巎揑帒椏傪廂廤丒娗棟偡傞偲偲傕偵丄1擭傪捠偠偰悢懡偔偺強憼巎椏傪岞奐偟丄慸惻巎尋媶偵実傢傞愱栧壠偺傒側傜偢丄彫妛惗偐傜幮夛恖傑偱峀偔堦斒偺曽乆偵傕偛棙梡偄偨偩偄偰偄傑偡丅

丂傑偨丄枅擭僥乕儅傪寛傔偰乽摿暿揥帵乿傪幚巤偟偰偄傑偡丅

丂崱擭偺僥乕儅偼乽怰嵏惪媮惂搙偺曄慗乿偲戣偟偰丄椷榓2乮2020乯擭10寧1擔偐傜椷榓3乮2021乯擭9寧29擔傑偱峴偭偰偄傑偡丅

丂徻偟偔偼丄崙惻挕儂乕儉儁乕僕偺惻柋戝妛峑慸惻巎椏僐乕僫乕乮https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/index.htm乯傪偛棗偔偩偝偄丅

乮3乯島墘夛

乣 擺惻堄幆偺岦忋偵岦偗偨惻偺孾敪妶摦 乣

丂怽崘擺惻惂搙偺壓丄帺傜偑慸惻偺栶妱傗怽崘擺惻惂搙偺堄媊丄擺惻幰偺尃棙丒媊柋傪惓偟偔棟夝偟庡懱揑偵峫偊傞偙偲偵傛傞擺惻偵懳偡傞擺摼姶偺忴惉偵岦偗偨丄擺惻堄幆偺岦忋傪恾傞偙偲傪栚揑偲偟偰丄崙惻嬊傗惻柋彁偵傛傞庡偵戝妛惗傗幮夛恖傪懳徾偲偟偨島墘夛傪奐嵜偟偰偄傑偡丅

| 椷榓尦擭搙 | 椷榓2擭搙 | |

|---|---|---|

| 奐嵜夞悢 | 1,810夞 | 632夞 |

乮4乯愢柧夛

乣 忣曬採嫙傪峴偆偨傔偺條乆側愢柧夛傪奐嵜 乣

丂惻偵娭偡傞庤懕傗惻惂夵惓側偳偵偮偄偰丄擺惻幰偵棟夝傪怺傔偰偄偨偩偔偨傔丄妋掕怽崘偵娭偡傞奺庬愢柧夛丄夵惓惻朄偵娭偡傞愢柧夛丄怴愝朄恖偺偨傔偺愢柧夛側偳丄條乆側愢柧夛傪奐嵜偟偰偄傑偡丅

| 暯惉30帠柋擭搙 | 椷榓尦帠柋擭搙 | |

|---|---|---|

| 奐嵜夞悢 | 46,750夞 | 31,706夞 |

| 嶲壛恖堳 | 1,772愮恖 | 1,142愮恖 |

乮5乯惻柋憡択

乣 堦斒揑側惻柋憡択偼揹榖憡択僙儞僞乕偱廤拞揑偵懳墳 乣

丂崙惻偵娭偡傞堦斒揑側幙栤丒憡択偼丄奺崙惻嬊偵愝抲偡傞揹榖憡択僙儞僞乕偵偍偄偰丄崙惻嬊偺怑堳偑廤拞揑偵庴偗晅偗偰偄傑偡丅搶嫗丄柤屆壆丄戝嶃偺奺崙惻嬊偺揹榖憡択僙儞僞乕偱偼丄塸岅偱偺惻柋憡択傕庴偗晅偗偰偄傑偡丅

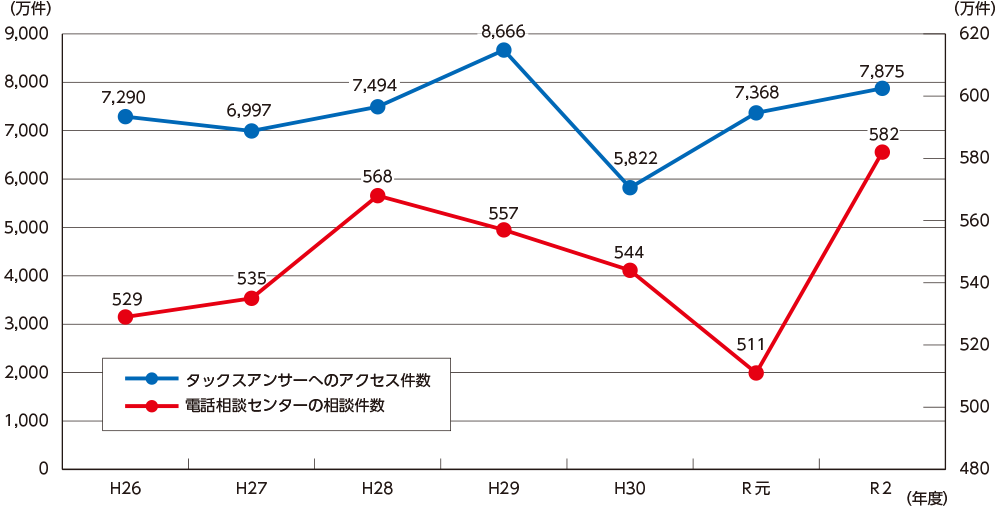

丂傑偨丄崙惻挕儂乕儉儁乕僕偱偼丄傛偔偁傞惻偺幙栤偵懳偡傞堦斒揑側夞摎傪宖嵹偟偨乽僞僢僋僗傾儞僒乕乿乮https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm乯偵傛傝忣曬採嫙傪峴偭偰偄傑偡丅

揹榖憡択僙儞僞乕偺憡択審悢媦傃僞僢僋僗傾儞僒乕傊偺傾僋僙僗審悢

乣 屄暿丒嬶懱揑側惻柋憡択偼帠慜梊栺偺忋丄惻柋彁偱懳墳 乣

丂嬶懱揑偵彂椶傗帠幚娭學傪妋擣偡傞昁梫偑偁傞応崌側偳丄揹榖偱偺夞摎偑崲擄側憡択撪梕偵偮偄偰偼丄強妽偺惻柋彁偵偍偄偰柺愙偵偰憡択傪庴偗晅偗偰偄傑偡丅

丂側偍丄柺愙憡択偼丄擺惻幰偺奆條偵暘偐傝傗偡偔愢柧偡傞偨傔偵廫暘側柺愙帪娫傪愝偗傞昁梫偑偁傞偙偲偐傜丄揹榖摍偱帠慜偵憡択擔帪摍傪偛梊栺偄偨偩偄偰偄傑偡丅

乻僐儔儉2乼惻柋憡択僠儍僢僩儃僢僩偺摫擖

丂搚擔丒栭娫側偳丄擔帪偵傛傜偢丄24帪娫偄偮偱傕惻偵娭偡傞憡択偑偱偒傞乽惻柋憡択僠儍僢僩儃僢僩乿傪椷榓2乮2020乯擭搙偐傜崙惻挕儂乕儉儁乕僕偵摫擖偟偰偄傑偡丅

1丂僠儍僢僩儃僢僩偲偼

丂乽僠儍僢僩儃僢僩乿偲偼丄乽僠儍僢僩乿偲乽儘儃僢僩乿傪慻傒崌傢偣偨尵梩偱AI乮恖岺抦擻乯傪妶梡偟偨夛榖僾儘僌儔儉傪偄偄傑偡丅惻偵娭偡傞幙栤傪儊僯儏乕偐傜慖戰偡傞偐丄帺桼偵暥帤擖椡偡傞偙偲偵傛傝丄AI傪妶梡偟偰帺摦夞摎偟傑偡丅

2丂惻柋憡択僠儍僢僩儃僢僩傪偛棙梡偄偨偩偔偲

丂惻柋憡択僠儍僢僩儃僢僩傪偛棙梡偄偨偩偔偙偲偵傛傝丄惻偵娭偡傞媈栤傪擔帪偵傛傜偢婥寉偵幙栤偱偒偨傝丄崙惻挕儂乕儉儁乕僕偵宖嵹偝傟偰偄傞忣曬傊丄傛傝抁帪娫偱偨偳傝拝偔偙偲偑偱偒傑偡丅

3丂巊偄傗偡偔曋棙偵

丂崱屻傕丄棙梡幰偺曽偐傜偄偨偩偄偨偛堄尒丒偛姶憐傗AI偺妛廗傪捠偠偰丄傛傝巊偄傗偡偔曋棙偵夵慞偟偰偄偒傑偡丅

| 椷榓尦擭暘 妋掕怽崘 |

椷榓2擭暘 擭枛挷惍 |

椷榓2擭暘 妋掕怽崘 |

|

|---|---|---|---|

| 幙栤審悢 | 37枩審 | 25枩審 | 420枩審 |

乮6乯帠慜徠夛

乣 擺惻幰偺梊應壜擻惈傪岦忋 乣

丂惻柋彁側偳偵偍偄偰偼丄擺惻幰偑幚嵺偵峴偆庢堷摍偵娭偟偰惻柋忋偺庢埖偄偑柧傜偐偱側偄帠崁偵偮偄偰丄庢堷慜枖偼怽崘婜尷慜偺徠夛乮帠慜徠夛乯偵墳偠夞摎偟偰偄傑偡丅

丂偙偺帠慜徠夛偺偆偪丄暥彂偵傛傞夞摎偺媮傔偑偁偭偨応崌偱堦掕偺梫審傪枮偨偡傕偺偵偮偄偰偼暥彂偵傛傞夞摎傪峴偄丄偦偺徠夛丒夞摎撪梕傪崙惻挕儂乕儉儁乕僕乮https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/01.htm乯偵偍偄偰岞昞偟偰偄傑偡丅

| 椷榓尦擭搙 | 椷榓2擭搙 | |

|---|---|---|

| 庴晅審悢 | 115審 | 115審 |

| 椷榓尦擭搙枛 | 椷榓2擭搙枛 | |

|---|---|---|

| 宖嵹審悢 | 1,968審 | 1,985審 |

丂傑偨丄暥彂偵傛傞夞摎帠椺偺傎偐丄帠慜徠夛偵懳偡傞夞摎偺偆偪丄懠偺擺惻幰偺嶲峫偲側傞傕偺偵偮偄偰傕丄幙媈墳摎帠椺偲偟偰崙惻挕儂乕儉儁乕僕乮https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/01.htm乯偵宖嵹偟偰偄傑偡丅

旐嵭偟偨擺惻幰側偳傊偺懳墳

丂椷榓2擭7寧崑塉偵傛傝旐奞傪庴偗偨抧堟傪懳徾偲偟偰丄崙惻偵娭偡傞怽崘丒擺晅摍偺婜尷傪墑挿偡傞慬抲傪島偠傑偟偨丅

丂傑偨丄怴宆僀儞僼儖僄儞僓摍懳嶔摿暿慬抲朄偵婎偯偔嬞媫帠懺愰尵偺婜娫偑椷榓2擭暘強摼惻偺妋掕怽崘婜娫偲廳側傞偙偲傪摜傑偊丄廫暘側怽崘婜娫傪妋曐偟偰妋掕怽崘夛応偺崿嶨夞旔偺揙掙傪恾傞娤揰偐傜丄怽崘強摼惻摍偺妋掕怽崘偺怽崘丒擺晅婜尷傪堦棩墑挿偡傞偙偲偲偟傑偟偨丅偝傜偵丄怴宆僐儘僫僂僀儖僗姶愼徢偺塭嬁偵傛傝擺惻偑崲擄側曽傊偺擺惻偺桺梊惂搙偺埬撪傪偟偰偄傑偡丅徻偟偔偼丄僐儔儉3傪偛棗偔偩偝偄丅

丂嵭奞側偳偵傛傝旐奞傪庴偗傜傟偨曽傊偺懳墳偵摉偨偭偰偼丄堷偒懕偒丄旐奞傪庴偗傜傟偨曽偺忬嫷傗怱忣偵廫暘攝椂偟丄惂搙偺廃抦傗徠夛丄憡択側偳偺懳墳傪峴偄傑偡丅

嵭奞偵傛傝旐奞傪庴偗偨応崌偺庡側惂搙

- 仠 怽崘傗擺晅側偳偺婜尷傪墑挿偟偨傝丄擺惻傪堦掕婜娫桺梊偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

- 仠 強摼惻偺梊掕擺惻傗尮愹挜廂偺抜奒偱傕丄尭妟枖偼挜廂桺梊傪庴偗傞偙偲偑偱偒傑偡丅

- 仠 廧戭傗壠嵿側偳偵懝奞傪庴偗偨応崌偼丄強摼惻朄偺嶨懝峊彍枖偼嵭奞尭柶朄偺惻嬥偺寉尭柶彍偵傛傝強摼惻傪寉尭偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

嵭奞偵娭偡傞惻惂忋偺慬抲側偳偺廃抦

丂嵭奞偵傛傝旐奞傪庴偗傜傟偨曽偺惻惂忋偺慬抲乮庤懕乯側偳偵偮偄偰偼丄嵭奞敪惗屻懍傗偐偵丄僷儞僼儗僢僩傗崙惻挕儂乕儉儁乕僕丄Twitter側偳傪捠偠偰廃抦丒峀曬傪峴偭偰偄傑偡丅

丂側偍丄庤懕偺徻嵶傗忋婰埲奜偺嵭奞偵娭偡傞惻惂忋偺慬抲偵偮偄偰偼丄崙惻挕儂乕儉儁乕僕偺乽嵭奞娭楢忣曬乿乮https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm乯傪偛棗偔偩偝偄丅

乻僐儔儉3乼怴宆僐儘僫僂僀儖僗姶愼徢偵娭偡傞崙惻挕偺懳墳乮椷榓3乮2021乯擭5寧31擔尰嵼乯

丂怴宆僐儘僫僂僀儖僗姶愼徢偵偮偄偰偼丄椷榓2乮2020乯擭1寧偵擔杮崙撪偱弶傔偰偺姶愼幰偑妋擣偝傟偰埲崀丄姶愼奼戝偺忬嫷偵墳偠偰丄惌晎偵偍偄偰條乆側姶愼徢懳嶔傗宱嵪懳嶔側偳偺慬抲偑峴傢傟偰偄傞偲偙傠偱偡丅

丂崙惻挕偵偍偄偰偼丄怽崘憡択傗惻柋挷嵏摍偺擺惻幰摍偲懳柺偵傛偭偰墳懳偡傞応崌偵偼丄庤愻偄丒偆偑偄丒儅僗僋拝梡摍偺姶愼杊巭嶔偲奝傗敪擬摍偺徢忬偺偁傞幰偵傛傞墳懳偺嬛巭傪揙掙偟丄姶愼奼戝杊巭偵搘傔偰偄傑偡丅

丂怴宆僐儘僫僂僀儖僗姶愼徢偵娭偡傞崙惻挕偺懳墳傗庢慻偵偮偄偰偼丄儂乕儉儁乕僕偵傛傞廃抦丒峀曬偺傎偐丄曬摴敪昞丄怴暦丒僥儗價丒僀儞僞乕僱僢僩偵傛傞峀崘丄Twitter傗儊乕儖儅僈僕儞側偳丄條乆側庤抜傪妶梡偟偰懍傗偐側忣曬敪怣傪峴偆偲偲傕偵丄娭學柉娫抍懱摍傗抧曽岞嫟抍懱傪捠偠偰丄暆峀偔廃抦丒峀曬傪峴偭偰偄傑偡丅

丂崙柉偺奆條偵偼丄堷偒懕偒丄姶愼奼戝杊巭偵屼棟夝偲屼嫤椡傪偍婅偄偟傑偡丅

1丂強摼惻摍偺妋掕怽崘偺庢慻

丂惻柋彁摍偺妋掕怽崘夛応偵偼丄楢擔丄懡悢偺曽偑怽崘憡択偵朘傟傞偙偲偐傜丄椷榓2乮2020乯擭暘妋掕怽崘偵偍偄偰偼丄奜弌傪偣偢偲傕僗儅乕僩僼僅儞摍偐傜怽崘偱偒傞e-Tax偺棙梡傪廬棃埲忋偵屇傃妡偗傞偲偲傕偵丄岞揑擭嬥傪庴媼偝傟偰偄傞曽傪庡側懳徾偲偟偰椷榓3乮2021乯擭2寧16擔傛傝傕慜偐傜怽崘憡択傪庴偗晅偗傞側偳丄妋掕怽崘婜娫拞偺棃応幰悢偺嶍尭丒暘嶶傪恾傝傑偟偨丅

丂傑偨丄妋掕怽崘夛応偺儗僀傾僂僩傪戝暆偵尒捈偟偰僜乕僔儍儖僨傿僗僞儞僗傪妋幚偵妋曐偡傞偲偲傕偵丄夛応撪偺崿嶨夞旔傪揙掙偡傞偨傔偵丄夛応傊偺擖応偵偼丄擖応偱偒傞帪娫傪巜掕偟偨惍棟寯乮僆儞儔僀儞偵傛傞帠慜敪峴傕壜擻乯傪昁梫偲偡傞巇慻傒傪慡崙偱幚巤偟傑偟偨丅偦偺忋偱丄棃応幰偵儅僗僋拝梡傪偍婅偄偡傞偲偲傕偵丄専壏傪幚巤偟敪擬摍偑偁傞曽偵偮偄偰偼屻擔偺棃応傪偍婅偄偡傞偲偄偭偨姶愼梊杊傊偺嫤椡傪偍婅偄偟丄怽崘憡択傪昁梫偲偡傞曽乆偵埨怱偟偰妋掕怽崘夛応傪偛棙梡偄偨偩偗傞傛偆側娐嫬惍旛傪峴偄傑偟偨丅

丂側偍丄椷榓3乮2021乯擭2寧2擔丄怴宆僀儞僼儖僄儞僓摍懳嶔摿暿慬抲朄偵婎偯偔嬞媫帠懺愰尵偺婜娫偑椷榓2擭暘強摼惻偺妋掕怽崘婜娫乮椷榓3乮2021乯擭2寧16擔乣3寧15擔乯偲廳側傞偙偲傪摜傑偊丄廫暘側怽崘婜娫傪妋曐偟偰妋掕怽崘夛応偺崿嶨夞旔偺揙掙傪恾傞偨傔丄椷榓2乮2020乯擭暘偺怽崘強摼惻丄憽梌惻媦傃屄恖帠嬈幰偺徚旓惻偺怽崘婜尷丒擺晅婜尷偵偮偄偰摨擭4寧15擔乮栘乯傑偱墑挿偡傞偙偲偲偟傑偟偨丅偙傟偵敽偄丄怽崘強摼惻媦傃屄恖帠嬈幰偺徚旓惻偺怳懼擺惻傪棙梡偝傟偰偄傞曽偺怳懼擔偵偮偄偰傕丄怽崘強摼惻偼摨擭5寧31擔乮寧乯丄徚旓惻偵偮偄偰偼摨擭5寧24擔乮寧乯偵偦傟偧傟墑挿偟傑偟偨丅

2丂朄恖惻丒憡懕惻丒庰惻側偳偺怽崘丒擺晅婜尷偵娭偡傞庢慻

丂朄恖惻傗朄恖偺徚旓惻丄尮愹強摼惻丄憡懕惻丄庰惻側偳偵偮偄偰偼丄忋婰1偺墑挿偺懳徾偱偼偁傝傑偣傫偱偟偨偑丄怴宆僐儘僫僂僀儖僗姶愼徢偺塭嬁偵傛傝丄偦偺婜尷傑偱偵怽崘丒擺晅偑偱偒側偄傗傓傪摼側偄帠忣偑偁傞応崌偵偼丄屄暿偺怽惪偵傛傝墑挿偑擣傔傜傟傑偡丅

3丂擺惻偑擄偟偄曽傊偺懳墳

丂怴宆僐儘僫僂僀儖僗姶愼徢偺塭嬁偵傛傝丄帒嬥孞傝偑埆壔偡傞側偳偟偰擺惻偑擄偟偄曽偵偮偄偰偼丄擺惻幰偺抲偐傟偨忬嫷傗怱忣偵攝椂偟偰丄椷榓2乮2020乯擭4寧30擔偵惉棫丒巤峴偟偨乽怴宆僐儘僫僂僀儖僗姶愼徢摍偺塭嬁偵懳墳偡傞偨傔偺崙惻娭學朄棩偺椪帪摿椺偵娭偡傞朄棩乿偵傛傝憂愝偝傟偨乽擺惻偺桺梊偺摿椺乮摿椺桺梊乯乿側偳偺桺梊惂搙傪恦懍偐偮廮擃偵揔梡偟偰偒傑偟偨丅

| 椷榓2擭4寧乣 椷榓3擭2寧乮仸1丄仸2乯 |

乮嶲峫乯婛懚偺桺梊惂搙 暯惉30帠柋擭搙乮仸3乯 |

|

|---|---|---|

| 揔梡審悢 | 322,801審 | 41,871審 |

| 揔梡惻妟 | 1,517,647昐枩墌 | 69,487昐枩墌 |

- 仸1 椷榓3乮2021乯擭2寧1擔傑偱偵擺婜尷偑摓棃偡傞崙惻偑懳徾偱偡丅擺婜尷傑偱偵怽惪乮惻柋彁挿摍偵偍偄偰傗傓傪摼側偄棟桼偑偁傞偲擣傔傞応崌偵偼丄偦偺崙惻偺擺婜尷屻偵偝傟偨怽惪傪娷傒傑偡丅乯偝傟丄椷榓3擭3寧31擔傑偱偵嫋壜偟偨傕偺偱偡丅

- 仸2 婛懚偺桺梊惂搙偺揔梡審悢丒惻妟偼娷傑傟偰偄傑偣傫丅

- 仸3 怑尃偵傛傞姺壙偺桺梊偼彍偒傑偡丅

丂摿椺桺梊偺怽惪婜尷偼椷榓3乮2021乯擭2寧1擔偵廔椆偟傑偟偨偑丄怽惪婜尷偑夁偓偨屻偵偍偄偰傕丄婛懚偺桺梊惂搙傪妶梡偱偒傞傛偆惻柋彁偺憢岥傗妋掕怽崘夛応偱偺惂搙愢柧丄崙惻挕儂乕儉儁乕僕傗惻棟巑夛丄娭學柉娫抍懱傗嬈奅抍懱傪捠偠偨廃抦丒峀曬側偳丄條乆側僠儍僱儖偱擺惻幰偵傾僾儘乕僠偡傞偙偲偵傛傝丄昁梫側曽偑憗婜偵桺梊傪庴偗傜傟傞傛偆偵搘傔偰偄傑偡丅

丂傑偨丄惻柋彁偺憢岥崿嶨傪杊巭偡傞偨傔丄奺崙惻嬊偵乽崙惻嬊桺梊憡択僙儞僞乕乿傪愝抲偟丄桺梊惂搙偵娭偡傞幙栤傗憡択傪揹榖偱庴偗晅偗傞偲偲傕偵丄桺梊怽惪偼丄e-Tax偵傛傞揹巕怽惪傗梄憲偵傛傞怽惪傪悇彠偟偰偄傑偡丅

丂側偍丄崙惻挕儂乕儉儁乕僕偵偍偄偰丄桺梊惂搙偺徻嵶傗怽惪曽朄傪愢柧偟偨YouTube摦夋摍偵偮偄偰偛埬撪偟偰偄傑偡丅

丂徻偟偔偼丄崙惻挕儂乕儉儁乕僕乮https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm乯傪偛棗偔偩偝偄丅

丂忋婰1乣3偺庢埖偄偵偮偄偰偼丄傛偔偁傞幙栤乮FAQ乯偵傑偲傔偰丄崙惻挕儂乕儉儁乕僕(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm)偵宖嵹偟偰丄廃抦傪峴偭偰偄傑偡丅

4丂庰椶帠嬈幰偵娭偡傞庢慻

丂庰椶嬈偺帠嬈強娗姱挕偲偟偰丄庰椶帠嬈幰偺曽乆岦偗偵丄埲壓偺庢慻傪幚巤偟傑偟偨丅

- 乮1乯怴宆僐儘僫僂僀儖僗姶愼徢偺塭嬁傪庴偗偰偄傞椏堸揦摍偵懳偟丄椷榓2乮2020乯擭6寧枛傪怽惪婜尷偲偟偰丄恦懍偐偮娙慺側庤懕偱椏堸揦摍婜尷晅庰椶彫攧嬈柶嫋傪晅梌偟傑偟偨丅偙偺柶嫋偺柶嫋婜尷偵偮偄偰偼丄柶嫋晅梌屻6偐寧偲偟偰偄偨偲偙傠丄嵟挿偱椷榓3乮2021乯擭3寧枛傑偱墑挿偟傑偟偨丅

- 乮2乯庤巜徚撆梡僄僞僲乕儖偺廀媼忬嫷傪夵慞偡傞偨傔丄岤惗楯摥徣偐傜丄乽崅擹搙僄僞僲乕儖惢昳乿傪庤巜徚撆梡僄僞僲乕儖偺戙懼昳偲偟偰梡偄偰傕嵎偟巟偊側偄偲偺庢埖偄偑帵偝傟偨偙偲傪庴偗丄椷榓2乮2020乯擭4寧丄崅擹搙僄僞僲乕儖惢昳傪惢憿偡傞偨傔偺柶嫋庤懕摍偺娙慺壔媦傃恦懍壔傪恾傝傑偟偨丅嬶懱揑偵偼丄尨椏梡傾儖僐乕儖偵壛悈偡傞偙偲偵傛傝崅擹搙僄僞僲乕儖惢昳傪惢憿偟傛偆偲偡傞応崌偵曪妵揑偵彸擣偡傞偲偲傕偵丄僗僺儕僢僣摍偺崅擹搙僄僞僲乕儖惢昳傪惢憿偟傛偆偲偡傞応崌丄偦偺惢憿柶嫋傪恦懍偵晅梌偡傞偙偲偲偟傑偟偨乮椷榓2乮2020乯擭4寧21擔乯丅

丂傑偨丄奺崙惻嬊偺娪掕姱幒偵偍偄偰丄崅擹搙僄僞僲乕儖惢昳傪惢憿丒斕攧偟偨偄庰椶惢憿幰偺曽偵懳偟偰丄庰椶偲偟偰偺惢憿丒暘愅偺媄弍揑巟墖傪峴偭偰偄傑偡丅 - 乮3乯椷榓2乮2020乯擭5寧1擔埲崀弌壸偡傞乽崅擹搙僄僞僲乕儖惢昳乿偵奩摉偡傞庰椶偺偆偪丄堦掕偺梫審傪枮偨偟偨傕偺偵偮偄偰偼丄庰惻傪壽偝側偄偙偲偲偟傑偟偨丅

丂傑偨丄怴宆僐儘僫僂僀儖僗姶愼徢奼戝偺塭嬁偵傛傝庰椶徚旓偑掅柪偟偰偄傞庰椶嬈奅傪巟墖偡傞偨傔丄姱柉傪嫇偘偰庰椶偺崙撪徚旓夞暅丒奼戝偵岦偗偨僾儘儌乕僔儑儞乮抧堟偱偺徚旓幰岦偗僀儀儞僩摍乯傪揥奐偟偨傎偐丄億僗僩僐儘僫偵岦偗偨宱嵪峔憿偺揮姺丒岲弞娐偺幚尰傪恾傞偨傔丄庰椶帠嬈幰偺宱塩夵妚丄庰椶嬈奅偺峔憿揮姺巟墖偵庢傝慻傓偙偲偲偟偰偄傑偡丅

丂偙偆偟偨庢慻傗惌晎偑峴偭偰偄傞帠嬈幰偺曽傊偺巟墖嶔偵偮偄偰丄昁梫側忣曬偺採嫙偵搘傔偰偄傑偡丅徻偟偔偼丄崙惻挕儂乕儉儁乕僕乮https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm乯傪偛棗偔偩偝偄丅