Ⅲ 納税者サービスの充実と行政効率化

8 情報提供等

~ 様々な広報活動を実施 ~

国税庁では、国税庁ホームページを中心に、テレビや新聞などのマスメディア、各種広報媒体や各種説明会を通じて、納税者の申告・納税等に役立つ様々な情報を提供しています。

また、一般的な税法の解釈・取扱いについては、国税庁ホームページや税務署や市町村に設置したパンフレットなどで情報提供しているほか、税に関する一般的な質問・相談については、電話などで回答しています。さらに、実際の取引に係る税法上の取扱いが不明な場合には、事前照会に応じています。

税を考える週間

国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、1年を通じ

て租税に関する啓発活動を行っています。

特に、毎年11 月11 日から11 月17 日までの1 週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々な広報活動を行うとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています。

こうした取組を通じて、国民の皆様に日常生活と税の関わりを理解していただくことは、申告納税制度の維持・発展に不可欠であると考えています。

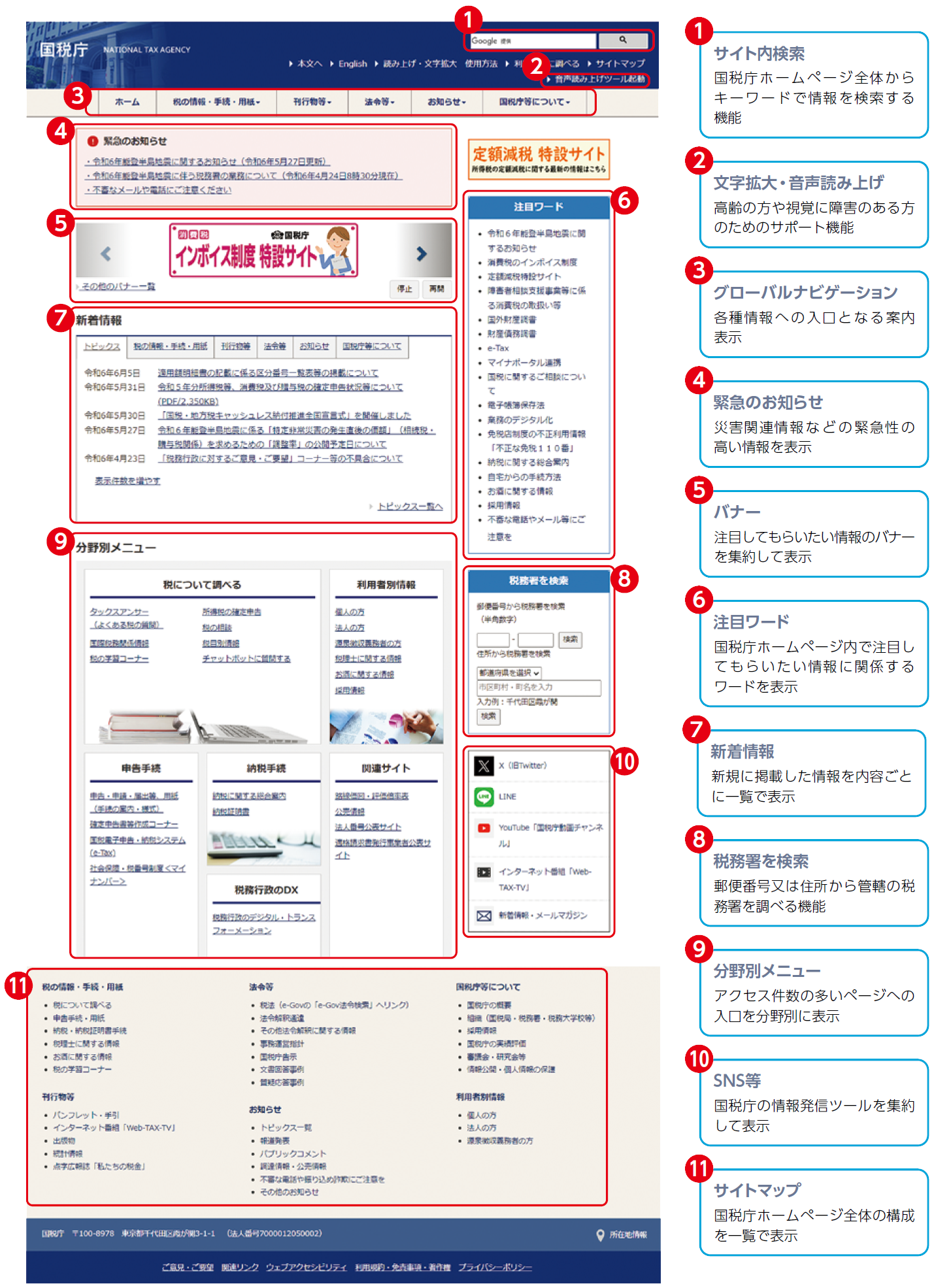

(1) 国税庁ホームページ

~ ホームページによる分かりやすい情報提供 ~

国税庁ホームページでは、誰でも必要な情報に容易にアクセスできるよう、案内メニューを1か所に集約したシンプルなレイアウトにするなど、分かりやすい情報提供に努めています。

また、高齢の方や障害のある方を含めて、誰もが国税庁ホームページで提供される情報や機能を支障なく利用できるよう、文字拡大・音声読み上げ機能にも配慮したコンテンツを提供するように努めています。

国税庁ホームページの概要

※ 掲載画像は令和6(2024)年6月現在のものです。

- ※ 国税庁ホームページ以外にも、X(旧Twitter)の国税庁公式アカウント(@NTA_Japan)で、国税庁の新着情報や報道発表などの情報を発信しているほか、YouTube「国税庁動画チャンネル」でも、国税庁の取組(各国税局や税務署における広報活動を含みます。)や申告手続をサポートする情報などの動画を配信しています。

(2) 租税教育

~ 租税教育の充実に向け、環境整備や支援を実施 ~

国税庁では、国の基本となる租税の意義や役割が正しく理解され、学校教育の中で租税教育の充実が図られるよう、環境整備や支援を行っています。

具体的には、国レベルで設置された租税教育推進関係省庁等協議会(国税庁、総務省、文部科学省などで構成)において効果的な支援策を検討するとともに、各都道府県に設置された租税教育推進協議会(国税局・税務署、地方公共団体、教育関係者などで構成)を中心に、税理士会、関係民間団体等の協力を得て、学校からの要請に基づく租税教室等への講師派遣や税に関する作文の募集、税に関する各種イベントなどを行っています。

また、新しい学習指導要領やGIGAスクール構想など、租税教育を取り巻く環境の変化を踏まえ、教育関係者などのニーズを的確に把握した上で、児童・生徒等が主体的・対話的に深い学びが実現できるよう、授業・教材づくりに努めています。

このほか、児童・生徒等が自ら租税について学習できるコンテンツを国税庁ホームページ「税の学習コーナー」に掲載するほか、東京上野税務署内の租税教育用の施設「タックス☆スペースUENO」において、「税務署見学」や「体験学習」を実施しています。

租税教室の様子

| 令和4年度 | 令和5年度 | |

|---|---|---|

| 職員 | 9,126人 | 9,720人 |

| 職員以外 | 31,965人 | 33,721人 |

| 合計 | 41,091人 | 43,441人 |

- ※ 大学、専修学校に対する講師派遣を含んでいます。

| 令和4年度 | 令和5年度 | |

|---|---|---|

| 高校生 | 148,050編 | 174,008編 |

| 中学生 | 460,918編 | 445,945編 |

租税史料室による税知識の普及活動

税務大学校の租税史料室では、日本の税に関する貴重な歴史的資料を収集・管理するとともに、1年を通じて数

多くの所蔵史料を公開し、租税史研究に携わる専門家のみならず、小学生から社会人まで広く一般の方々にもご利

用いただいています。

また、毎年テーマを決めて「特別展示」を実施しており、令和5(2023)年度は「明治~昭和戦前期の法人所得と税務行政」をテーマに、令和5(2023)年11月1日から令和6(2024)年10月31日まで法人所得に関する租税の歴史を税務行政の進展と併せて説明・展示しています。

詳しくは、国税庁ホームページの税務大学校租税史料コーナーをご覧ください。

(3)講演会

~ 納税意識の向上に向けた税の啓発活動 ~

納税者自らが租税の役割や申告納税制度の意義、納税者の権利・義務を正しく理解し主体的に考えることは、納税に対する納得感の醸成に繋がります。このため、納税意識の向上を図ることを目的として、国税局や税務署による主に大学生や社会人を対象とした講演会を開催しています。

| 令和4年度 | 令和5年度 | |

|---|---|---|

| 開催回数 | 1,148回 | 1,326回 |

(4)説明会

~ 情報提供を行うための様々な説明会を開催 ~

税に関する手続や税制改正などについて、納税者に理解を深めていただくため、確定申告に関する各種説明会、改正税法に関する説明会、新設法人のための説明会など、様々な説明会を開催しています。

| 令和3事務年度 | 令和4事務年度 | |

|---|---|---|

| 開催回数 | 19,537回 | 39,586回 |

| 参加人員 | 441千人 | 846千人 |

(5)税務相談

~ 国税庁ホームページで税務相談 ~

納税者自らが国税に関する疑問を解決できるように、国税庁ホームページでは、「チャットボット」による相談や「タックスアンサー」などによる情報提供を行っています。

また、電話での税務相談は、各国税局に設置している電話相談センターで受け付けています。

~ チャットボットは相談範囲を拡大 ~

土日・夜間など、日時によらず、24時間いつでも国税に関する相談ができる「税務相談チャットボット」を国税庁ホームページに導入しています。

チャットボットは、国税に関する疑問について気軽に相談をすることができ、国税庁ホームページに掲載されている情報へ短時間でたどり着くことができます。これまで対応していた「所得税確定申告」、「消費税確定申告」、「インボイス制度」、「年末調整」の相談に加えて、令和6(2024)年4月からは「所得税の定額減税」の相談にも対応しました。

また、タックスアンサーでは、よくある国税の質問に対する一般的な回答を掲載しており、自分の状況やライフイベントなどに応じて検索することができます。

| 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |

|---|---|---|---|

| 所得税確定申告 | 634万件 | 651万件 | 887万件 |

| 消費税確定申告 | ― | 11万件 | 37万件 |

| インボイス制度 | 19万件 | 69万件 | |

| 年末調整 | 56万件 | 63万件 | ― |

| 定額減税 | ― | ― | 50万件 |

- ※1 原則として、各年1月から12月までの1年間の件数を示しています。

ただし、「年末調整」については、10月から翌年1月までの件数を示しています。 - ※2 「令和6年」は令和6(2024)年5月31日現在の件数を示しています。

- ※3 「令和6年」は「消費税確定申告」と「インボイス制度」のチャットボットを統合して運用しているため、合計の件数を示しています。

| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |

|---|---|---|---|

| アクセス件数 | 8,908万件 | 8,079万件 | 8,910万件 |

| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |

|---|---|---|---|

| 相談件数 | 557万件 | 489万件 | 538万件 |

- ※ 聴覚障害者等専用電子メール及びファクシミリの相談件数を含みます。

~ 税務署での面接による相談は事前予約の上で対応 ~

国税に関するご質問やご相談については、チャットボットやタックスアンサー、電話相談センターの利用を案内しています。

具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合など、上記の方法による解決が困難な場合には、所轄の税務署において面接にて相談を受け付けています。

なお、面接相談は、面接時間を十分に確保するほか、ご持参いただく書類などをお伝えする必要があることから、電話等で事前に相談日時等をご予約いただいています。

(6)事前照会

~ 納税者の予測可能性を向上 ~

税務署などにおいては、納税者が実際に行う取引等に係る税務上の取扱いに関して、取引前又は申告期限前の照会(事前照会)に応じ回答しています。

このうち、文書による回答の求めがあった場合で一定の要件を満たすものについては文書による回答を行い、その内容を国税庁ホームページにおいて公表しています(文書回答事例)。

このほか、事前照会に対する回答のうち、他の納税者の参考となる回答事例についても国税庁ホームページに掲載しています(質疑応答事例)。

| 令和4年度 | 令和5年度 | |

|---|---|---|

| 受付件数 | 125件 | 157件 |

| 令和4年度末 | 令和5年度末 | |

|---|---|---|

| 掲載件数 | 2,005件 | 2,035件 |

《コラム3》令和6年能登半島地震への対応(令和6(2024)年3月末現在)

1 国税の申告・納付等の期限の延長

令和6年能登半島地震の発生に伴い、令和6(2024)年1月12日付の国税庁告示により、石川県・富山県に納税地のある方を対象として、発災日である1月1日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置(地域指定)を講じるとともに、同日以後に法定納期限が到来する所得税及び消費税の振替納税に係る振替日を延長いたしました。

なお、石川県・富山県以外に納税地のある方であっても、今般の地震により被災され、申告・納付等をすることができない場合には、所轄の税務署に申請することにより、個別に期限の延長を受けることができます(個別指定)。

引き続き、被災された納税者の個々の実情を踏まえながら丁寧な対応に努めてまいります。

2 災害に関する税務上の措置等の周知

災害により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)や義援金に関する税務上の取扱い等について、震災後速やかに、国税庁ホームページやX(旧Twitter)等を通じて周知・広報を行いました。

また、被災された方々を支援するため、令和6(2024)年2月21日に、雑損控除を令和5(2023)年分の所得税について適用できる特例等が措置されました。国税庁においては、納税者がこうした特例措置を円滑に活用できるよう、法案の国会提出前の段階から、国税庁ホームページや地方自治体、関係団体等を通じて、その内容や手続等の周知・広報を行いました。

なお、被害の大きかった能登地域の税務署においては、庁舎外の会場を確保し申告相談を行うなど、被災された納税者が適切に相談・申告できる体制を整備しました。

3 酒類業者に対する支援

被災した酒類業者に対する支援のため、被災状況や酒類業者のニーズを踏まえつつ、被災酒類に係る酒税相当額の還付手続の特例措置等を実施したほか、酒蔵が数多く存在する能登地域をはじめとする、被災酒蔵等への技術支援を行っています。

(参考)被災自治体への協力

罹災証明書の発行などのため、金沢国税局から石川県内の被災市町へ職員を派遣しました。