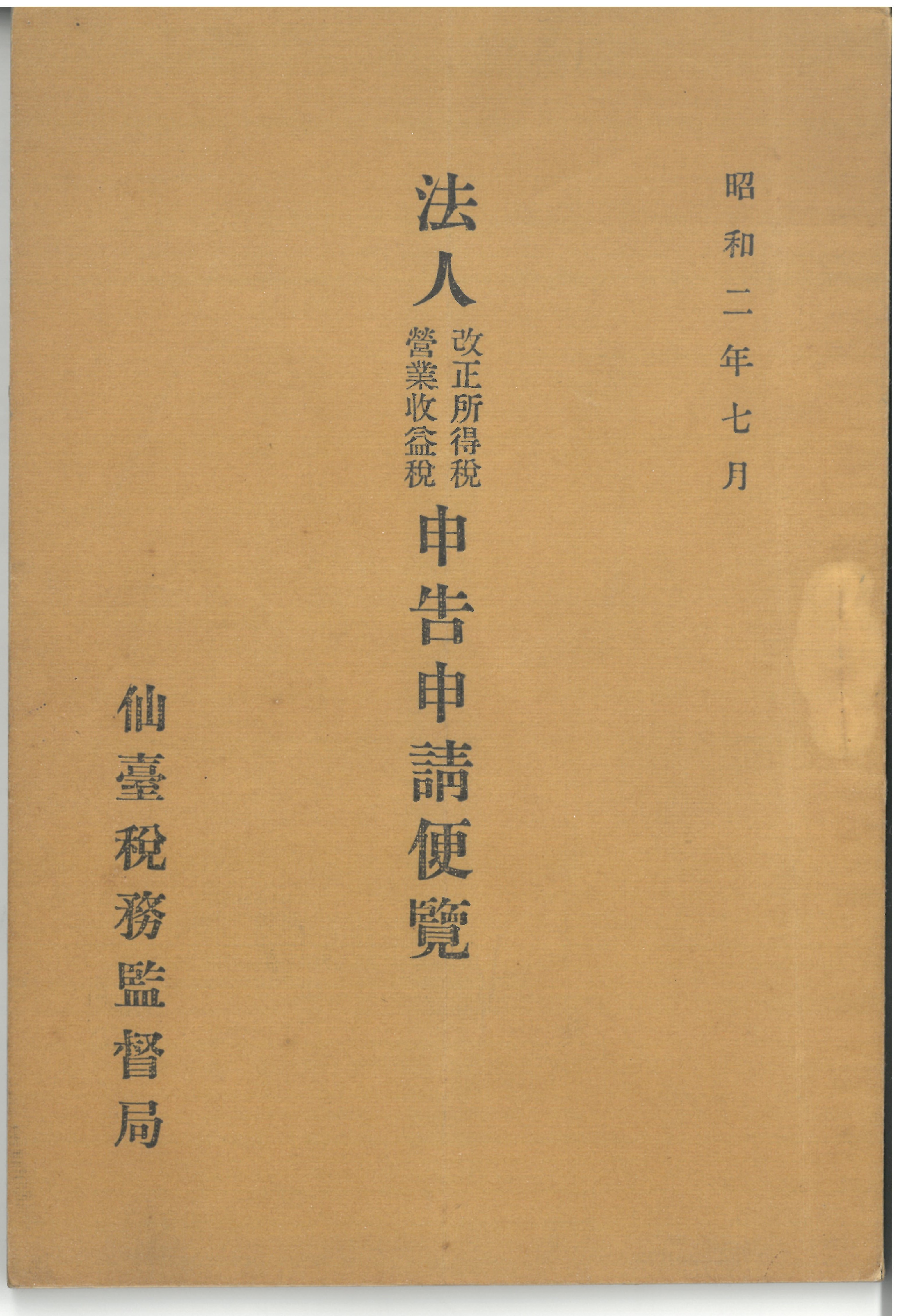

写真の史料は、昭和2(1927)年7月に仙台税務監督局が作成し、管内の法人に配布した小冊子です。内容は、前年に行われた大規模な税制改正を受け、法人の所得税、営業収益税に関する申告・申請の手続き方法について解説しています。戦前の官公庁は、通達類を公開しないので、このような解説書は、通達類を参考にしながら職務を担った税務職員が執筆することがほとんどでした。

所得税は、明治20(1887)年に創設され、明治32(1899)年から法人所得にも課税するようになりました。当時の所得税は、第一種所得税(法人)、第二種所得税(利子等)、第三種所得税(個人)の三つに分かれていました。

大正時代になると、経済発展に伴って所得税の税収が増大し、大正2(1913)年、大正7(1918)年、大正9(1920)年、大正15(1926)年と短い間隔で税法が整備されました。税制改正は事務手続きも変更されるので、変更点を周知するため、このような解説書が必要でした。

当時の法人の所得税は、事業年度終了後14日以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本金額の明細書等を添付して所得金額を税務署に申告しました。ただし、賦課課税方式の法人の申告書は、あくまでも参考書類として扱われ、税務署が調査した所得金額を税務署長が決定し、法人に通知しました。法人がこの通知書を受け取った時点で、納税義務が生じました。つまり、法人の事業年度が終了して申告しますが、税務署の調査には数カ月あるいは一年以上も時間を要し、決定・通知された所得金額に則して納税されるのです。原則として事業年度終了の日から2か月以内に申告・納税される現在の制度とは大きく異なっていました。

また、所得金額の決定に異議があるときは、通知書を受け取った日から20日以内に審査請求を申し立てることができました。この手続きも税制改正の影響を受けるので、変更された事務手続きを周知する必要があります。

ただし、所得金額の申告は義務ではなく、全ての法人が申告したわけではありません。しかし、税務の効率化を図るためには、多くの法人が申告を行うことや税務の協力を得ることが必要でした。このような解説書の配布には、税務への協力、申告の促進という意味もありました。

大正15(1926)年に、大きな税制改正が行われ、所得税と営業税も対象でした。法人の所得税では、所得の種類を分類し、大正9(1920)年の税法では、超過所得、留保所得、配当所得、清算所得、外国法人の国内所得の五つとしましたが、新法では、普通所得(配当所得と留保所得の合併)、超過所得、清算所得の三つとし、それぞれの税率も改訂しました。

このほか、大正時代以降は、税の軽減と事業の統括を目的とした保全会社(同族会社の一種)に対する税務上の取扱いが課題でした。配当所得と留保所得への課税方法について見ると、旧法では一律に留保所得に課税しましたが、法人全体に一律に課税することは過重な負担でした。新法では、配当所得と留保所得を併せて普通所得とし、留保所得が一定の額を超えるとき、同族会社に限定し、一般的な所得税のほか、累進税率によって特別な税額を加算できるようにしました。

法人の所得税は、税制改正によって申告の手続きが変更され、新規の事務が増え、その内容も複雑化しました。税務当局は、このような事務手続きの普及を図る必要がありました。そのための施策として、例えば、仙台税務監督局では、事務手続きの解説書を作成し、管内の法人に配布したのです。

所得税は、明治20(1887)年に創設され、明治32(1899)年から法人所得にも課税するようになりました。当時の所得税は、第一種所得税(法人)、第二種所得税(利子等)、第三種所得税(個人)の三つに分かれていました。

大正時代になると、経済発展に伴って所得税の税収が増大し、大正2(1913)年、大正7(1918)年、大正9(1920)年、大正15(1926)年と短い間隔で税法が整備されました。税制改正は事務手続きも変更されるので、変更点を周知するため、このような解説書が必要でした。

当時の法人の所得税は、事業年度終了後14日以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本金額の明細書等を添付して所得金額を税務署に申告しました。ただし、賦課課税方式の法人の申告書は、あくまでも参考書類として扱われ、税務署が調査した所得金額を税務署長が決定し、法人に通知しました。法人がこの通知書を受け取った時点で、納税義務が生じました。つまり、法人の事業年度が終了して申告しますが、税務署の調査には数カ月あるいは一年以上も時間を要し、決定・通知された所得金額に則して納税されるのです。原則として事業年度終了の日から2か月以内に申告・納税される現在の制度とは大きく異なっていました。

また、所得金額の決定に異議があるときは、通知書を受け取った日から20日以内に審査請求を申し立てることができました。この手続きも税制改正の影響を受けるので、変更された事務手続きを周知する必要があります。

ただし、所得金額の申告は義務ではなく、全ての法人が申告したわけではありません。しかし、税務の効率化を図るためには、多くの法人が申告を行うことや税務の協力を得ることが必要でした。このような解説書の配布には、税務への協力、申告の促進という意味もありました。

大正15(1926)年に、大きな税制改正が行われ、所得税と営業税も対象でした。法人の所得税では、所得の種類を分類し、大正9(1920)年の税法では、超過所得、留保所得、配当所得、清算所得、外国法人の国内所得の五つとしましたが、新法では、普通所得(配当所得と留保所得の合併)、超過所得、清算所得の三つとし、それぞれの税率も改訂しました。

このほか、大正時代以降は、税の軽減と事業の統括を目的とした保全会社(同族会社の一種)に対する税務上の取扱いが課題でした。配当所得と留保所得への課税方法について見ると、旧法では一律に留保所得に課税しましたが、法人全体に一律に課税することは過重な負担でした。新法では、配当所得と留保所得を併せて普通所得とし、留保所得が一定の額を超えるとき、同族会社に限定し、一般的な所得税のほか、累進税率によって特別な税額を加算できるようにしました。

法人の所得税は、税制改正によって申告の手続きが変更され、新規の事務が増え、その内容も複雑化しました。税務当局は、このような事務手続きの普及を図る必要がありました。そのための施策として、例えば、仙台税務監督局では、事務手続きの解説書を作成し、管内の法人に配布したのです。

(2026年1月 研究調査員 舟橋明宏)