「第二次世界大戦中、兵器製造のためにワインの増産が奨励された」というエピソードは、鈴木芳行氏が書かれた税の歴史クイズ「戦時中のワイン造りの奨励」(2012年12月)や一般書籍などでも紹介された戦時中の酒類行政を代表するエピソードの一つです。

今回ご紹介する史料は戦時中の昭和19(1944)年に松山財務局が発行した「葡萄酒醸造法並酒石酸類製造要綱」(写真1)という冊子です。

この史料にはワインの増産に関する技術や、軍事物資である酒石酸(しゅせきさん)の採取に関する具体的な説明が書かれています。酒石酸を精製するとロッシェル塩(酒石酸カリウムナトリウム)という結晶体を作ることができます。このロッシェル塩は音波を素早く捉える特性があり、マイクやイヤホンとして使用される他、ドイツや日本などでは兵器としても使用していました。

今まで租税史料室にはワインの増産に関する通達などが所蔵されていましたが、具体的な酒石酸の製造方法に言及した史料は本史料が初の所収になると思われます。

第二次世界大戦中、太平洋各地で日本の船舶は連合国軍の潜水艦によって、甚大な被害を出しました。

日本海軍では対潜水艦用の武装や航空機を開発するなどして対抗しました。その一つが水中聴音機(対潜ソナー)です。海軍では新開発の水中聴音機にロッシェル塩を部品として組み込むことを考えました。

旧海軍の技術者や軍人たちによって刊行された『海軍水雷史』によると、ロッシェル塩の原料である酒石酸加里の国産化は難航し、戦前は全て輸入に頼っていました。そして日米開戦後の昭和17(1942)年にようやく山梨県の醸造家サドヤによって葡萄酒の絞りかすから酒石酸加里の抽出に成功しました。

酒類行政を担当する大蔵省は昭和19(1944)年のブドウ栽培時期から海軍の要請により、酒石酸製造を目的としたワインの増産を奨励することになりました。

本史料はそんな情勢下の昭和19(1944)年7月に発行されたもので、ワイン増産政策を実行する上で必要な説明書として当局が発行したと考えられます。

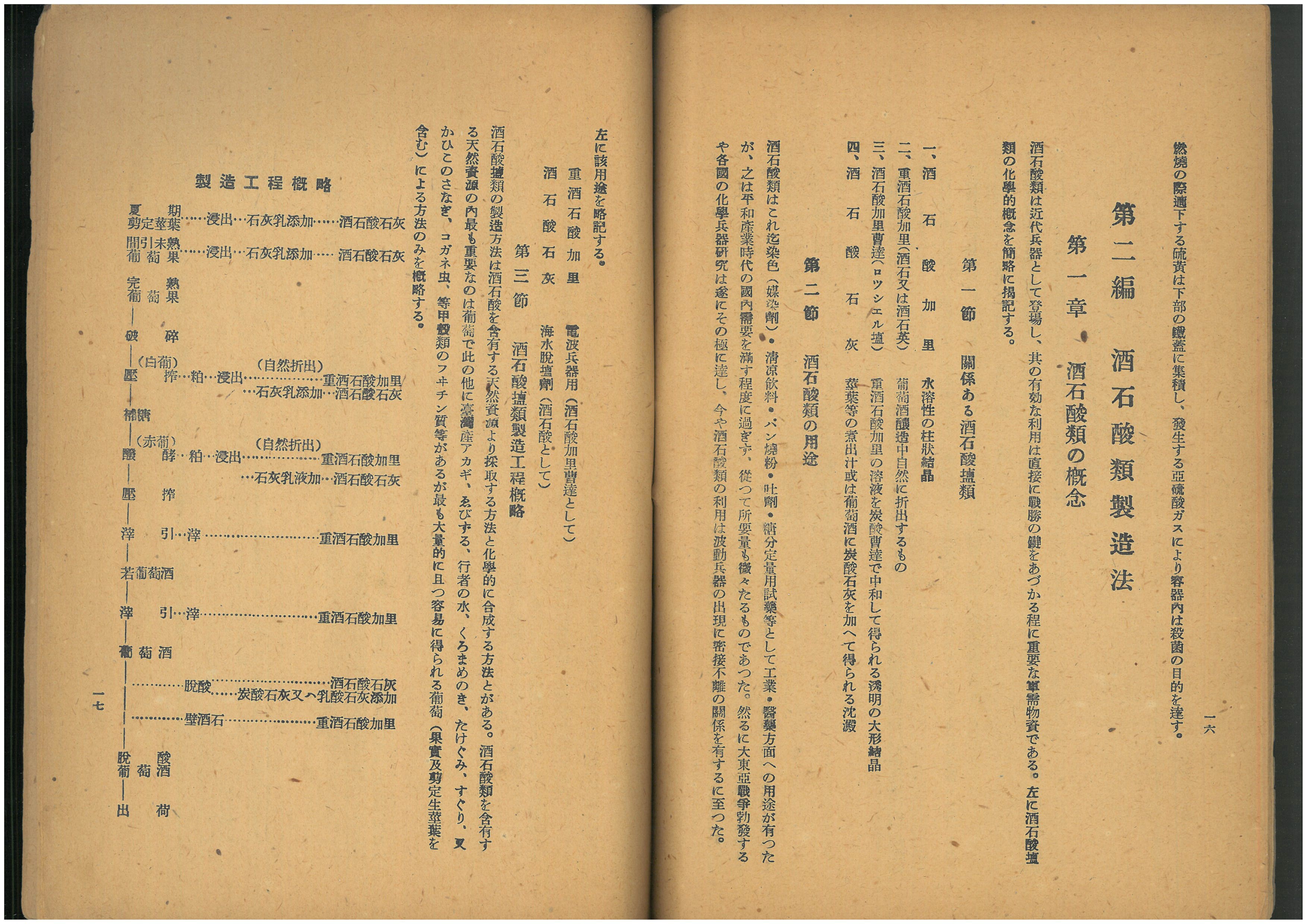

実際に今回の史料を見てみますと、酒石酸類の説明の項(写真2)では「重酒石酸加里 電波兵器用」とその用途がはっきり記載されています。

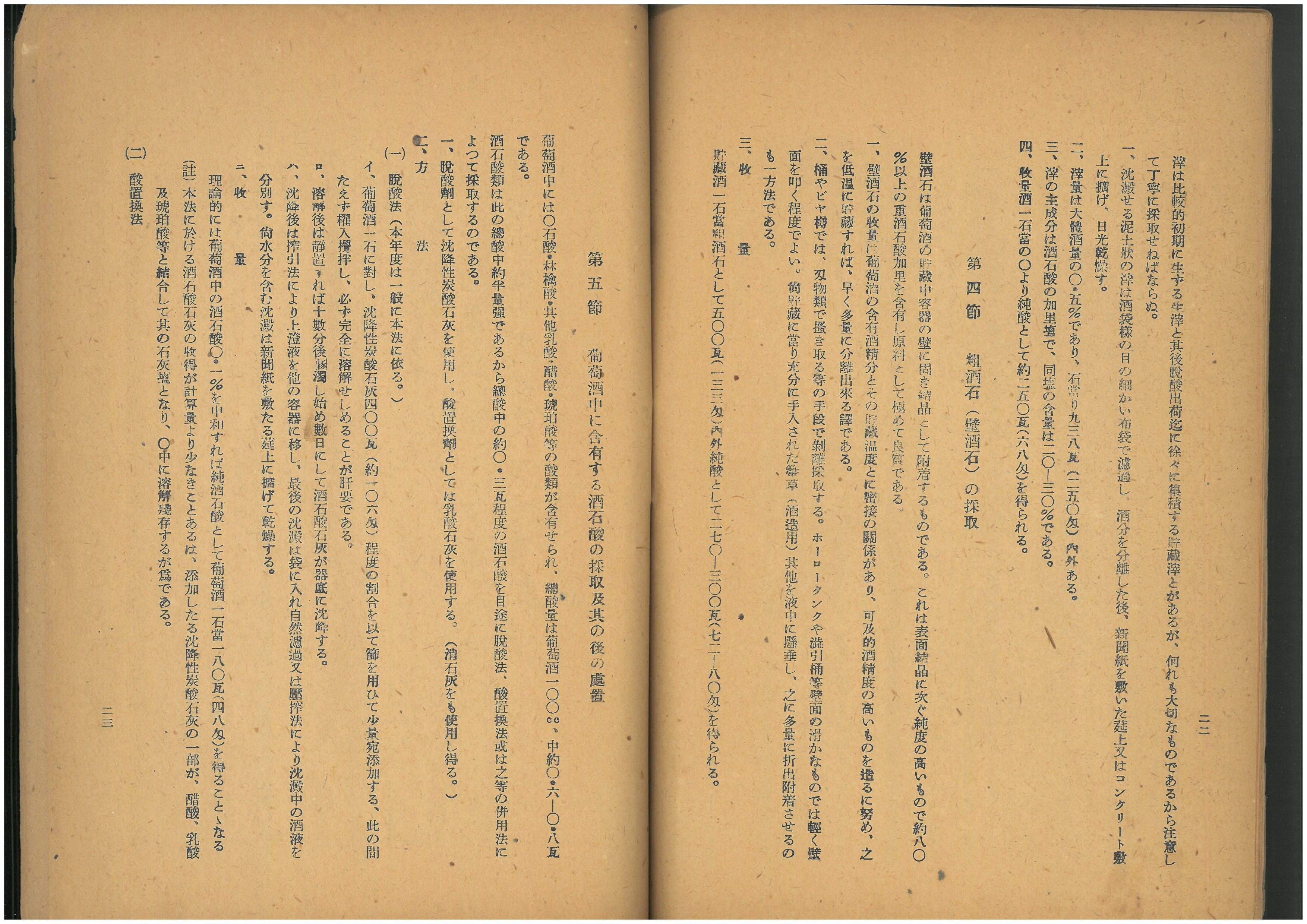

第2章(写真3)では実際の製造方法について詳しく説明されており、葡萄酒の絞りかすから酒石酸を採る方法、ワイン自体から酒石酸を採る方法などが紹介されています。

このようにして集められた酒石酸は山梨県のサドヤに集められ、ロッシェル塩へと加工されました。

『海軍水雷史』には、昭和19(1944)年6月に80個のロッシェル塩を装備する水中聴音機を駆逐艦にて実験を行い、良好な結果を得て正式採用されたと記述されています。しかし既に海軍は度重なる戦いで艦艇の大半を失っており、ロッシェル塩を用いた水中聴音機の運用は限定的だったと推察されます。

大蔵省主税局がまとめた統計年報書によると昭和19(1944)年度の果実酒の課税造石数は約1301万リットル(7万7279石)でしたが、翌年の昭和20年度では約3420万リットル(18万9988石)と大幅に醸造量が増加しています。酒類の生産が統制下にあった時代背景を考慮すると、この増加分の大部分がワインであったことが推察されます。

集められた酒石酸は昭和20(1945)年7月にサドヤが空襲を受けた際に焼失しており、実際にどれだけの酒石酸が戦争に用いられたかは定かではありません。

本史料は酒類行政と戦争との関わりを今日に伝える貴重な史料と言えるでしょう。

酒造に造詣が深い大蔵省は、この他にも燃料不足を補うための燃料用アルコール製造に関して事務の一部を担うなど意外な部分で戦争との関わりがありました。こちらは税の歴史クイズ「大蔵省が製造した“戦略物資”」(2024年6月)で紹介しております。

この史料にはワインの増産に関する技術や、軍事物資である酒石酸(しゅせきさん)の採取に関する具体的な説明が書かれています。酒石酸を精製するとロッシェル塩(酒石酸カリウムナトリウム)という結晶体を作ることができます。このロッシェル塩は音波を素早く捉える特性があり、マイクやイヤホンとして使用される他、ドイツや日本などでは兵器としても使用していました。

今まで租税史料室にはワインの増産に関する通達などが所蔵されていましたが、具体的な酒石酸の製造方法に言及した史料は本史料が初の所収になると思われます。

第二次世界大戦中、太平洋各地で日本の船舶は連合国軍の潜水艦によって、甚大な被害を出しました。

日本海軍では対潜水艦用の武装や航空機を開発するなどして対抗しました。その一つが水中聴音機(対潜ソナー)です。海軍では新開発の水中聴音機にロッシェル塩を部品として組み込むことを考えました。

旧海軍の技術者や軍人たちによって刊行された『海軍水雷史』によると、ロッシェル塩の原料である酒石酸加里の国産化は難航し、戦前は全て輸入に頼っていました。そして日米開戦後の昭和17(1942)年にようやく山梨県の醸造家サドヤによって葡萄酒の絞りかすから酒石酸加里の抽出に成功しました。

酒類行政を担当する大蔵省は昭和19(1944)年のブドウ栽培時期から海軍の要請により、酒石酸製造を目的としたワインの増産を奨励することになりました。

本史料はそんな情勢下の昭和19(1944)年7月に発行されたもので、ワイン増産政策を実行する上で必要な説明書として当局が発行したと考えられます。

実際に今回の史料を見てみますと、酒石酸類の説明の項(写真2)では「重酒石酸加里 電波兵器用」とその用途がはっきり記載されています。

第2章(写真3)では実際の製造方法について詳しく説明されており、葡萄酒の絞りかすから酒石酸を採る方法、ワイン自体から酒石酸を採る方法などが紹介されています。

このようにして集められた酒石酸は山梨県のサドヤに集められ、ロッシェル塩へと加工されました。

『海軍水雷史』には、昭和19(1944)年6月に80個のロッシェル塩を装備する水中聴音機を駆逐艦にて実験を行い、良好な結果を得て正式採用されたと記述されています。しかし既に海軍は度重なる戦いで艦艇の大半を失っており、ロッシェル塩を用いた水中聴音機の運用は限定的だったと推察されます。

大蔵省主税局がまとめた統計年報書によると昭和19(1944)年度の果実酒の課税造石数は約1301万リットル(7万7279石)でしたが、翌年の昭和20年度では約3420万リットル(18万9988石)と大幅に醸造量が増加しています。酒類の生産が統制下にあった時代背景を考慮すると、この増加分の大部分がワインであったことが推察されます。

集められた酒石酸は昭和20(1945)年7月にサドヤが空襲を受けた際に焼失しており、実際にどれだけの酒石酸が戦争に用いられたかは定かではありません。

本史料は酒類行政と戦争との関わりを今日に伝える貴重な史料と言えるでしょう。

酒造に造詣が深い大蔵省は、この他にも燃料不足を補うための燃料用アルコール製造に関して事務の一部を担うなど意外な部分で戦争との関わりがありました。こちらは税の歴史クイズ「大蔵省が製造した“戦略物資”」(2024年6月)で紹介しております。

(2025年9月 研究調査員 菅沼 明弘)