【写真】の史料は、新潟県(佐渡国)の雑太郡(さわたぐん、のち佐渡郡)にあった9か町村の年貢皆済目録をまとめた租税帳です。

年貢皆済目録は、町村が納めた租税の領収書で、本年貢のほか、多様な小物成も計上されていました。当時、佐渡諸郡を管轄していたのは相川県(のち新潟県)で、租税を受け取り、この史料を発給しています。

帳面にある9か町村は、沢根町、沢根村、五十里篭町、田中村、西五十里村、五十里本郷、東五十里村、五十里炭屋町、二見村で、佐渡中部にある真野湾の沿岸に位置しています。ほとんどが半農半漁村の町村で、荷物の積出しを行う湊の機能を持つ町村もあり、山稜が海に迫る地形で、漁業のほかに山稼ぎも盛んな地域でもありました。

ただし、江戸時代にもともとあった多種多様な小物成や運上・冥加は、明治8(1875)年に、全国的には約1500種類もあったがいったん廃止され、整理・統合が図られました。

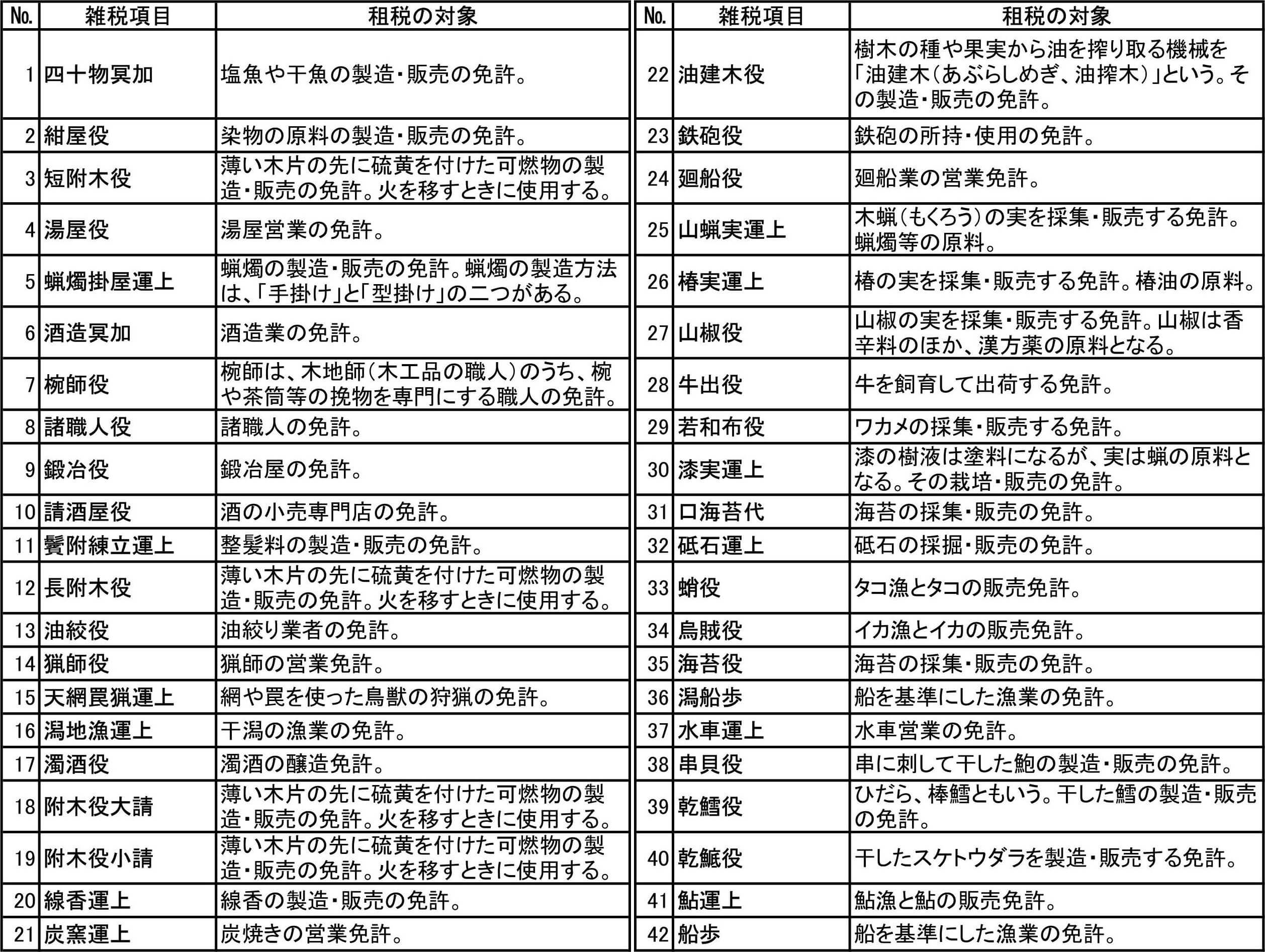

雑税整理の前後を比較してみます。【表1】は、雑税整理前の佐渡国全体の雑税の一覧です。

佐渡国自体が、集落が海や山と近い環境にあったので、それぞれ多様な産業に即した租税が課されていたことが分かります。この時期の魚介類は、生鮮品として流通することはほぼなく、塩蔵した塩魚、干し乾かせた干魚が主に流通していました。特に、この地域では、塩鱈と棒鱈が重要な産物でした。また、串貝は、鮑を串に刺して天日干しにしたもので、古くから高級な保存食として有名でした。

次に、雑税整理後の【表2】の内容をみます。【写真】の史料をまとめたものです。

地租は、全9か町村が納めています。山税は、沢根町を除く8か町村が納めています。

雑税整理の前は、採集品や加工品ごとに税目が分かれていたものが、山税として一括されています。また、漁業関係も、以前は漁獲物や加工品ごとに税目が分かれていましたが、漁船税に一括されています。

沢根町だけが負担する廻船税は、以前から続いていました。これらの9か町村の背後には、鶴子銀山(つるしぎんざん)があり、天文11(1542)年から昭和21(1946)年まで採掘されていました。戦国時代の終わりに鉱山の開発が進むと、産出量が増大し、全国から鉱山労働者が集まり、たくさんの物資が運ばれるようになりました。そのために整備されたのが、沢根町の湊でした。その後、近隣の相川で大規模な鉱脈が発見され、相川金銀山で開発が進むと、慶長8(1603)年に鉱山の拠点が相川に移され、沢根町は一時の賑わいを失いました。しかし、衰えたとはいえ、明治になっても、廻船業が続いていたことが分かります。

これらの9か町村の一部は、佐渡弥彦米山国定公園に含まれる自然豊かな環境にあり、さらに令和6(2024)年7月に登録された世界文化遺産「佐渡島の金山」に隣接しています。この「佐渡島の金山」とは、相川鶴子金銀山(相川金銀山と鶴子銀山)、西三川砂金山からなり、沢根町とその周辺の発展を支えた鶴子銀山が対象になっています。文化的な遺産が豊かな環境にありました。

この史料は、佐渡島の自然や文化、そして山海の豊かな産物に関する往時の姿を伝えるもので、歴史的にも貴重な記録と言えるでしょう。

年貢皆済目録は、町村が納めた租税の領収書で、本年貢のほか、多様な小物成も計上されていました。当時、佐渡諸郡を管轄していたのは相川県(のち新潟県)で、租税を受け取り、この史料を発給しています。

帳面にある9か町村は、沢根町、沢根村、五十里篭町、田中村、西五十里村、五十里本郷、東五十里村、五十里炭屋町、二見村で、佐渡中部にある真野湾の沿岸に位置しています。ほとんどが半農半漁村の町村で、荷物の積出しを行う湊の機能を持つ町村もあり、山稜が海に迫る地形で、漁業のほかに山稼ぎも盛んな地域でもありました。

ただし、江戸時代にもともとあった多種多様な小物成や運上・冥加は、明治8(1875)年に、全国的には約1500種類もあったがいったん廃止され、整理・統合が図られました。

雑税整理の前後を比較してみます。【表1】は、雑税整理前の佐渡国全体の雑税の一覧です。

佐渡国自体が、集落が海や山と近い環境にあったので、それぞれ多様な産業に即した租税が課されていたことが分かります。この時期の魚介類は、生鮮品として流通することはほぼなく、塩蔵した塩魚、干し乾かせた干魚が主に流通していました。特に、この地域では、塩鱈と棒鱈が重要な産物でした。また、串貝は、鮑を串に刺して天日干しにしたもので、古くから高級な保存食として有名でした。

次に、雑税整理後の【表2】の内容をみます。【写真】の史料をまとめたものです。

地租は、全9か町村が納めています。山税は、沢根町を除く8か町村が納めています。

雑税整理の前は、採集品や加工品ごとに税目が分かれていたものが、山税として一括されています。また、漁業関係も、以前は漁獲物や加工品ごとに税目が分かれていましたが、漁船税に一括されています。

沢根町だけが負担する廻船税は、以前から続いていました。これらの9か町村の背後には、鶴子銀山(つるしぎんざん)があり、天文11(1542)年から昭和21(1946)年まで採掘されていました。戦国時代の終わりに鉱山の開発が進むと、産出量が増大し、全国から鉱山労働者が集まり、たくさんの物資が運ばれるようになりました。そのために整備されたのが、沢根町の湊でした。その後、近隣の相川で大規模な鉱脈が発見され、相川金銀山で開発が進むと、慶長8(1603)年に鉱山の拠点が相川に移され、沢根町は一時の賑わいを失いました。しかし、衰えたとはいえ、明治になっても、廻船業が続いていたことが分かります。

これらの9か町村の一部は、佐渡弥彦米山国定公園に含まれる自然豊かな環境にあり、さらに令和6(2024)年7月に登録された世界文化遺産「佐渡島の金山」に隣接しています。この「佐渡島の金山」とは、相川鶴子金銀山(相川金銀山と鶴子銀山)、西三川砂金山からなり、沢根町とその周辺の発展を支えた鶴子銀山が対象になっています。文化的な遺産が豊かな環境にありました。

この史料は、佐渡島の自然や文化、そして山海の豊かな産物に関する往時の姿を伝えるもので、歴史的にも貴重な記録と言えるでしょう。

(2025年5月 研究調査員 舟橋 明宏)