日本において、結核はかつて「亡国病」と呼ばれるほどに罹患者が多く恐れられた病です。明治後期から戦後の昭和25(1950)年頃まで、毎年10万人以上が結核によって死亡していました。新鮮な空気・栄養・安静を旨とするサナトリウム(結核療養所)は、明治20年代にドイツ人医師E・v・ベルツによって日本に導入されましたが、当初はいずれも私立で入院料が高く、富裕層しか入院することはできませんでした。そこで大正期には、庶民の結核患者を収容するために公立の療養所設置が進められます。その中でも療養所が集中していたのが、清瀬村(現・東京都清瀬市)です。昭和6(1931)年に東京府立清瀬病院が建設されたことを皮切りに、周辺の雑木林に次々と結核療養施設が増設され、清瀬村は全国有数の一大療養地となりました。

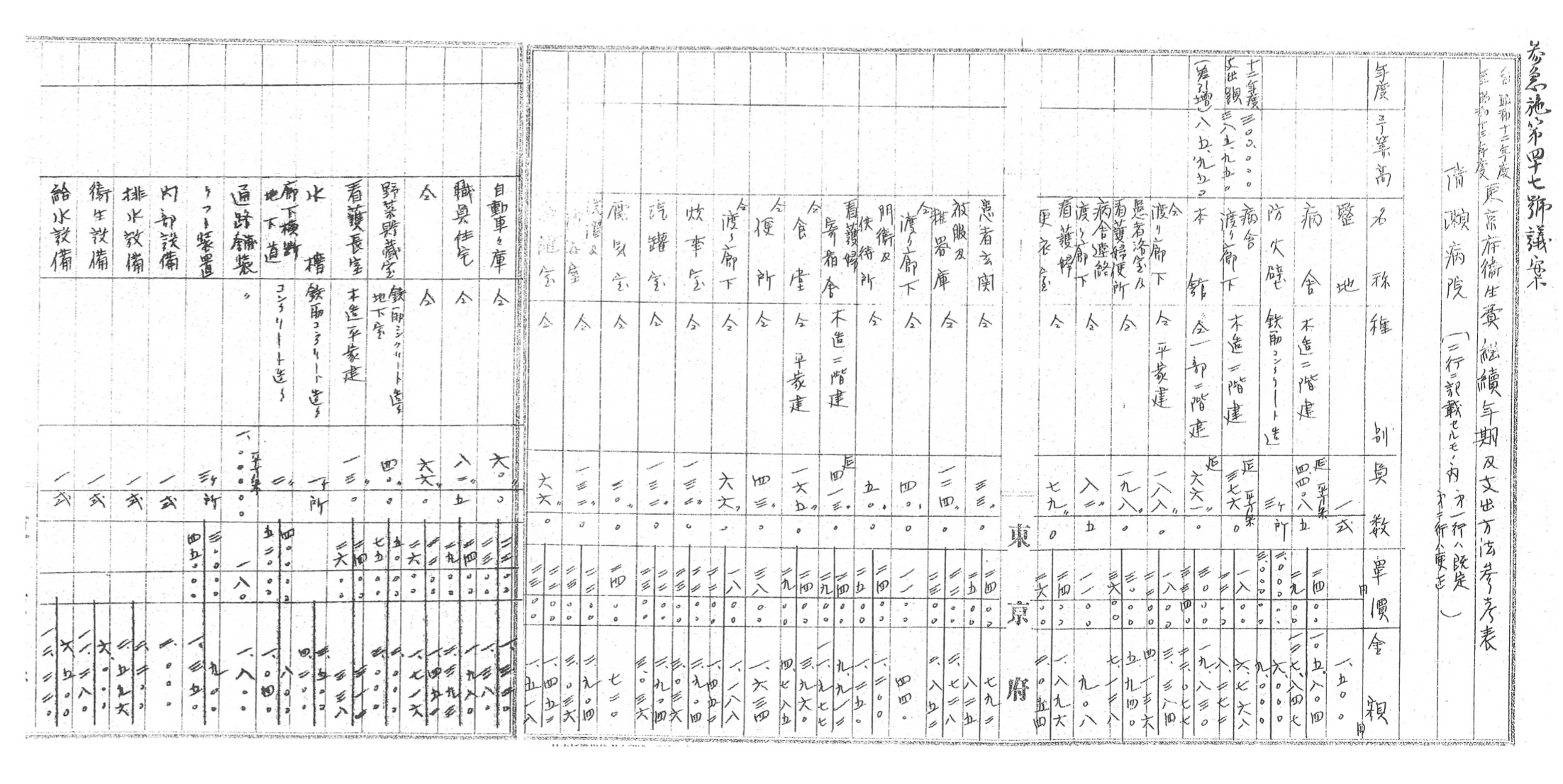

公立の療養所を設置する際は、税収が重要な財源とされていました。昭和12(1937)年8月、東京府税制委員会は、昭和5(1930)年に廃止した「観覧税」を復活させ、その税収分を清瀬村の結核療養所増設に充当する方針を打ち出します。この年の東京府における結核療養所建築工事費の予算は58万円でしたが、8月の追加予算書で66万5,950円に更正されており、その増額分は全て清瀬病院の建築費に起因するものでした。その内訳を繙くと、とりわけ防火壁、地下の野菜貯蔵室、水槽、廊下横断地下道など、鉄筋コンクリート造りの費用が約1.5倍に跳ね上がっており(史料1、参急施第四十七号議案「自昭和十二年度至昭和十三年度東京府衛生費継続年期及支出方法参考表」総務部庶務課『参事会議案原議綴冊の七の一』320.F3.13、東京都公文書館所蔵)、これには、同年7月に日中戦争が始まり建築材料等の価格が騰貴していたことが影響したと考えられます。

東京府では、観覧税を復活させる案は概ね実現可能だろうと考えていましたが、昭和13(1938)年4月に観覧税と同種の課税要件となる「入場税」が国税として導入されることとなり、同案は結局見送られました。その後東京府は、昭和13年度に結核療養所建築費として金15万円を起債し、銀行その他より借り入れることとなります。

終戦後、引揚者や帰還兵を中心とする大規模な人の移動と、物資や食糧が不足するなかで深刻化する貧困を背景に、全国的に結核患者が急増しました。昭和26(1951)年に制定された結核予防法では、結核による死者数と同等の10万床しかなかった病床を25万床にまで増やすよう定められます。これを受け、各地で病院・療養所が相次いで建設され、大規模な療養所においては、各種企業体から運営を委託されたいわゆる委託病棟も設置されました。例えば、清瀬村(当時:清瀬町)においては、昭和34(1959)年7月の時点で、国鉄や日本銀行のほか東京電力などの病棟がありました。

ところで、この中に税務職員向けの病棟(税務病棟)があったことはあまり知られていません。史料2・3は、清瀬村の結核研究所臨床部(現・公益財団法人結核予防会複十字病院)内に設置された税務病棟の写真です。昭和29(1954)年1月、結核に罹った職員が療養するための施設として開設され、入院患者のほとんどは、20代の若い職員だったようです。こうした病棟は、清瀬村以外にも設置されました。国税庁において結核病棟の開設が進められた背景として、昭和26(1951)年3月末の段階で、職員の結核罹患率は、官庁平均では5.7%であったのに対し、国税庁は8.9%に上っていました。

昭和30年代後半には抗生物質を用いた化学療法が普及し始め、結核の患者数と死亡率が次第に減少していくなか、税務病棟は昭和46(1971)年10月に閉鎖されました。しかし現在、先進国のなかでも日本はいまだ結核患者が多く、世界保健機関(WHO)によって「結核中蔓延国」に指定されています。いまもなお、結核は決して過去の病気ではないのです。

(研究調査員 山本 晶子)