この史料は、明治2(1869)年正月25日に伊勢崎藩(酒井氏2万石、群馬県伊勢崎市)の藩庁が発給した年貢米の廻米令書です。年貢米を江戸(東京)に送ることを廻米といいます。

この年貢米は、戊辰戦争が起きた明治元年の分です。伊勢崎藩は譜代大名でしたが、いち早く新政府に恭順の意を示し、従来どおりの支配が認められました。明治になっても、江戸時代の年貢制度が存続していたのです。この後、明治2年6月17日の版籍奉還、明治4年7月14日の廃藩置県、地租改正と改革が続き、江戸時代の年貢制度は解体していきました。

江戸時代は兵農分離制で武士が都市に集められていたので、領主の行政的な指示(「御用」)は、書状(御用状)あるいは廻状の形で村々に伝えられました。

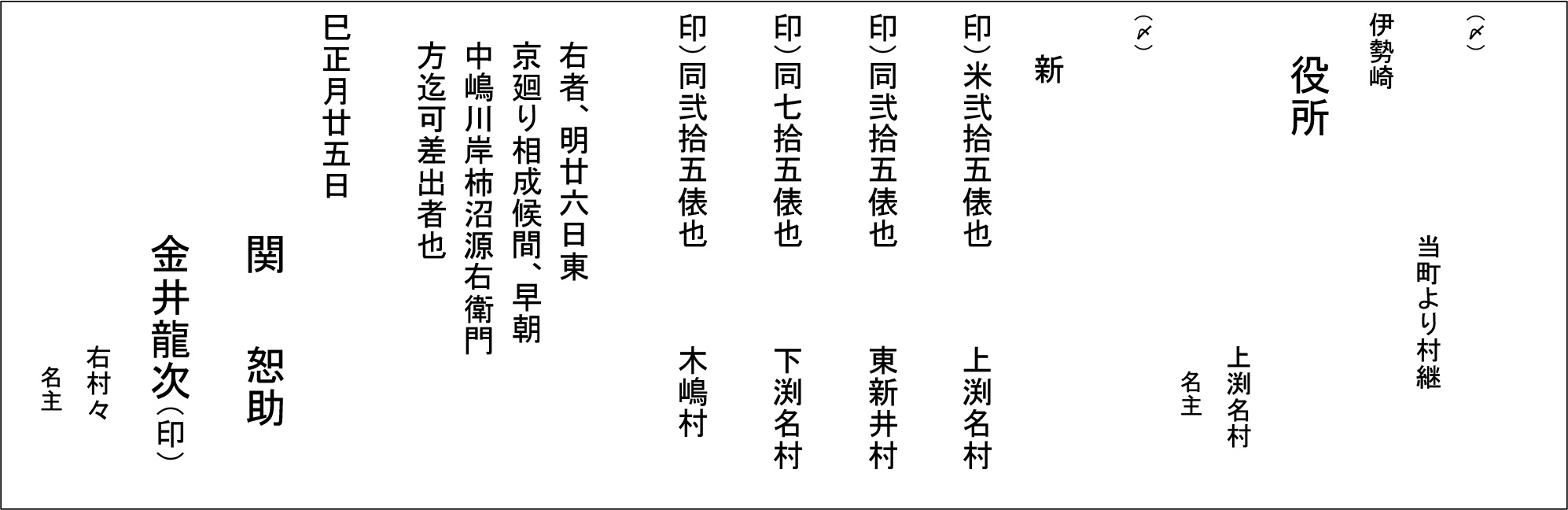

この史料は、御用を伝える典型的な廻状になっています。形状を見ると、横長の紙に記した文面を内側にして後ろから折っていき、最後は逆に外側に折って宛先を記し、「〆」の部分を糊付けして封をしています。そして、伊勢崎町から順々に「村継」の形で受け渡され、対象となる村々に届けられました。村々では、廻状の文面を「御用留」に写し取り、次の村に送りました。村名の肩書きにある印は、廻状を受け取ったというチェックマークです。

内容を見ると、上渕名村、東新井村、下渕名村、木嶋村の4カ村(伊勢崎市境町釆女地区)に対し、翌日の早朝に、東京に送るための年貢米を中嶋河岸(伊勢崎市)の柿沼源右衛門方に届けることを命じています。

荷物の合計は150俵になっています。江戸時代の米俵の容量(「俵入」)は、地域や領主によって違いがありました。同じ関東地方でも、幕府領では3斗7升入でしたが、上野国(群馬県)の藩領では、4斗2升入あるいは4斗3升入との事例が知られています。白米1合150gとして計算すると、1俵約65kgとなり、150俵の合計は9.75tになります。村々から河岸まで運ぶ陸運では、馬1頭に2俵ずつ米俵を載せるので、延べ75頭の馬、75人の馬子が必要でした。村々では、この廻状を受け取った翌日の早朝までに、これだけの人馬を手配し、10tに近い重さの米俵を運ぶように命じられているのです。

伊勢崎藩の城下町(陣屋)は、利根川の支流広瀬川の上流にありました。同藩では、年貢米を江戸(東京)に運ぶため、城下町の伊勢崎河岸から広瀬川を下り、利根川に合流する手前に、拠点となる中嶋河岸を設置し、広瀬川舟運を整備しました。中嶋河岸には船蔵と河岸問屋が置かれ、領内の年貢米は一旦中嶋河岸に集められ、利根川用の廻船に積み替えられました。19世紀の前半の記録によると、中嶋村は、江戸廻船(高瀬舟)3艘、艀(はしけ)舟30艘を備え、船頭稼ぎをする村民が多くおり、物流の拠点として栄えていました。艀舟は、本船と陸地を往復して荷物を運ぶ船で、浅瀬でも着岸できるように、船底が平坦な形になっていました。

中嶋河岸を出航した江戸廻船は、利根川に合流し、関宿町(千葉県野田市)まで航行しました。そこで荷物を積み替え、江戸川に入り、河口にあった行徳河岸(千葉県市川市)で、さらに運河用の船に積み替え、隅田川に向かうのです。隅田川流域には、幕府や各藩の蔵屋敷のほか、年貢米を取り扱う米問屋が立ち並んでおり、伊勢崎藩も本所横網町(東京都墨田区)に藩邸があったので、その蔵に年貢米を収納していたと考えることができます。

一般的に、関東地方の村々では、12月中に年貢の皆済期日が設けられていました。年貢の納入場所は、村々の位置によって異なり、城下町や各地の在郷町、そして各村の名主の蔵などが指定されました。年末に年貢が納入されると、正月の下旬に藩庁内で決裁が下り、各村に年貢皆済目録(正式な領収証)が発給されました。

この4カ村は、城下町よりも広瀬川の下流にあり、中嶋河岸に近かったので、年貢米は各村の名主の蔵に納められたと考えられます。そのため、翌年になってから、改めて年貢米を中嶋河岸に運ぶように命じられているのです。この廻状の前後の時期に、他にもどのような指示が出されていたのかは分かりませんが、それぞれの名主の蔵に保管されていた年貢米は、数回に分けて、中嶋河岸に運ばれ、東京に送られていたはずです。

年貢は、領主に指定された蔵に納めるまでが村々の責任とされていました。運搬の手配から費用の負担まで、事故による欠損分の補填、品質の保証まで、村々が担うことになっており、それも村々の大きな負担になっていました。

(研究調査員 舟橋明宏)