今回は江戸時代における見取場(みとりば)の年貢割付状(ねんぐわりつけじょう)を紹介します

○ 時代背景

平安時代後期から江戸時代にかけて農民には年貢(ねんぐ)という税が課されていました。江戸時代の年貢は、村請制(むらうけせい)(町場(まちば)の場合は町請(ちょううけ))といって納付責任は町村にあり、当時、年貢の対象の土地と具体的な年貢の額が記されている「年貢割付状」が領主から年貢の納付責任者である町村あてに発せられていました。

年貢の対象となる土地については、検地を受けて年貢を負担する「高請地(たかうけち)」(耕地・宅地など)と検地を受けずに雑税(小物成(こものなり))を負担する「高外地(たかがいち)」(山野河海など)の2つに大別できます。

8代将軍徳川吉宗による享保の改革の後半期には、年貢増徴策の一環として、普通の立地の新田開発が済んだ後に、年貢の対象となる「高請地(たかうけち)」に属さない河川敷などの特殊な土地の開発を積極的に推進しました。これは「百姓と胡麻の油は絞れば絞るほど出るものなり」と発言したと伝わる勘定奉行神尾春央(かんおはるひで)の発案であり、寛保元年(1741)の史料によると、関東地方の「流作場(りゅうさくば)」(河川敷堤防内の新規開発地)は1万町歩(=約1万ha)に達していたといわれています。

幕府は、河川敷などの特殊な土地の開発に当たっては、全国の全ての土地(耕地と屋敷地と山野河海)は将軍一人のものであり、個々の領主は将軍から一時的に預かっているだけであるという考え方にしたがって、河川敷や原野などに開発可能な空地を見つけると、藩領の領民であっても幕府は積極的に開発を命じて、その開発地を幕府領に組み入れて年貢の増収を図ったのです。

しかし、実際にはこのような「高外地(たかがいち)」の開発をめぐって、幕府と藩が争うこともありました。江戸時代は訴訟社会だったので、年貢徴収権・支配権をめぐって裁判で争ったのです。例えば、武蔵野(東京都と埼玉県にまたがる武蔵野台地上の広大な原野)の開発では、幕府と川越藩(埼玉県川越市)が競い合いました。

なお、関東地方の畑に対する年貢は、農作物を直接納めるのではなく、「関東畑永法(かんとうはたえいほう)」という定額の銭納方式(お金で納税する方式)でした。このお金の単位「永」とは金貨(両・分・朱)の計算の単位であり、あくまで年貢の計算上の便宜のために、特に東日本で利用されていたもので、金1両が永1000文という比率で計算されていました。

○ 史料の解説

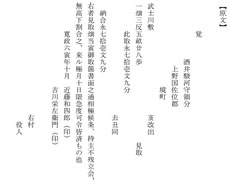

写真の史料は、徳川11代将軍家斉の時代、寛政6年(1794)10月に、伊勢崎藩(姫路藩の譜代大名酒井家の分家)領の境町(群馬県伊勢崎市)あてに出された「年貢割付状」であり、その年の納付総量と納付期日が明記してある年貢納付の指令書です。

この割付状の対象の土地は、亥年(安永8年、1779年のこと)に登録された土地であり、境町の武士川(たけしがわ)(利根川の支流広瀬川)の河川敷にある畑3反歩余の耕地です。また、年貢の額は永71文9分とあります。

この史料の一般的な割付状とは異なる特徴として、耕地の種類が「見取畑(みとりばた)」(=見取地)になっています。しかも、河川敷の狭い「見取畑」(見取地)だけの記載です。「見取」の本来の意味は、年々の作柄を見て年貢率を決める検見取法(けみとりほう)のことを示しますが、ここでの「見取」とは、山林原野や河川湖沼近くの空き地を小規模に開発する場合に生産が安定するまで暫定的に年貢高を設定せずに、小額の見取年貢を負担させることを示しており、その土地を「見取場」と呼んだのです。

この「見取地」の場合も、生産が安定して検地を受けることになれば、この土地の分だけ幕府領になったはずですが、この割付状を発給した時点ではまだ検地を受けていない状態にあったのです。

さらに、この割付状を発給している近藤・吉川2名は伊勢崎藩の役人ではなく、幕府の代官所手代(てだい)なのです。つまり、この割付状は幕府代官所から伊勢崎藩の境町に出されたものであり、支配関係がねじれていることがわかります。伊勢崎藩領の境町が藩ではなく幕府代官所に「見取年貢」を納めていたのです。

関東地方には、藩領・旗本領・幕府領の区別なく川沿いの流作場に対して幕府代官所が発給した「見取場」の「年貢割付状」(時期は18世紀半ば以降のもの)が多く残されていますが、この史料もその一例となります。