過大役員給与の損金不算入額算定に関する一考察

―役員退職給与を中心に―

小田 貴雄

税務大学校

研究科研究員

要約

1 研究の目的(問題の所在)

法人税法上、役員給与のうち「不相当に高額な部分の金額」、いわゆる過大役員給与は損金の額に算入されない(法人税法34条1項及び2項)。過大役員給与の損金不算入制度に関しては、従来から過大役員給与の額の算定において、企業の独自性や役員の功績功労が十分に反映されていないなど、その執行に対して疑問を呈する意見があり、近年は本制度に係る課税処分の適法性について争う訴訟事例が増加している。

また、役員退職給与については、役員給与のうち、役員の退任を機にそれまでの役員としての功績・貢献に対する報償として支給されるものであり、会社としては、その支給金額をできる限り手厚く高額に設定したいというインセンティブが働きやすい。一般に、役員の功績や会社への貢献の度合いを客観的に評価することは困難であるところ、課税実務は、功績倍率法(1)という方法を採用し、そこで用いられる功績倍率に関し、納税者の同業類似法人が用いている功績倍率をサンプリングすることで、かかる功績や貢献度を客観的に測定することを試み、裁判所もその手法の適法性を認めている。しかしながら、この同業類似法人の抽出は、基本的に納税者の本店所在地の近隣に所在する会社から行われることが多いが、抽出対象地域を限定することには批判がある。また、同業類似法人から得られた各功績倍率の平均値(平均功績倍率)をもって適正な功績倍率とされることが多いところ、平均功績倍率が真に役員の功績等を反映したものといえるか、議論があるところである。

本稿は、以上の背景及び問題意識の下、会社法、税法及び企業実務の歴史的変遷からみる役員退職給与の額の相当性の考え方やその損金不算入制度の趣旨を踏まえ、アメリカの類似制度についても確認しながら、我が国の当該制度における公平性や執行上の透明性の確保の観点から、真に適正な執行上のルールの在り方を考察するものである。

2 研究の概要

(1)役員に対する報酬の取扱いの変遷

イ 会社法における役員に対する報酬の取扱い

我が国における取締役の報酬については、明治32年の現行商法が成立した当時、「取締役カ受クヘキ報酬ハ定款ニ其額ヲ定メサリシトキハ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ定ム」(商法179条(当時))と定められたところ、この規定は商法の平成14年改正まで大きく内容が変わることはなかった。同改正は、取締役の報酬について、業績連動型報酬や株価連動型報酬に係る手続に関する規定が整備されるなど、大きな転換点となった。

また、平成17年成立の会社法では、同法361条1項により、取締役の報酬等が「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」と新たに定義され、これにより、商法の時代には一般に「報酬」に含まれないと解されていた賞与やストック・オプションも本条の規定が及ぶこととなった。

なお、会社法の令和元年改正では、コーポレート・ガバナンス改革の観点から、取締役に対する株式報酬や中長期的な業績連動型報酬等の付与に係る規律が明確化される等の改正が行われた。

ロ 役員に対する報酬の実務上の取扱い

(イ) 役員報酬・賞与に係る実務慣習

明治時代当時の役員に支給される報酬は、月給又は年俸のような固定給のほか、各年度末に利益処分として賞与が支給されており、その支給形態は、現代のそれとほぼ変わっていない。特に「賞与=利益処分」という慣習は、明治時代から平成初期まで伝統的に継続していたが、平成14年の商法改正により、委員会等設置会社(当時)で利益処分として取締役又は執行役に金銭の分配をすることができないこととされ、更に、平成18年の会社法施行後は、取締役の賞与を「剰余金の処分」として支給することはできなくなった。そこで、会計処理について、平成17年11月に企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」が公表され、これにより、会計上、役員賞与を発生時に費用処理することが強制されることとなった。

他方、日本の取締役の報酬は、国際的に見るとその支給額が少ないだけでなく、固定報酬の比率が高いといわれているところ、近年の社会環境の変化により、企業の経営者は、企業の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上を図ることを強く要請されるようになり、その手段の一つとして、経営者に対するインセンティブ報酬が活用される傾向が強まっている。

(ロ) 役員退職慰労金に係る実務慣習

一般に退職金制度は、我が国固有の制度であるといわれているところ、退職金の性格について今日では、①功労・勤続に対する恩恵的な給付(功労・勤続報償説)、②賃金の後払い(賃金後払い説)及び③社会保障の不備の補填(生活保障ないし生活補助説)という三つの考え方が代表的なものとされている。

一方、役員に退職慰労金を支給する慣行は明治時代から存在しており、退職所得について所得税法上の優遇措置(所得税法30条)があるため、役員に対する退職慰労金の支給が現代まで長く行われてきたといわれている。しかしながら、近年は、会社経営に対する貢献と支給金額との連動性や、金額の算定方法や支給手続に関する不透明感を背景として、退職慰労金制度について機関投資家等から強い反対意見が表明されることが多いことから、上場会社を中心として、退職慰労金制度を廃止し、その代替として業績連動報酬を導入する動きが増加している。

(2)税制における役員給与の取扱い

イ 法人税における役員給与の取扱い

我が国における法人所得に対する課税は、明治32年に導入され、当時における役員給与の取扱いは、利益処分により支給する役員賞与は損金不算入とし、それ以外の役員給与は原則として損金算入とするというものであった。

他方、大正15年の税制改正により、同族会社の行為計算否認規定が現行法とほぼ同じ内容に改められ、この規定による否認の対象とすべき行為計算の態様の一つとして、関係者に対する過大報酬の支給が挙げられていた。これが、我が国における過大報酬に対する課税上の取扱いの起源である。

そして、昭和34年の政令改正により、過大役員給与(役員退職給与)の損金不算入が現行法とほぼ同じ内容で規定され、平成17年の会社法制定を受けた平成18年度税制改正では、損金算入の対象となる役員給与(退職給与や使用人兼務役員に対する使用人分給与等を除く。)が①定期同額給与、②事前確定届出給与及び③利益連動給与の3類型に整理される等、大きな改正が行われた。

ロ 所得税における退職所得の取扱い

明治20年の所得税法創設当時、その課税対象が勤労、事業、資産から生ずる所得で継続的、反復的に生ずる利得のみに限定されていたため、退職所得に対する課税は行われていなかった。しかしながら、戦時下における各種の増税措置の一環として、昭和13年、退職所得に対する課税は導入された。当時の退職所得に係る税額計算は、支払者ごとに、その支払金額から5,000円を控除し、その控除後の金額に対し5〜30%の累進税率を乗じて計算するというもので、他の所得と分離して源泉徴収により課税されていた。

その後、幾度かの改正を経て、昭和27年分の退職所得については、収入金額から15万円控除した残額の2分の1相当額を所得金額とし、他の所得と分離して累進税率を適用する方式が採用された。この「収入金額から一定額(退職所得控除額)を控除した残額の2分の1相当額を課税標準とする」方式は、同年分の退職所得から導入されて以来、今日まで維持されており、1年当たりの退職所得控除額を、勤続年数20年以下の年数について40万円、勤続年数20年を超える年数について70万円とする現行制度は、昭和63年12月の消費税創設と併せて導入された。

なお、このいわゆる2分の1課税に関しては、平成24年度税制改正により、法人の役員等で勤続年数が5年以下の者に対する退職給与については適用しないこととされ、令和3年度税制改正では、この2分の1課税の不適用について法人の役員等以外の者についても対象とすることとされる等、段階的に適用範囲の縮小が図られている。

(3)役員退職給与の額の相当性の判断要素―裁判例を素材として―

イ 功績倍率法の趣旨

原告が死亡退職した元代表取締役に対し、役員退職給与6,032万円を支給したところ、そのうち5,541万1,200円が不相当に高額な部分の金額に当たるとして争われた事件(東京高判平成25年7月18日税資263号順号12261)では、平均功績倍率法の採用の適否と同業類似法人の抽出方法が主たる争点に挙げられた。

裁判所は、平均功績倍率は同業類似法人における功績倍率の平均値を算定することにより、同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性が捨象され、より平準化された数値が得られるものであり、平均功績倍率法はその同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り、法の趣旨に最も合致する合理的な方法というべきであると判示し、最高功績倍率法は、同業類似法人の抽出基準が必ずしも十分ではない場合、あるいは、その抽出件数が僅少であり、かつ、当該法人と最高功績倍率を示す同業類似法人とが極めて類似していると認められる場合など、平均功績倍率法によるのが不相当である特段の事情がある場合に限って採用すべきであり、本件はそのような場合に当たらないとした。

しかしながら、この事件では同業類似法人の抽出件数が3件にとどまっており、真に平均功績倍率法によるべき場合であったのか疑問が生じるところである。

ロ 同業類似法人の抽出方法

(イ) 上記イのように、同業類似法人として抽出された件数が少ない場合には平均功績倍率法を採用することに疑義が生じることから、多くの件数を抽出する方法の一つとして、その抽出対象地域の拡張が考えられる。同イの東京高裁は、抽出対象地域を限定することは、経済事情の類似性等の観点から合理的である旨を判示したが、現代の我が国では通信・交通の発達により、事業展開において本店所在地をどこにするかの意味が薄れてきていることは一般的な認識であり、インターネット上でのみ取引が完結するビジネスも一般化している今日では、経済事情の類似性を地域により類別することは実態にそぐわないのではないだろうか。

また、地域間に賃金相場の高低が存在することも事実であるが、それは功績倍率法における最終月額報酬に最も顕著に表れるものであり、功績倍率の比較という観点からは、抽出対象地域を拡大することを妨げるものではないといえる。

(ロ) 事業規模の類似性を示す指標については、課税実務では売上金額を用いるのが主流であり、補完的に所得金額や純資産額を用いていることが多いと見られるが、役員給与の額の相当性を比較検討するという目的からすれば、役員給与の額との間に一定以上の相関関係があるか否かという観点から、採用すべき指標を検討することが合理的であると考えられる。この点、役員給与の額と会計情報との間の関係性について実証分析を行った先行研究(2)によれば、役員給与との間に一定の相関関係を示しているのは売上金額、営業利益、資本金額及び自己資本利益率(3)(ROE)であることが分かった。しかしながら、法人税法施行令70条2号は「事業規模が類似」していることを同業類似法人の要件として規定しているところ、上記の指標のうち、自己資本利益率(ROE)は一般に企業の収益性を測定するための指標であることから、これにより事業規模を測定することは適切でない。したがって、役員給与との相関関係も考慮した事業規模の類似性を表す指標としては、売上金額、営業利益及び資本金額が有力な指標であるといえる。

(ハ) 課税実務では、同業類似法人を上記(ロ)の指標について倍半基準(納税者の当該指標の数値の2分の1以上2倍以下の範囲の数値を基準とすること。)に基づき抽出することが一般的である。この点、そもそも倍半基準とは、主に所得税の推計課税の適用が検討される場面において用いられていたものであるところ、推計課税では実額を算出することが困難な状況下で、課税庁として「平均的な」所得金額が算出できれば目的は達することができる。

一方、現代における役員給与は、適切な額を支給することで、役員に企業経営に係るインセンティブを与えるべきであるとの考えが一般化しており、どの会社も「平均的な」金額が支給されるべきではなく、会社の業績や財務状態に応じて金額水準を上昇させることも許容されるところである。

したがって、「平均的な」所得金額を算出することを目的とした推計課税と、ある程度高水準の支給金額が許容される役員給与の相当性の判断とでは、検討の方向性を異にしていることから、後者における事業規模の類似性の測定において倍半基準を採用することは、合理性に欠けると考えられる。

そうすると、役員給与の額の相当性を判定する場面では倍半基準に代わる基準を採用すべきであるが、そこで、法人税法の組織再編税制における適格合併の要件の一つである事業規模要件における「おおむね5倍」(法人税法施行令4条の3第4項第2号)という水準が参考となる。5倍という倍率は、やや大きい感もあるが、平均功績倍率の採用を前提に同業類似法人を多く抽出するということを目的とするのであれば、一定の合理性はあるものと考えられる。

ハ 役員給与の不相当性と租税回避

泡盛製造販売会社が役員4名に対し支給した役員給与及び役員退職給与について、不相当に高額な部分の金額があるとして争われた事件(東京高判平成29年2月23日税資267号順号12981)で原告は、租税回避目的が見られない中での過大役員給与の認定について、税の中立性を阻害するものであると主張した。

この点、上記(2)イで触れたように、過大役員給与に係る規制の起源は、大正15年の同族会社行為計算否認規定の改正であったこと、給与の金額水準について一定の標準的な基準があるものではないこと等を踏まえれば、役員給与の額の不相当性の認定においては、納税者に租税回避の意図が存在するか否かという観点も重要な背景事情となり得ると考えられる。

(4)アメリカにおける役員給与の取扱い

アメリカの法人所得税において、役員給与を損金算入するための要件として、その給与が合理的であり、かつ、役員の実際の役務提供に対する純粋な支払であると認められるか否かを判断することにより行うこととされている(26 CFR 1.162-7 (a))。そして、具体的な判断方法について裁判例を概観すると、近年は、「独立投資家テスト」が採用される傾向が高まっている。この方法は、納税者に対して投資家が期待するであろうリターンは納税者の類似企業の平均自己資本利益率(ROE)であると仮定し、納税者の自己資本利益率(ROE)が類似企業の平均を上回っている場合には、(高額な)役員給与を支払ってもなお、一定以上の利益が確保されていると考えられ、役員給与の額の相当性が是認される根拠の一つとするというものである。

3 結論

(1)役員退職給与の額の相当性の意義

会社が役員退職給与を支給する上では、長年の勤続への報償という性格から、定期報酬や賞与以上にその役員の会社経営に対する貢献・功績を反映させるべきというインセンティブが働きやすく、ある程度高水準の支給金額を設定することも社会的に許容され得る。したがって、役員退職給与の額の相当性の判定に際しては、これも鑑みつつ、かかる貢献・功績の度合いと役員退職給与の額の相当性との権衡をどのように図るかが重要となる。

他方、役員給与の金額水準に何らかの基準があるわけではなく、機械的には測定し難いものを判定しなければならないという、役員退職給与の損金不算入制度の特徴を念頭に置くと、その支給金額の設定行為に租税回避の意図がうかがえるか否かという観点も考慮すべきである。

(2)役員退職給与の額の算定方法

ここまで考察してきた事項を踏まえ、本稿における結論として、過大役員給与の損金不算入制度に係る公平性及び執行上の透明性の確保の観点から、役員退職給与の額の算定方法として妥当と考えられる方法について、次のとおり提言を行う。なお、役員退職給与の額を算定する方法として、課税実務及び裁判例では功績倍率法が定着していることから、これを前提とする。

イ 同業類似法人の抽出

(イ) 抽出対象地域の拡大

上記2(3)ロ(イ)のとおり、平均功績倍率法を採用することを前提とすれば、比較対象となる同業類似法人の抽出件数を一定程度確保することが不可欠である。また、従来は抽出対象地域を限定するのは、経済事情の類似性等が根拠であるといわれてきたが、通信・交通が発達した現代社会において、かかる類似性を地域により類別することは不合理であろう。したがって、これらのことから、同業類似法人の抽出対象地域は日本全国を基本とすべきである。

なお、抽出対象地域を全国に拡大することは、課税庁の調査に係る事務量の増加を招くことが想定されるが、この点、国税電子申告・納税システム(以下「e-Tax」という。)による申告データの活用による調査の省力化が可能か否か、検討の余地があると考えられる。令和4年度における法人税申告における添付書類を含めたe-Tax割合(4)は74.1%に上っており(5)、これら7割強のe-Tax申告については、その申告データを利用することで、例えば「役員退職金」等の会計科目を計上している同業類似法人を抽出するといった方法を検討すべきである(残り3割弱の書面申告については、調査官のマンパワーにより抽出する必要はある。)。しかしながら、かように役員退職給与を支給している同業類似法人を抽出できたとしても、その支給に関する詳細な状況(最終月額報酬や勤続年数等)は明確でないため、従来の課税実務で行われてきたように、各同業類似法人に対して各国税局長を通じて役員退職給与の支給に関する状況を照会し、回答を求める必要性は引き続き残る。さりとて、役員退職給与の損金不算入制度の更なる適正な執行のためには、調査事務量が増加することは避けられないであろう。

(ロ) 事業規模の類似性に関する指標

上記2(3)ロ(ロ)のとおり、事業規模の類似性を示す要素としては、従来の課税実務における同業類似法人の抽出でも用いられていた売上金額、営業利益及び資本金額を基本とすべきであり、それは、役員給与の額との相関性の観点からも合理的であるといえる。

(ハ) 倍半基準の妥当性

上記2(3)ロ(ハ)のとおり、倍半基準とは所得税の推計課税において用いられていたものであるが、推計課税の適用を検討する場面と役員給与の額の相当性を判定する場面とでは、その背景となる事情及び検討の方向性を異にすることから、後者の場面においては、倍半基準に代わる基準を採用することを提案したい。すなわち、法人税法の組織再編税制の適格要件における事業規模要件にならい、上記(ロ)の指標について納税者と同等の数値〜5倍相当の数値の範囲内にある法人を同業類似法人とするのである。組織再編税制における事業規模要件は、事業規模の類似性の評価尺度が法定化されているという点で着目すべきものであり、5倍というやや大きい倍率も、同業類似法人の抽出件数の確保という目的の観点から、一定の合理性はあるものと考えられる。

(ニ) その他の要素

過大役員給与の損金不算入制度に係る各裁判例を概観すると、課税庁が同業類似法人を抽出するに当たっては、抽出対象地域や事業規模の類似性以外にも「同族会社か否か」(6)や「退職の事由が死亡か否か」(7)等の種々の要素について、各事案に応じた条件を設けている。この点、法人税法施行令70条2号では、役員退職給与の額の相当性の判断要素の一つに「その退職の事情」が規定されていることから、その事案における特別な事実関係をもって抽出要素とすることは合理的であると考えられる。ただし、筆者としては功績倍率法が持つ「同業類似法人間の諸要素の差異やその個々の特殊性の捨象」という趣旨を重視する観点から、同業類似法人を抽出する段階では、過度に抽出条件を設定すべきではないと考えている。下記ロで述べる、採用すべき功績倍率の決定プロセスにおいて、同業類似法人の抽出件数が一定程度確保されていることが前提となるからである。

ロ 平均功績倍率か最高功績倍率か

平均功績倍率法は、「同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性を捨象し、より平準化された数値を得る」という点において合理的な方法であるといわれている一方で飽くまでも同業類似法人の「平均」を見出すに過ぎないものである。他方、役員退職給与の、長年の功労・勤続への報償という性格を踏まえると、最高功績倍率を用いることで、役員の会社への貢献度を役員退職給与の額に一定程度反映させることができるとも考えられる。そこで、本稿では最高功績倍率の計算において功績倍率の平均値も考慮に入れた、修正最高功績倍率法ともいえる方法を提案する。

ここで、最高功績倍率法を採用するに当たって懸念される点として、同業類似法人として抽出されたものの中に不相当に高額な役員退職給与の支給事例が混入しているおそれがあることから、かかる支給事例を排除する必要がある。この点、統計学において、平均値は外れ値(異常値)の影響を受けやすいという欠点があるといわれ、外れ値を排除するためにそれを認識する方法の一つとして、標準偏差を用いたものがある。

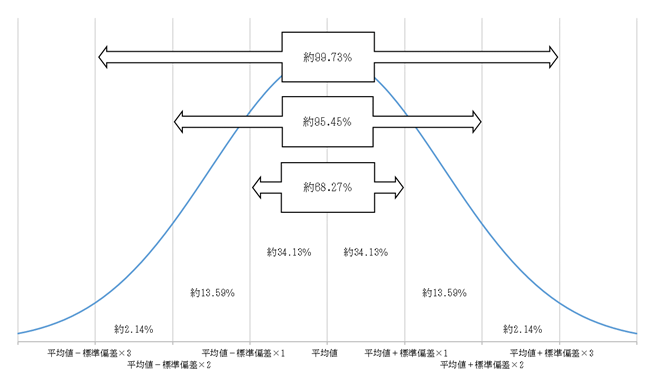

標準偏差とは、データの平均値からのずれを平均化した数値であり、データのばらつきの程度を表すものであるところ、データが正規分布している場合、平均値±標準偏差の1倍の範囲に全データの約68.27%、平均値±標準偏差の2倍の範囲に全データの約95.45%、平均値±標準偏差の3倍の範囲に全データの約99.73%が存在しているという関係があることが分かっている(8)(図表1参照。)。

【図表1】正規分布の特徴

(出典:溝渕=谷郫・前掲注(8)68頁)

したがって、これによれば、平均値から標準偏差の2倍以上離れている数値については外れ値に該当するという判断が可能となる。同業類似法人から得られた功績倍率のうち、上記のように外れ値と判定されたものは、いわば異常に高額(又は低額)な支給事例とみなすことが可能であることから、これを排除することにより、最高功績倍率法の採用に係る大きな懸念は取り除かれることとなる。また、標準偏差を外れ値の判定に用いることで、比較対象となる同業類似法人の平均功績倍率を捉え、その同業類似法人の各功績倍率のいわば「傾向」を役員退職給与の額の計算に織り込むこともできる。

ハ 小括

上記イのように同業類似法人の抽出件数を確保し、これらの法人が用いている各功績倍率について、同ロのとおり外れ値に該当する功績倍率を算出し、該当する功績倍率に係る同業類似法人を除いた残りの同業類似法人を、比較対象とすべき同業類似法人とする。そして、多数の同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性を捨象し、かつ、役員の貢献度の高さも測定すべきであるという観点から、この比較対象とすべき同業類似法人として抽出されたものの功績倍率のうち、最高値のものにより功績倍率法で計算された役員退職給与の額が、役員退職給与として相当であると認められる金額であると判定するという方法を、本稿では修正最高功績倍率法として提案する。

(1) 役員退職給与が支給されている同業類似法人を選定した上、その功績倍率(退職給与が役員の最終月額報酬に勤続年数を乗じた金額の何倍に当たるかというその倍率)に当該役員の最終月額報酬及び勤続年数を乗じて役員退職給与の適正金額を算出する方法であり、同業類似法人の功績倍率の平均値を用いるのが平均功績倍率法、最高値を用いるのが最高功績倍率法と呼ばれる。金子宏『租税法(第24版)』410頁(弘文堂、2021)参照。

(2) 星野優太「日本における企業業績と経営者報酬」會計156巻3号363-377頁(1999)、乙政正太『利害調整メカニズムと会計情報』62-71頁(森山書店、2004)、首藤昭信「わが国の経営者報酬と利益調整に関する実証分析」専修商学論集85号15-35頁(2007)。

(3) 自己資本利益率(%)=当期純利益÷自己資本×100

(4) 「添付書類を含めたe-Tax割合」とは、e-Taxで送信された法?税申告等のうち、主要な別表や財務諸表等、申告書に添付すべきものとされている書類がe-Taxで送信されたものの割合をいう(国税庁「令和4年度におけるオンライン(e-Tax)手続の利用状況等について」(令和5年10月)(https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/0510pressrelease.pdf)(令和6年5月29日最終閲覧))。

(5) 国税庁・前掲注(4)。

(6) 札幌高判平成12年9月27日税資248号850頁(本稿第3章第2節)参照。

(7) 札幌高判平成12年9月27日前掲注(6)、東京高判平成25年7月18日税資263号順号12261(本稿第3章第3節)参照。

(8) 溝渕健一=谷郫久志『統計学』37-68頁(ミネルヴァ書房、2021)。

目次

| 項目 | ページ |

|---|---|

| はじめに | 286 |

| 第1章 役員に対する報酬の取扱いの変遷 | 288 |

| 第1節 会社法における役員に対する報酬の取扱い | 288 |

| 1 商法制定から会社法制定まで | 288 |

| 2 会社法施行から現在まで | 290 |

| 第2節 役員に対する報酬の実務上の取扱い | 291 |

| 1 会社組織の推移 | 291 |

| 2 役員報酬に係る実務慣習 | 294 |

| 3 役員退職金に係る実務慣習 | 302 |

| 第3節 小括 | 309 |

| 第2章 税制における役員給与の取扱い | 311 |

| 第1節 法人税における役員給与の取扱い | 311 |

| 1 平成18年度税制改正前 | 311 |

| 2 平成18年度税制改正後 | 324 |

| 3 小括 | 330 |

| 第2節 所得税における退職所得の取扱い | 331 |

| 1 昭和初期(第二次世界大戦前) | 332 |

| 2 昭和初期(第二次世界大戦後からシャウプ税制改正まで) | 333 |

| 3 昭和中期 | 334 |

| 4 昭和後期〜現在 | 337 |

| 5 小括 | 338 |

| 第3章 役員退職給与の額の相当性の判断要素 ―裁判例を素材として― | 340 |

| 第1節 最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決 | 341 |

| 1 事実 | 341 |

| 2 争点等 | 342 |

| 3 第一審判決要旨 | 342 |

| 4 控訴審判決要旨 | 343 |

| 5 上告審判決要旨 | 344 |

| 6 考察 | 344 |

| 第2節 札幌高裁平成12年9月27日判決 | 347 |

| 1 事実 | 347 |

| 2 争点等 | 349 |

| 3 第一審判決要旨 | 349 |

| 4 控訴審判決要旨 | 352 |

| 5 考察 | 352 |

| 第3節 東京高裁平成25年7月18日判決 | 355 |

| 1 事実 | 355 |

| 2 争点等 | 356 |

| 3 第一審判決要旨 | 357 |

| 4 控訴審判決要旨 | 358 |

| 5 考察 | 359 |

| 第4節 東京高裁平成29年2月23日判決 | 364 |

| 1 事実 | 364 |

| 2 争点等 | 366 |

| 3 第一審判決要旨 | 368 |

| 4 控訴審判決要旨 | 372 |

| 5 考察 | 373 |

| 第5節 小括 | 379 |

| 第4章 アメリカにおける役員給与の取扱い | 380 |

| 第1節 アメリカにおける法人所得課税の概要 | 380 |

| 1 アメリカの租税体系 | 380 |

| 2 アメリカの法人所得税 | 380 |

| 3 控除可能な必要経費の要件 | 381 |

| 第2節 アメリカにおける役員退職給与の額の相当性 | 381 |

| 1 アメリカのゴールデン・パラシュート | 381 |

| 2 ゴールデン・パラシュートに係る税制の取扱い | 382 |

| 3 役員給与に係る連邦税法上の取扱い | 383 |

| 4 役員給与に係る裁判例 | 385 |

| 5 小括 | 387 |

| 第3節 小括 | 388 |

| 第5章 役員退職給与の額の相当性の判定の在り方に関する考察 | 390 |

| 第1節 役員退職給与の損金不算入制度の趣旨 | 390 |

| 1 役員退職給与の特質 | 390 |

| 2 役員給与と隠れた利益処分 | 391 |

| 第2節 制度趣旨に即した役員退職給与の額の相当性の判定の在り方 | 392 |

| 1 役員退職給与の額の相当性の意義 | 392 |

| 2 役員退職給与の額の算定方法 | 393 |

| 3 小括 | 401 |

| 結びに代えて | 403 |

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。