個人における為替差損益の認識とその計上時期について

上田 正勝

税務大学校

研究部教育官

要約

1 研究の目的(問題の所在)

個人課税において一般にイメージされる「為替差損益」とは、外国通貨の売買等に伴って発生する損益であり、個人において為替差損益が生じたと認められる場合には、その時点で課税関係が生じることとなる。

しかし、外国通貨の売買そのもの以外にも、外貨の使用や外貨建金銭債権債務を増減させる取引に際しても為替差損益が生じるはずであり、それらも考慮した上で、「為替差損益が生じたと認められる場合」とはどのような場合なのか、さらには、その際の為替差損益の収入計上方法について、十分な整理がなされているとは必ずしも言い切れないところがある。

特に、邦貨を介在させることなくある外国通貨を異なる外国通貨へと交換する取引から課税されるべき為替差損益が生じるのかという点については、この為替差損益の実現時期が争点となっている訴訟(東京地判令和4年8月31日税資第272号(順号13749)、以下、「令和4年東京地裁判決」とする。)も行われているところである。

さらに、外国通貨の売買が複数回行われた場合の取得費の計算方法については、総平均法に準ずる方法で計算することが地裁判決において認められているところであるが、法令で定められているわけではないことから、これが合理的な方法の一つであることは間違いないとしても、唯一の計算方法であると断定していいのかという点も疑問無しとしない。

また、所得税法施行令167条の6第2項が規定する「外貨建取引に該当しないもの」の範囲についても、必ずしも明確とは言い切れない部分がある。

以上のことから、為替取引に係る課税上の整理を行うこととする。

2 研究の概要

(1)為替差損益の概要

イ 所得税法における為替差損益

所得税法は「為替差損益」についての定義規定を持っておらず、いかに課税すべきか、ということを直接規定しているわけではなく、同法57条の3及び同法施行令167条の6によって、外貨建取引とその換算についてのみ規定している。

この規定は、法人税法第61条の8とほぼ同様のものとして、平成18年度改正において創設された。これらは企業会計における外貨建取引の取引時の会計処理の方法に倣ったものとなっている。

その結果、外貨建金銭債権債務の決済によって生じた差額(為替決済差損益)を当期の為替差損益として処理するという企業会計の取扱いと同様に、この差額が課税対象となる。

また、外貨の売買(両替)によっても、外貨購入時の為替レートによって換算された邦貨額(邦貨から外貨への両替の場合、支出した邦貨額)と、当該外貨を両替して得た邦貨額に差額が生じることから、これも課税対象となる。

これらが所得税実務において為替差損益と呼ばれることとなる。

そして、個人課税における為替差損益として一般にイメージされるものは、この外貨両替の往復(邦貨→外貨→邦貨)によって生じるものである。

これに関して、ある外貨Aを他の外貨Bと交換(両替)した場合、その時点では外貨建取引が生じておらず、所得としての実現がないのではないかという訴訟(令和4年東京地裁判決)が行われているところである。

ロ 企業会計における考え方

企業会計における外貨建取引は、外貨建取引等会計処理基準注解に定められており、外貨建取引の発生時には「原則として、当該取引発生時の為替相場による円換算額をもって記録する」とされている。

さらに、外貨建の資産負債に関して、決算時の処理についても規定されている。

その結果、決算時点における換算替えによって「為替換算差損益」が、金銭債権債務の決済に伴って「為替決済差損益」が生じることとなり、これらは合わせて「為替差損益」と呼ばれている。

ハ 法人税法

法人課税においては、為替相場が変動相場制に移行したことに対応して、会計基準等の規定を参考にしつつ、適宜、法人税法施行令や通達等で外国為替換算関係についての取扱いを示してきたところであるが、平成12年度の法人税法改正において抜本的な改正が行われ、法人税法第61条の8(外貨建取引の換算)、第61条の9(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)及び第61条の10(為替予約差額の配分)という規定が整備された。

ニ 企業会計及び法人税法における取り扱いとの比較

以上のように、企業会計及び法人税法は、外貨建取引の換算と同時に外貨建資産等の期末換算に伴う為替換算差損益についての規定を有しているところ、所得税法は、外貨建取引の換算規定については、法人税法と同様の規定を導入したものの、期末換算に関する規定は導入していない。

その結果、所得税法においては、為替差損益のうち、期末換算による為替換算差損益は生じないこととなり、外国通貨の売買に伴って発生する損益に加えて、為替決済差損益が為替差損益として所得を構成することとなる。

他方、外貨建取引の換算に関しては、企業会計における取扱いとそれに配慮した法人税法の規定と同様の規定を導入していることからすると、所得税法の規定の解釈に幅が生じるような場合に、企業会計や法人税法の考え方を参照すべき場面は多いものと考えられる。

ただし、所得税法は会計処理の基準に従って計算することを求める規定を持つわけではないため、所得税法の規定の解釈に特に幅が生じないような場合に、その解釈による処理が、企業会計や法人税法の考え方による処理と異なることとなっても、それは、所得税法の規定から解釈された処理に従うことになる。

(2)所得の実現

所得税法における所得の実現を検討するには、所得税法における所得とは何かを検討し、その上で、その実現について検討する必要がある。

イ 所得税法における所得の意義

まず、「真の意味における所得(real income)は、財貨の利用によって得られる効用と人的役務から得られる満足を意味するが、これらの効用や満足を測定し定量化することは困難であるから、所得税の対象としての所得を問題にする場合には、これらの効用や満足を可能にする金銭的価値で表現」することになる。

こうして、金銭的価値で表現される所得について、「各人が収入等の形で新たに取得する経済的価値、すなわち経済的利得を所得と観念する考え方である」取得型(発生型)所得概念が、実際に「各国の租税制度において一般的に採用」されている。

さらに、「取得型所得概念のもとにおいて、所得の範囲をどのように構成するかについては」、今日では、「包括的所得概念が一般的な支持を受けて」おり、「わが国においても(中略)包括的に構成されている」ということを前提としている。

この包括的所得概念は「人の担税力を増加させる経済的利得はすべて所得を構成する」という考え方であり、「純資産増加説とも呼ばれ」ている。

そして、このように、所得額が「純」資産額の増減を内容としているということが、所得が発生するか否かの解釈に際して、実定法に直接の規定が無い事柄について判断する根拠となる場合が生じる。

その典型的な例が借入金であり、借入れによって現金を取得しても所得は生じないと常識的に考えられているところ、所得税法には「『借入金は収入金額に含まれない』という規定」は置かれておらず、「純資産額とは総資産額から総負債額を控除したものだと考えるのが自然」であり、「1億円借りると総資産額はたしかに1億円分増えますが、その分負債の額も1億円増えるため、借入れによって純資産額は増えず、したがって、所得額が増えることはない」という「法が包括的所得概念を採用している、ということを手がかりにして、その論拠を所得税法の規定の外から持ち込む」ことによって「『借入れからは所得は発生しない』という常識的な結論を論証」することができるのである。

これらをまとめると、現在のわが国の所得税法は、①所得を効用や満足を可能にする金銭的価値(金額)で表現し、②各人が収入等の形で新たに取得する経済的価値を所得とし、③純資産増加説に基づく包括的所得概念を採用したものであるということが分かる。

ロ 未実現の利得と所得の実現

純資産増加説に基づいて包括的に構成されている所得であるが、例外も存在しており、そのうちの一つとして、未実現の利得が、「原則として課税の対象から除外されている」ことをあげることができる。

これは、「資産の価額が上がっただけで資産の形に何らの変化もない場合」つまり「保有する財産(まだ売却していない財産)の値上がり益」に対する課税について、「もともと所得だという性質を有しているものを、所得税法を作る上での立法政策上の選択として課税の対象から外している」ものである。

このことは、所得税法36条1項が「各種所得の計算の出発点を『収入』と」すると規定することによって、「所得を収入という形態でとらえ」ていることによって示されている。

具体的には、「保有する資産の価格変動については、それが譲渡される時を待って課税の対象とする」こととしている。

これが実現主義と呼ばれるのであるが、租税法における実現については、①「ある資産について、その権利を保有する者が替わること」と捉える考え方と、②「発生している所得が別のもの(または具体的な何か)に形を変えて所得の大きさを計れるようになること」と捉える考え方がある。

これらはほとんど同じ結論に至るのであるが、①は出て行ったものに焦点を当てるものとなっており、所得とは「保有や生産による価値の増加として発生しており、入ってくる対価(収入)は、その反映」であることを重視していると考えられる。他方、②は別のものを受け取ることによる収入金額の測定にも焦点を当てており、所得税法36条の規定に忠実であることを重視していると考えられる。

どちらにせよ、実際に課税が行われることとなる所得の実現時期についての結論は同様のものとなるが、②の方が条文の文理に忠実であることに加え、一時所得や雑所得のような「保有や生産による価値の増加」が起こらない場合もあり得る所得区分の所得の実現についても、より的確に説明できると考えることから、本稿においては、主に②の考え方によることとする。

ハ 所得税法36条

所得税法において、「所得」そのものを定義する規定は存在しないところ、前述の考え方によれば、所得の実現時期についての法令上の手掛かりは、所得税法36条にあると思われる。

しかし、所得税法の構成としては、同法23条から同法35条の規定が先にあり、それらによって各所得区分に属する所得が生じるかが判断され、それぞれの所得区分に属する所得の金額を計算するために同法36条が規定されていることとなっている。

ただし、同法34条(一時所得)及び同法35条(雑所得)は、利子所得から譲渡所得までの8種類の所得以外の所得を、非継続要件と非対価要件の充足によって分け合う構造となっており、「所得」そのものについての積極的な意義と規定がないことから、最終的なバスケットカテゴリーとしては、同法36条の要件を満たすことによって収入金額が生じることで所得が実現すると言わざるを得ない。

また、どの所得区分に該当するかを判定した場合でも、同条の要件を満たさないのであれば収入金額が生じず、所得計算が始まらないことから考えると、むしろ、先に同条の要件を満たすことによって収入金額が生じることとなるのかを判定し、その後、純資産増加説に基づく所得税法の趣旨から考えて収入金額とする必要がないものではないのか、そして、各条文の規定によってどの所得区分に属するべきか、その所得区分の規定から課税時期を変更する必要があるか、さらには非課税となるべきかなどを判定すると解する方が、最終的に同じ結論に至るとしても、よりシンプルな解釈になると思われる。

そこで、所得の実現について、同条の文理を検討すると、「『収入すべき金額』とは、実現した収益、すなわちまだ収入がなくても『収入すべき権利の確定した金額』のことであり、したがってこの規定は広義の発生主義のうちいわゆる権利確定主義を採用したものである、と一般に解されている」とされる。

ここで、「権利とは、法律(主に私法)上の権利である」と解されていることから、「別のもの(または具体的な何か)」を取得する法律上の権利が確定したタイミングを所得の実現の時期と考えることができる。

また、所得の実現時期についての国税庁による解説等において「新たな経済的価値(その購入時点における評価額)を持った資産が外部から流入した」という表現が用いられることがあるが、「所得税法上の収入金額という概念は、言語学的に本来『収入』が有している意味内容はともかく、いわゆる法概念として所得税法独自の意味内容を有しているとされ、一般には、『外部からの経済的価値の流入』と解され」るという解釈と同様である。

ここで、本稿が採用した「別のもの(または具体的な何か)を取得する権利が確定した」という基準と比較すると、経済的価値が外部から流入したといえるタイミングは、法的権利の確定時であると分かる。

まとめると、所得の実現時期に焦点を当てる本稿においては、まず、所得税法36条の要件を満たすことによって収入金額が生じることとなるのかを判定し、その後、純資産増加説に基づく所得税法の趣旨から考えて収入金額とする必要がないものではないのか、どの所得区分に属するべきか、非課税となるべきかなどを判定するという考え方に基づき、「別のもの(または具体的な何か)」を取得する法律上の権利が確定したタイミングを所得の実現の時期と考えることとする。

(3)所得税法における為替差損益の認識(外国通貨の売買)

所得税法においては、既述のとおり、所得とされる為替差損益とは外国通貨の売買に伴って発生する損益及び為替決済差損益である。

まずは、外国通貨の売買取引からどのように所得が認識されるか分析する。

イ 邦貨による外国通貨の購入

我が国の所得税法が対象とする外国通貨の売買の場面においては、多くの場合、まず、邦貨で外貨を購入することが想定される。

これを、所得税法の視点で見ると、「別のもの」である現金(外貨)を得ていることから、その現金(外貨)の金額が所得税法36条によって収入金額となるとも考えられるが、これを取得するために支出したものが現金(邦貨)であることに注意が必要である。

現金(邦貨)は、邦貨建ての時価と簿価(取得価額)が常に一致する資産であるため、これを支出して他の経済的利益を獲得しても、一般的にはこの時点における経済的利益の時価と、支出した現金(邦貨)の金額の間での差額が生じることがない。

つまり、邦貨建ての時価と簿価(取得価額)が常に一致する資産を支出して、他の経済的利益を獲得する取引は、当然に純資産増加を生じない取引であるということができる。

このことから、所得税法の趣旨から所得を生じない、つまり、収入金額とする必要がない取引であると解することが合理的であると考える。

他方、こうして獲得した現金(外貨)を将来的に支出して、他の経済的利益を獲得した際の所得計算に用いるべき「支出した資産の簿価(取得価額)」は、「支出した現金(外貨)の金額(簿価)」となるが、この場合、現金(外貨)を取得するために現金(邦貨)を支払う取引であることから、外貨建取引の換算としてではなく、他の資産と同様に、実際に支出した現金(邦貨)の金額が、獲得した資産(現金(外貨))の取得に要した金額(=簿価)となる。そのため、「支出した現金(外貨)の金額(簿価)」は外貨の通貨単位のまま用いられるのではなく、「支出した現金(外貨)の金額(邦貨建の簿価)」となる。

ロ 外国通貨の売却

多くの場合、イで取得した外貨を売却し、邦貨を取得することが考えられるところ、現金(外貨)の所有権を移転し、その対価として現金(邦貨)を取得する取引ということになる。

この場合、取得した現金(邦貨)の金額について、所得税法の趣旨から所得を生じない、つまり、収入金額とする必要がない取引であると解すべきか検討すると、手放した現金(外貨)の時価(支出時の邦貨換算額)と簿価(取得時の邦貨換算額)は、変動相場制であれば当然に一致するということにはならず、収入金額とする必要がない取引であると解すべきではないということになる。

そのため、取得した現金(邦貨)の金額が収入金額となり、手放した現金(外貨)の取得時の邦貨換算額が対応する必要経費等となり、その差額が為替差損益による所得となる。

ハ 外貨を他の外貨へ両替

次いで、現金(外貨)(以下、「外貨A」とする。)の所有権と現金(他の外貨)(以下、「外貨B」とする。)の所有権を交換する取引を考える。

このような取引を売却と呼んでいいかは、必ずしも当然ではないところ、民法学において、金銭の所有権を金銭の所有権と交換する契約を、両替取引と呼ぶことから、以後、両替と表記する。

ここで、金銭の所有権を金銭の所有権と交換する「両替」という行為の私法上の性質については、「売買でも交換でもない一種の無名契約とするのが通説」とされていることから、売買(金銭の所有権以外の財産権と金銭の所有権の移転)や交換(金銭の所有権以外の財産権どうしの移転)とは異なる私法上の契約関係であり、その結果として税法上の取り扱いも異なるのではないかとも考えられる。

しかし、両替については、私法における解釈として、「交換の規定と売買の規定とを準用して問題を解決するべき」ともされている。少なくとも、売買契約や交換契約と同様の有償契約の一種としての性質を持つことは間違いなく、民法559条(有償契約への準用)によって、原則として売買契約に関する民法上の規定が準用される私法関係が成立することから、売買や交換と同様の課税関係となることを基本としつつ、取得する財産権と支出する財産権が金銭の所有権であることが所得税法の適用に影響を及ぼすかどうかを検討することで足りると考える。

そのため、現金(邦貨)を支出して現金(外貨)を取得する際に検討したように、資産の取得により生じるはずの収入金額を、所得税法の趣旨から計上しないという、資産を取得するために現金(邦貨)を支出する場合に生じるような事情が無い場合は、外貨両替を無名契約と捉えたとしても、収入すべき金額または価額(時価)の収入金額が生じ、最終的に所得が生じるということについては、金銭以外の資産を対象とする売買契約または交換契約による取引が行われた場合と同様であるといえる。

そこで、現金(外貨)を支出した場合に、現金(邦貨)を支出した場合と同様に、収入金額の計上を必要としない事情があるかということであるが、以下の設例で考えてみる。

(設例)

(イ)1月15日 1ドル=100円のレートで100円を1ドルに両替した。

(ロ)5月7日 1ドル=1ユーロ=150円のレートで1ドルを1ユーロに両替した。

この場合、(イ)時点では、既述のとおり、所得税法の趣旨から収入金額とする必要はない。

問題は、(ロ)時点であり、金銭は価値尺度そのものであるということからすれば、1ドル=1ユーロという等価交換を行っただけであって、純資産増加を生じていないことから、やはり、所得を生じない、つまり、収入金額とする必要がない取引と考える余地がありそうにも思える。

しかし、現実の所得税法は、時価によって日々純資産増加を測定しているのではなく、実現主義を取っているため、ある時点における等価交換であることは、現実の所得税法上の純資産増加を生じないこと、すなわち、所得が実現しないことを意味しない。

むしろ、手放した資産の時価と簿価(取得価額)との差額が実現主義を採用する所得税法における所得の本質である点も考えると、純資産増加を生じないことから所得を生じないと言えるためには、手放した資産が、簿価と時価が当然に一致する資産である必要がある。

ここで、外貨を手放す場合であるが、当該外貨の金額で簿価を測定するのであれば、どの時点でも1ドルは1ドルであり、1ユーロは1ユーロであることから、外貨も邦貨と同様に簿価と時価が当然に一致する資産ということになる。

しかし、この取引は、外貨A(1ドル)で支払が行われる外貨B(1ユーロ)という資産の購入であり、所得税法57条の3による邦貨換算が必要となる取引である。

ここで、両替の私法上の性質は、既述のとおり、売買と同様に問題解決をなすべきとされる有償契約であることから、両替を資産の購入に含むことに問題はないと考えるが、一方で、「(金銭と金銭の交換である)両替はその私法上の性格から考えて「販売」でも「購入」でもないので、ドルを支払ってユーロを取得することは、所得税法57条の3にいう『資産の販売及び購入』に該当しない」という解釈も提示されているところである。

これに関しては、もし、同条の規定が「財産権の売買」というような文言であったならば、財産権や売買、交換という文言が借用概念であって、民法上の売買契約以外の契約類型(例えば無名契約である両替契約)は当てはまらないという議論が生じることも考えらえるが、実際の条文は「資産の購入」であって、「資産」も「購入」も借用概念ではないことから、金銭の所有権を資産と解し、有償契約としての私法上の性質の類似性から両替を売買に類するものとして外貨Aで支払いが行われる外貨Bの購入と解し、邦貨換算が必要となる外貨建取引に含めることができると考える。

その結果、現金(外貨)を支出する場合は現金(邦貨)の支出と異なり、所得税法上の時価(支出時の邦貨換算額=150円)と所得税法上の簿価(取得時の邦貨換算額=100円)が当然に一致するとは言えないこととなり、純資産増加を生じないことから所得を生じないと言うことはできず、収入金額として計上する必要がない取引とすることはできない。

よって、取得した外貨Bの金額(1ユーロ)が同法36条によって収入金額として確定し、その確定した収入金額(1ユーロ)が同法57条の3による邦貨換算を経て収入金額(150円)となり、手放した外貨Aの金額(1ドル)が、同条または所得税基本通達57の3−1による取得時点での邦貨換算を経て、対応する必要経費等(100円)となり、現金(邦貨)を取得した場合と同様に、これらの差額(50円=150円−100円)が為替差損益による所得となるのである。

このことは、最終的には邦貨換算によって所得計算が行われる所得税法の趣旨から考えても妥当な結論であろう。

ところで、この計算は、「『ドルを売って日本円に換えた上で、その日本円でユーロを買う』というように、あたかも二段階の取引が行われていたかのように考える、『二段階説』に依拠して」いるようにも見える。そうであれば、「私法上現実には行われていないところの二段階の取引を課税上擬制するという点で、事実上の租税回避の否認(すなわち、納税者の行った取引の私法上の性格を無視して、あたかも別の私法上の取引が行われているものとして課税を考える)と同様のことを行うことを正当化するものであると考えられ、妥当ではない」ということになる。

しかし、上記の計算は、あくまで、1ドルを1ユーロに両替するという私法上の取引に対して、まずは収入金額だけを計算するという規定となっている同法36条を忠実に適用し、1ユーロの所有権という権利確定によって収入金額(1ユーロ)が実現し、その権利を確定させた取引が外貨建取引に当たる場合に適用される同法57条の3の規定によって1ユーロという金額を邦貨換算しただけであり、私法を無視した二段階説ではないのである。

ニ 外貨の取得費

外貨を支出することによって為替差損益が生じる際に、支出した外貨の取得費を計算する必要があるところ、令和4年東京地裁判決において、二回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券の取得費の計算方法として規定されている、総平均法に準ずる方法が適切であると判示されているところであり、それは、有価証券の譲渡時に所得が実現する際の取得費の計算方法であることから、外貨を支出する時点で為替差損益による所得が実現するという理解と整合性のある計算方法でもある。

他方、総平均法が許容されるかという点については、令和5年3月9日東京地裁判決において、「2回以上にわたって取得した有価証券において総平均法に準ずる方法を用いるのは、総平均法自体が利益操作を排除し、取得単価を平均化する合理的な方法であることを前提に、期末に1回計算を行えば足りるとする総平均法は、ある資産を譲渡した後に購入した同種の資産の価額も当該資産の取得価格に影響を与えるという意味で正確性には劣る点があることから、資産を譲渡するごとに譲渡原価の計算を行うことを内容とする総平均法に準ずる方法を採用して、資産の価値をより正確に算出するとの趣旨であると解される。そして、かかる趣旨は、有価証券と同様に、その取得価額が異なるもののその物的性格が同じである外貨についても当てはまるものというべきであるから、本件各為替取引のように複数回にわたり為替取引が行われた場合の譲渡原価の計算を総平均法に準ずる方法により行うことには、合理性があるというべきである」と判示されているとおり、あえて正確性を欠く方法を採用する必要はないといえる。

ここで、外国通貨と同様に決済手段として利用できるという点で類似する暗号資産の場合、総平均法か移動平均法を選択することができると規定されているが、そもそも、暗号資産は、企業会計基準委員会が公表した「実務対応報告第38号 資金決済法における暗号資産の会計処理等に関する当面の取扱い」の33項において、「暗号資産については、直接的に参照可能な既存の会計基準は存在しないことから、本実務対応報告においては、暗号資産に関する会計処理について既存の会計基準を適用せず、暗号資産独自のものとして新たに会計処理を定めている。」としているように、既存の複数の資産とそれぞれ類似する点と類似しない点があるのであり、参考にする点はあり得るとしても、同一の取り扱いでなくてはならないというものではない。

もちろん、記帳水準の低い納税者のために簡便な計算方法を用意する必要があるという意味で、総平均法による計算も認めるという政策判断はあり得ない話ではないかもしれないが、それは、明文規定をもって定められるべきものであろう。

そういう意味では、そもそも、外貨の取得費の計算方法についての法令が存在しないことは納税者に対して不親切であるので、理論的に最適な総平均法に準ずる方法で計算することを確認する法令改正が行われることが望まれる。

(4)東京地裁令和4年8月31日判決

外貨Aを外貨Bに両替した場合に為替差損益による所得が実現するかについて、判例(令和4年東京地裁判決)があることから、これについて検討する。

イ 事案の概要(判決より抜粋)

原告は、…本件外国銀行…との間で締結した…本件投資一任契約…に基づき、本件外国銀行に対し、本件外国銀行の原告名義の口座において保有していた自己の資産の運用を一任していたところ、…運用対象資産に属する外国通貨によって他の種類の外国通貨又は有価証券を取得する取引(以下、本件各年において行われたこれらの取引を併せて「本件各取引」という。)が行われた。

本件は、原告が、本件各取引からは雑所得が生ずることはないとの前提に立ち、…所得税等…の確定申告をしたところ、…本件各取引からは為替差損益が生じており、これにより雑所得が生じているとして、…本件各処分…を受けたことから、…各取消しを求める事案である。

ロ 争点(判決より抜粋)

本件各取引に係る為替差損益から生ずる所得の有無、同為替差損益を本件各年分の所得の計算において「収入すべき金額」(所得税法36条1項)として認識することの可否及びその額。

ハ 判旨

東京地裁は、まず、「所得税法36条(中略)は、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして、上記権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用しているものと解される」とした上で、「本件各取引に係る為替差損益について、その収入の原因となる権利がどの時点で確定するかについて検討」を行っている。

そして、以下のとおり「収入の原因となる権利が確定するのは、本件各取引の時点である」と判示している。

本件各取引によって、取引前までに保有していた外国通貨(A)の為替変動リスクに影響されることのない他の種類の外国通貨(B)又は有価証券を取得することができる権利が確定することになる。そして、同権利の確定により、それまでの保有資産のうち上記取得に要した外国通貨(A)の占めていた部分が、新たに保有することになった他の種類の外国通貨(B)又は有価証券に置き換わり、それ以降、外国通貨(A)の為替変動リスクによってその円換算額が影響されない価値として保有されることが確定することになる。そうすると、同権利の確定によって、外国通貨(A)の為替変動リスクを負っていた間の円換算額の増減分の価値、すなわち、同取引時点における為替レートによる当該他の種類の外国通貨(B)又は有価証券の取得価額の円換算額から、その取得のために要した外国通貨(A)の取得価額の円換算額を控除した差額に相当する経済的価値の流入又は流出(収入又は損失)が生ずることになるといえるところ、これは、本件各取引に係る為替差損益にほかならないから、本件各取引に係る為替差損益について、その収入の原因となる権利が確定するのは、本件各取引の時点であるということができる。

これは、他の種類の外国通貨(B)を取得することができる権利が確定することによって、収入の原因となる権利が確定し、外国通貨(A)の為替変動リスクを負っていた間の円換算額の増減分の価値という所得=為替差損益が生ずることになったとしており、所得税法36条の規定から導かれる「実現」を「発生している所得が別のもの(または具体的な何か)に形を変えて所得の大きさを計れるようになること」と理解しようとしている本稿の考え方と合致しているといえる。

他方、上記判示に続けて「本件各取引がされた年において、本件各取引に係る為替差損益を『収入すべき金額』として認識することができる」と判示しているのであるが、このことが、所得の実現と収入の実現を混同させるという混乱を生じさせているように思われる。

というのも、最初に判示されたとおり、収入の原因となる権利とは外国通貨(B)を取得することができる権利であるとの説明からすると、収入金額は、新たに取得する外国通貨(B)の金額の円換算額になると思われるのに対して、ここでは、差額(外国通貨(B)の金額の円換算額−外国通貨(A)の金額の取得時の円換算額)として計算される為替差損益が収入金額となると判示しているからである。

このことが、「為替差損益を生じさせる『権利』が何であるか」といった議論が起こる原因となってしまっていると思われる。

ニ 委任契約における所得の実現時期

この事案においては、「本件各取引」は「本件投資一任契約…に基づき、本件外国銀行に対し、本件外国銀行の原告名義の口座において保有していた自己の資産の運用を一任していた」となっていることから、この「本件投資一任契約」という契約形態が所得の実現時期に影響を及ぼすのかという論点も考えられる。

もちろん、契約形態が所得の実現時期にどのような影響を与えるのかということは、最終的にはその契約に関する事実認定の問題になる。

それでも、一般論の範囲で、私法上、いかに解されるかについて知ることは有益であると考える。

少なくとも、「運用を一任」ということからすれば、委任契約であったと考えてよいであろう。

委任契約によって受任者に代理権が与えられていれば、本件についていえば、受任者は代理人として運用を行い、その効果は本人たる委任者に帰属することになるが、民法理論においては、委任契約があれば当然に代理が伴うとは言い切れないため、事案ごとに委任契約が代理を伴うか否かについて事実認定が必要となるのである。

ここで、その契約内容に関する事実関係が不明となった場合、受任者が行った行為の帰属については、「受任者が自己の名で買入れた物の所有権は、委任者に移転する意思表示がない限り、受任者に属する」と判示した大審院大正3年4月24日判決(大審院刑事判決録20輯615頁)及び「委任に際し委任者が買受代金にあてるための金銭を受任者に交付した場合などは、委任と同時に受任者から委任者に所有権移転の意思表示をあらかじめしたものと推定するのを相当とし、このような場合には、受任者が第三者との売買によって所有権を取得すると同時に、委任者は受任者より所有権を取得する」と判示した大審院大正4年10月16日判決(大審院民事判決録21輯1705頁)より、受任者が委任された行為を行う際に、代金が事前に交付されているか、受任者が立て替えたのかによって所有権の移転時期が変わることになる。

本件の場合、事前に運用のための資金が預金として拠出されているのは間違いないので、両当事者がともにこれ以上の立証ができないということになるのであれば、委任にかかる取引(他の外貨や金融資産の購入)が行われたと同時に所有権が委任者に移転していると推定されることになり、本件各取引の時点において、新たに取得した資産の所有権に基づいて収入金額が認識されることになる。

ホ 会計の影響

為替差損益について、外国通貨(B)の金額の円換算額を収入金額とし、外国通貨(A)の金額の取得時の円換算額を必要経費とするのか、為替差損益(=外国通貨(B)の金額の円換算額−外国通貨(A)の金額の取得時の円換算額)を収入金額とするのかは、会計学的な表現をするならば、総額主義と純額主義の問題である。

さらに、外貨両替においては、支出する資産も取得する資産もともに現預金であるために、仕訳段階ですでに差額以外は表示する必要がない。

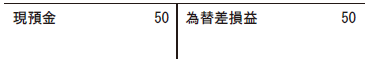

つまり、100円を1ドルに両替した時点では、外貨建取引の換算の結果、貸借ともに同額(100円)の現預金であることから、仕訳不要であり、この1ドルを150円になった時に円に両替したとしたら、必要な仕訳は以下のとおりとなる。

この仕訳は、1ドル=1ユーロ=150円の為替レートの時点で、1ドルを1ユーロに両替しても(現預金であることは同じであるため)同じ仕訳となる。

税務に携わる当事者の多くは、会計にも通じていることから、あくまでも筆者の想像であるが、外貨両替が行われた際に、無意識にこの仕訳をイメージしているのではないかと考えられる。実際、この仕訳を文章にすれば、「為替差損益を「収入すべき金額」として認識する」という表現になるであろう。

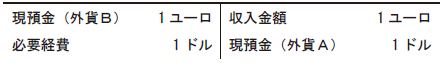

しかし、これは仕訳の理論である。もし、所得税法の規定に則った所得計算をあえて仕訳形式で記述するならば、以下のようになるであろう。

まず、所得税法36条(と同法37条)のみを適用する。

これに対して、同法57条の3をそれぞれの取引があった時点に対して適用する。

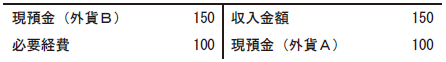

こうした段階を経て、所得金額が以下のとおり計算されることとなる。

所得=収入金額(150円=1ユーロ×150円/ユーロ)

−必要経費(100円=1ドル×100円/ドル)

=50円(為替差損益による雑所得)

こうして、最終的な所得金額は同額になるのであるが、会計における標準的な仕訳に影響を受けて、為替差損益が直接実現するという表現を行うことは、同法36条が規定する収入金額の実現という点で誤解を招く恐れがあると思われる。

(5)所得税法における為替差損益の認識(外国通貨の売買)の小括

外貨両替を行った際の為替差損益による雑所得の実現時期は、所得税法36条の要件を満たすことによって収入金額が生じることとなるタイミングであり、保有する(時価と簿価が当然には一致しない)外貨を支出して他の金銭(邦貨、外貨を問わない)を取得するときに、新たに取得する金銭についての権利(所有権等)が確定した時点であると考えることが適当である。

その際、収入金額については、純額主義を取るのではなく、同条を忠実に適用することになる総額主義によって新たに取得する金銭の金額(外貨の場合はその邦貨換算額)を収入金額とし、支出する外貨の金額の取得時の邦貨換算額を必要経費とするという解釈を明らかにすることによって、無用の誤解を生む恐れがなくなるものと考える。

また、複数回にわたり為替取引が行われた場合の外国通貨の取得費については、判例においても認められている総平均法に準ずる方法で計算することが最も適切であるといえるものの、外貨の取得費の計算方法についての法令が存在しないことは納税者に対して不親切であるので、理論的に最適な総平均法に準ずる方法で計算することを確認する法令改正が行われることが望まれる。

(6)為替差損益の認識(金銭債権)

イ 金銭債権

金銭債権はその額面金額の金銭を受け取る権利であるから、通常は額面金額の価値があると考えられる。

そして、邦貨建ての金銭債権の弁済を受けた場合、金銭を取得すると同時に同額の金銭債権が減少することとなるが、このことを所得税法の観点で捉えると、所得税法36条の規定からは、取得した金銭の金額分の収入金額が生じると思われるものの、他方で、同額の金銭債権の減少が当然に生じることから、純資産増加を生じない取引として、収入金額が生じないこととなる。

ロ 外貨建金銭債権

このような金銭債権であるが、これが外貨建である場合、外貨を所有していた場合と同様、邦貨換算した簿価と実際に取得する外貨の金額の邦貨換算額は当然に一致するものではないため、同法36条と同法57条の3の規定を適用して、実際に取得する外貨の金額の邦貨換算額を収入金額として計上する必要が生じ、同時に、邦貨換算した金銭債権の簿価が必要経費となり、その差額が為替差損益となるという点については、外貨両替の際の考え方と同様である。

ただし、金銭債権については、同法施行令167条の6第2項の規定をどこまで適用することができるかという論点が存在する。

同条については、国税庁の質疑応答事例において、「外貨の保有状態に実質的な変化がない外貨建預貯金の預入及び払出については、その都度これらを外貨建取引とすることにより為替差損益が認識されることは実情に即さないものであると考えられることから、所得税法第57条の3第1項《外資建取引の換算》でいう外貨建取引からは除かれることを明らかにした例示規定であると解されます」として、外貨預金を同一通貨のまま他の金融機関の外貨預金としたり、同一通貨の現金で引き出したりするような場合は、外貨建取引に該当しないという取扱いとなっている。

ここで、「外貨の保有状態に実質的な変化がない」とは、どこまでを含むのかという点については、議論のあるところである。

例えば、経済的な実態からして、預貯金と同様の経済的な性質を持つ、安全性と流動性が高いMMFやMRFなどは、外貨預金と同様に扱われる余地があるのではないかとする見解もある。

しかし、私法上の性質を考えた場合に、預貯金は、物の保管を委託する契約である寄託契約の一種とされている消費寄託契約であることから、「外貨の保有状態に実質的な変化がない」といえるのであって、外貨建債券やMMFやMRFのような外貨建債券投資信託を購入したような場合は、外貨現預金とは私法上の権利関係が異なることから、外貨建取引から除かれることはないと解釈することが相当であると考える。

もちろん、外貨建債券等でも何らかの範囲を定めて、預貯金と同様に外貨建取引から除く旨の規定を設けることが不合理とは思われないが、その場合は、何らかの規定の創設が必要であろう。

また、個人Aが個人Bに外貨現金を貸し付け、後日、弁済を受けた場合は、外貨建取引になるが、弁済期日を延長した場合、新たな貸付契約として外貨建取引とすべきなのかといった事例も考えられるところであるが、これについては、後述する金銭債務の場合と同様、単に弁済期の延長を行うような場合は、私法上、契約の更改(既存契約の終了と新契約の締結)ではなく、既存契約の条件変更と取り扱うことが一般的であることから、契約ごとに私法上の認定が必要であるものの、多くの場合、新契約という新たな資産の流入(=獲得)ではないため、そもそも、同法36条の規定する収入金額が実現していないと解されることになるであろう。

(7)為替差損益の認識(金銭債務)

イ 金銭債務

金銭債務については、その発生原因が、何らかの資産の取得や役務提供の対価の後払いのためであれ、借入金として金銭を取得したためであれ、その取得した経済的利益相当額が所得税法36条の規定から収入金額となるべきところを、その同額の金銭債務が発生することによって純資産増加が生じず、収入金額を計算する必要がなくなるという効果を持つものである。

次に、金銭債務が弁済されるということは、消極的な経済的価値の減少であり、同条の解釈として、「外部との関係において消極的な経済的価値が減少、消滅すること(例えば、債務の免除を受けること)も収入の一形体」と解されていることから、収入金額となると考えられる。

しかし、邦貨建金銭債務の邦貨による弁済の結果であれば、簿価と時価の変動があり得ない邦貨の支出と、時価と簿価が同額であるはずの金銭債務の減少が同額で生じることから、純資産増加が生じず収入金額を計算する必要がなくなる場合にあたると考えられる。

一方、外貨建金銭債務の減少の場合、外貨建金銭債務も、弁済に用いる外貨についても、邦貨換算した簿価と邦貨換算した時価が当然には一致しないことから、減少した外貨建金銭債務の簿価相当額の収入金額が生じ、弁済に用いた外貨の簿価相当額が必要経費となり、その差額が為替差損益として雑所得となる。

ロ 金銭債務の条件変更

ただし、金銭債権と同様に、金銭債務をその弁済期にそのままの金額で弁済期日を延長するような借り換えを行った場合、新たな借り入れとして外貨建取引となるかという点について検討が必要である。

これについては、国税不服審判所裁決平成28年8月8日(裁決事例集104集104頁)において、「借換えの前後における外貨建借入金の内容に実質的な変化がない場合には、その際に計算される為替差損益は単に評価上のものにすぎないと考えられるから、当該為替差損益は所得として実現しておらず、課税の対象となる収入として認識しないこととなる」と、示されており、借入契約に実質的な変化があるかという観点での検討が必要となる。

これは、契約が更改され、旧契約が消滅して新契約が締結されたのか、それとも、契約に同一性があるのかという私法上の認定の問題であると思われるが、これに関しては、判例においても、かなりの条件変更を行ったとしても、旧契約が消滅するような更改となることは、ほとんどないと考えられている。

よって、契約ごとに私法上の認定が必要であるものの、収入金額を生じる旧契約(金銭債務)の消滅が起こることはほとんどないことから、多くの場合、外貨建取引の換算以前に、収入金額が実現していないと解されることになるであろう。

(8)為替差損益の認識(金銭債権債務)の小括

外貨建金銭債権の弁済においては、実際に取得する外貨の金額の邦貨換算額が収入金額となり、外貨建金銭債務の弁済においては、減少した外貨建金銭債務の簿価相当額が収入金額となることから、対応する必要経費との差額が為替差損益となるという点については、外貨両替の際の考え方と同様である。

次に、所得税法施行令167条の6第2項の規定の効果が及ぶ範囲に関しては、消費寄託契約に限らず、他の寄託契約の場合も、「外貨の保有状態に実質的な変化がない」といえることから、同項の規定の効果が及ぶものと考えられるのに対し、外貨建債券や外貨建債券投資信託などは、外貨現預金とは私法上の権利関係が異なることから、外貨建取引から除かれることはなく、為替換算を行う必要が生じる。

そして、外貨建金銭債権債務に関して、弁済期日の変更等の条件変更が行われた場合に為替差損益を認識する必要があるかという点に関しては、私法上、かなりの条件変更を行ったとしても、旧契約が消滅するような更改となることは、ほとんどないと考えられていることから、契約ごとに私法上の認定が必要であるものの、多くの場合、収入金額を生じる原因となる新契約(金銭債権)の発生や旧契約(金銭債務)の消滅が起こらないため、外貨建取引の換算以前に、収入金額が実現していないと解されることになるであろう。

3 結論

外貨両替を行ったり、外貨建金銭債権の弁済を受けたりした際の為替差損益による雑所得の実現時期は、所得税法36条の要件を満たすことによって収入金額が生じることとなるタイミングであり、保有する外貨を支出(金銭債権の場合は金銭債権が減少)して他の金銭(邦貨、外貨を問わない)を取得する場合であれば、新たに取得する金銭についての権利(所有権等)が確定した時点であると考えることが適当である。

また、外貨建金銭債務の弁済においては、減少した外貨建金銭債務の簿価相当額が収入金額となることから、対応する必要経費との差額が為替差損益となるという点については、外貨両替の際の考え方と同様である。

次に、同法施行令167条の6第2項の規定の効果が及ぶ範囲に関しては、消費寄託契約に限らず、他の寄託契約の場合も、「外貨の保有状態に実質的な変化がない」といえることから、同項の規定の効果が及ぶものと考えられるのに対し、外貨建債券や外貨建債券投資信託などは、外貨現預金とは私法上の権利関係が異なることから、外貨建取引から除かれることはなく、為替換算を行う必要が生じる。

そして、外貨建金銭債権債務に関して、弁済期日の変更等の条件変更が行われた場合に為替差損益を認識する必要があるかという点に関しては、私法上、かなりの条件変更を行ったとしても、旧契約が消滅するような更改となることは、ほとんどないと考えられていることから、契約ごとに私法上の認定が必要であるものの、多くの場合、収入金額を生じさせる原因となる新契約(金銭債権)の発生や旧契約(金銭債務)の消滅が起こらないため、外貨建取引の換算以前に、収入金額が実現していないと解されることになるであろう。

最後に、収入金額の実現と計上については、純額主義を取るのではなく、所得税法36条を忠実に適用することになる総額主義によって新たに取得する金銭の金額(外貨の場合はその邦貨換算額)を収入金額とし、支出する外貨の取得費(取得時の邦貨換算額)を必要経費とするという解釈を明らかにすることによって、無用の誤解を生む恐れがなくなるものと考える。

また、複数回にわたり為替取引が行われた場合の外国通貨の取得費については、判例においても認められている総平均法に準ずる方法で計算することが最も適切であるといえるものの、外貨の取得費の計算方法についての法令が存在しないことは納税者に対して不親切であるので、理論的に最適な総平均法に準ずる方法で計算することを確認する(もしくは一定の要件に当てはまる場合に総平均法を選択可能とする)法令改正が行われることが望まれる。

目次

| 項目 | ページ |

|---|---|

| はじめに | 127 |

| 第1章 現行制度の概要 | 128 |

| 第1節 為替差損益の概要 | 128 |

| 1 所得税法における為替差損益 | 128 |

| 2 企業会計及び法人税法における取り扱いとの比較 | 130 |

| 第2節 所得の実現 | 134 |

| 1 所得税法における所得の意義 | 134 |

| 2 未実現の利得と所得の実現 | 136 |

| 3 所得税法36条 | 139 |

| 第2章 所得税法における為替差損益の認識 | 142 |

| 第1節 外国通貨の売買 | 142 |

| 1 外国通貨の売買 | 142 |

| 2 東京地裁令和4年8月31日判決 | 151 |

| 3 小括 | 158 |

| 第2節 為替差損益の認識(金銭債権債務) | 158 |

| 1 金銭債権 | 159 |

| 2 金銭債務 | 162 |

| 3 小括 | 164 |

| おわりに | 166 |

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。