3 戦後復興と国税庁の創設

昭和20(1945)年8月、長い戦争に終戦という区切りがつきました。しかし、財政的には戦争中と同等かそれ以上の課題が山積していました。

喫緊の問題として、戦時中の軍需産業への支払いや戦時災害保険金などの膨大な債務である「戦時補償」をどのように処理するかが挙げられました。この戦時補償に対して、昭和21(1946)年に1回限りの臨時税として戦時補償特別税と財産税が創設されました。同年11月には、新しい憲法である日本国憲法が公布され、国民の三大義務の一つとして引き続き、納税義務が規定されました。

新憲法の公布に伴って行われた昭和22(1947)年の税制改正では、様々な変更が行われました。この改正の中心となったのが所得税法の改正で、従来の賦課課税制度から納税者が自主的に納税する申告納税制度に改められました。

このような大きな変化の中、大蔵省主税局は徴税の指導監督を直接行うようになり、管理部、査察部の設置など組織を拡充させていきました。しかし、申告納税制度を支え、全国統一的な税務行政を推進していくことを、主税局の組織改革などで対応するには限界がありました。

こうしたことを背景として、昭和24(1949)年6月1日、国税庁が大蔵省の外局として発足しました。国税庁の発足は、税務執行に関する組織を主税局から分離して、国税庁の下に国税局、税務署という現在の一元的な税務行政機構が、確立されることになりました。

戦後の税務行政の混乱を収拾するため、租税収入の確保のみに専念せず、法の適正な執行を第一義に、納税者と税務署の相互信頼に基づく民主的な税務行政の確立が目標とされました。

国税庁開庁に際し、GHQ歳入課長のハロルド・モス氏は「正直者には、尊敬の的、悪徳者に畏怖の的」というスローガンを送りました。

この時期の税務署を悩ませた問題として特筆されるのが、密造酒の氾濫でした。全国各地で大規模な密造酒摘発と、密造防止のキャンペーンが行われ、長い間税務署の重要な業務となりました。

戦後の税

(画像をクリックすると拡大します。) |

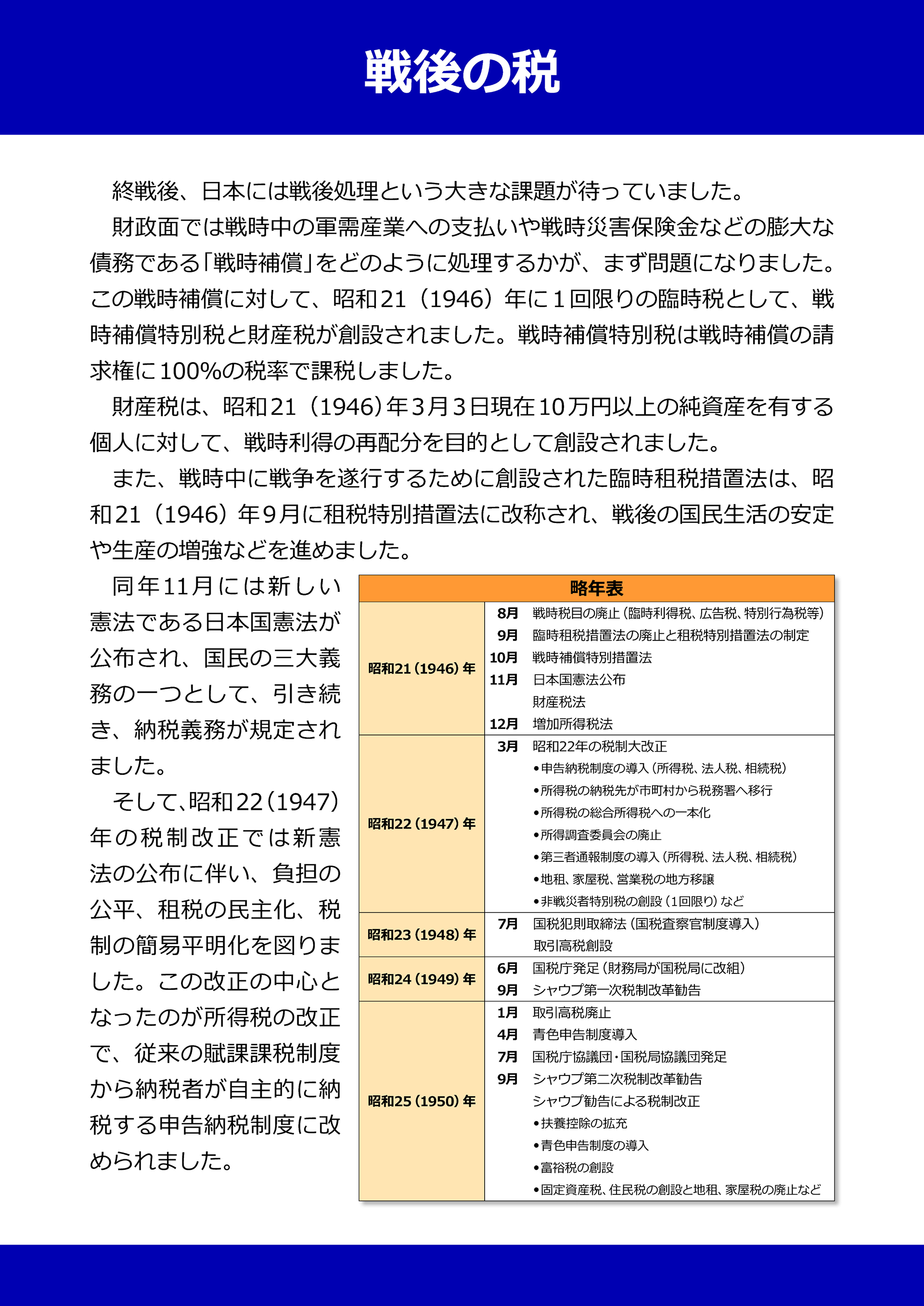

租税完納を呼び掛けるチラシ

昭和23-24(1948-1949)年頃

(画像をクリックすると拡大します。) |

(久米 幹男 氏 寄贈)

更正決定された税の速やかな納税を呼び掛けるチラシです。

昭和22(1947)年の申告納税制度導入に伴う税制改正により、税務行政に大きな混乱が生じました。戦後の“ハイパーインフレ”とも呼ばれるほどの急激なインフレーションの影響で、所得税納税者数が倍増したうえ、過少申告をする者が後を絶ちませんでした。その結果、昭和23(1948)年分の納税者の約70%が更正・決定処分を受けました。

当時「インフレは最悪の租税」と考えられ、解消するためにも租税完納が重要とされていました。

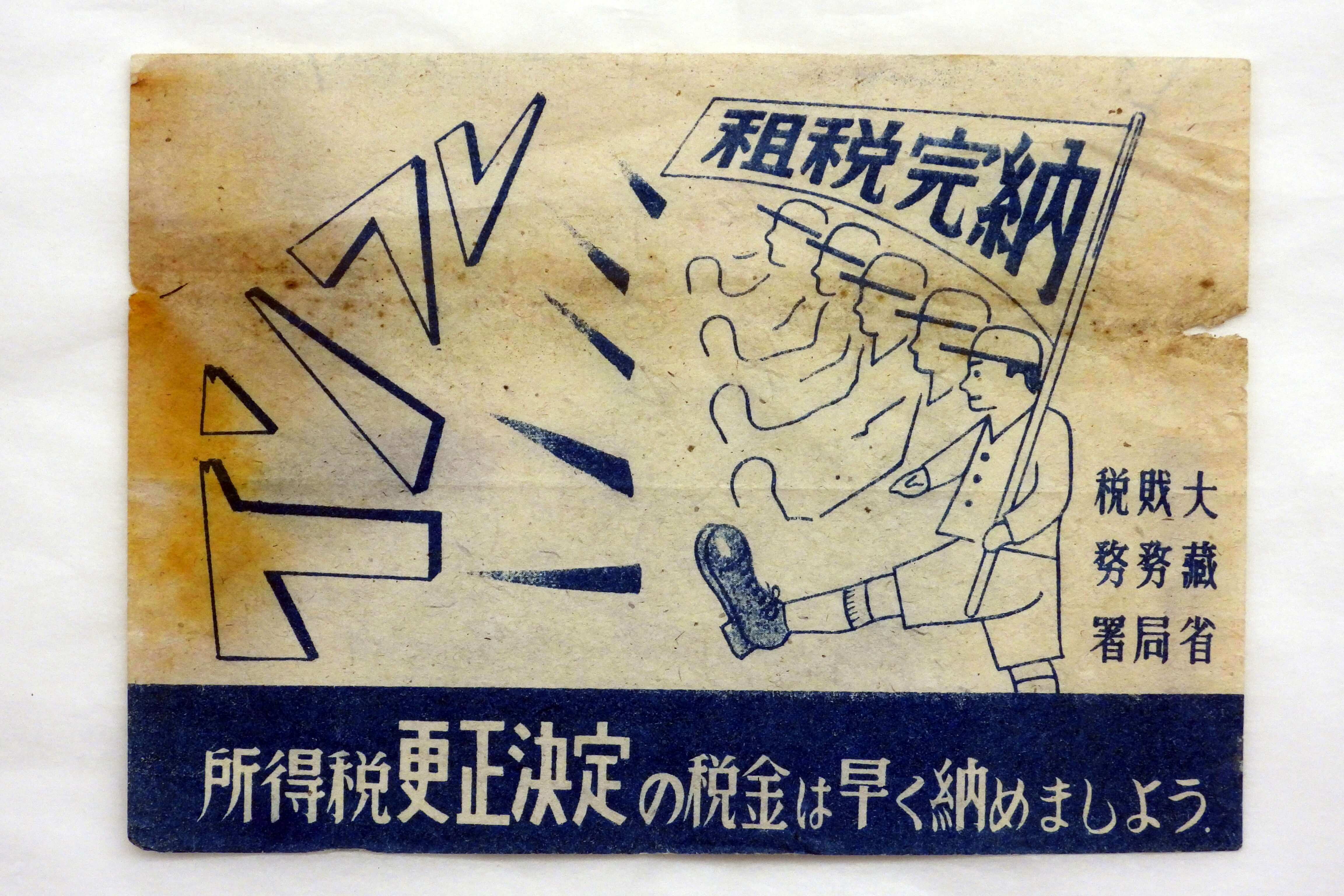

納税袋

昭和26(1951)年頃

(画像をクリックすると拡大します。) |

(久米 幹男 氏 寄贈)

戦後に製作された納税袋です。先に紹介した納税令書入れと用途は同じですが、こちらは紙でできています。「立ち直る国も郷土も税一つ」というスローガンが印象的です。

袋に記載された「納税組合」は、戦前に多く組織された納税補助団体で、昭和18(1943)年の納税施設法で法的な根拠が与えられました。同法は戦後の昭和22(1947)年に廃止され、町内会等を中心とした納税組合は解散され、一部が任意団体として残っている状況でした。その後、昭和26(1951)年の納税貯蓄組合法により、納税貯蓄組合が各地で組織されるようになりました。

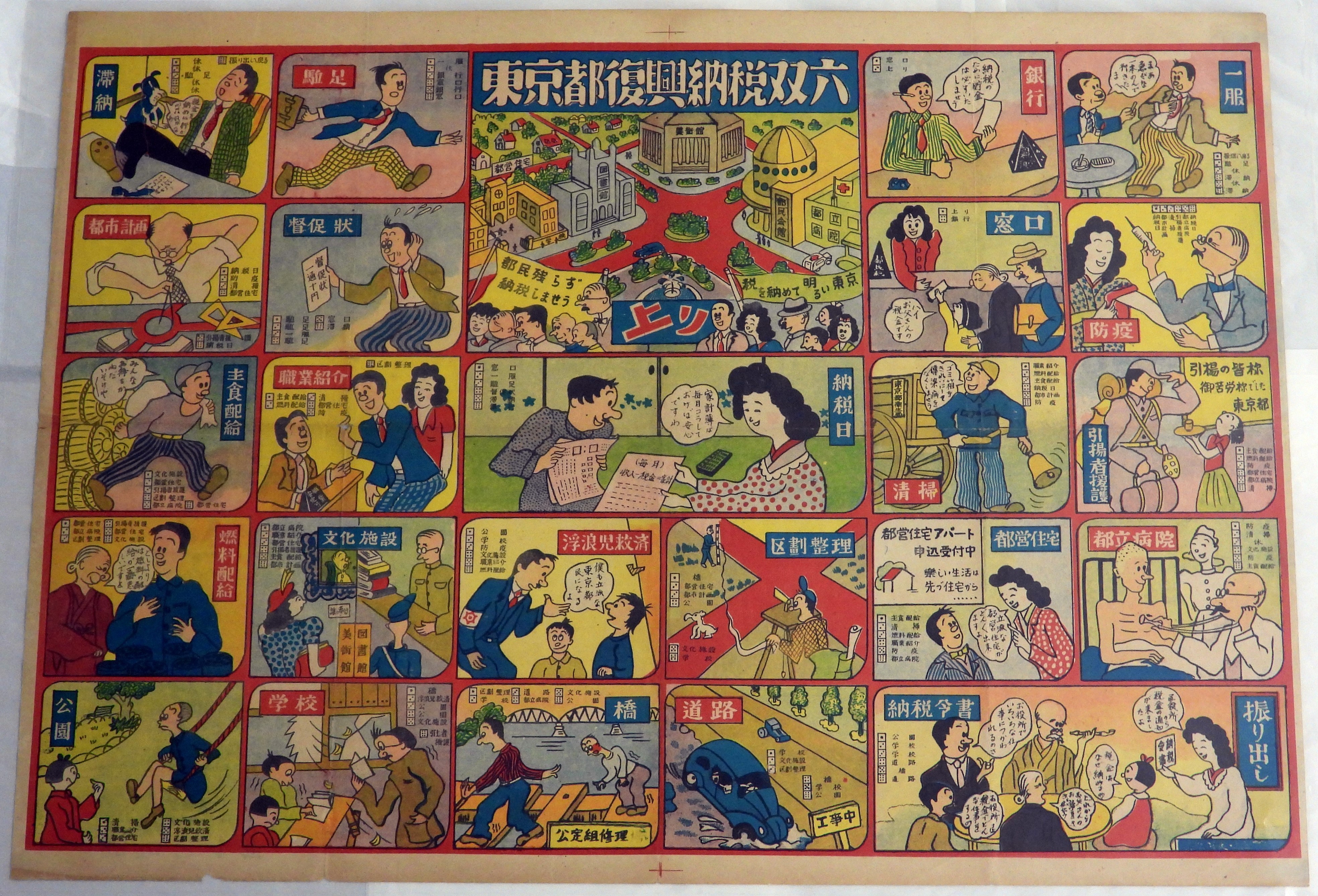

東京都復興納税双六

昭和24(1949)年

(画像をクリックすると拡大します。) |

(大村 倫枝 氏 寄贈)

東京都が昭和24(1949)年に作成した双六です。道路整備や都市計画といった、現在も行われている業務の他に、主食配給や引揚者擁護といった、戦後ならではの復興業務を見ることができます。

この双六は、一般的な双六とは違い、決められたルートを進むのではなく、サイコロの出た目に合わせたマスへと移動させる形式でした。

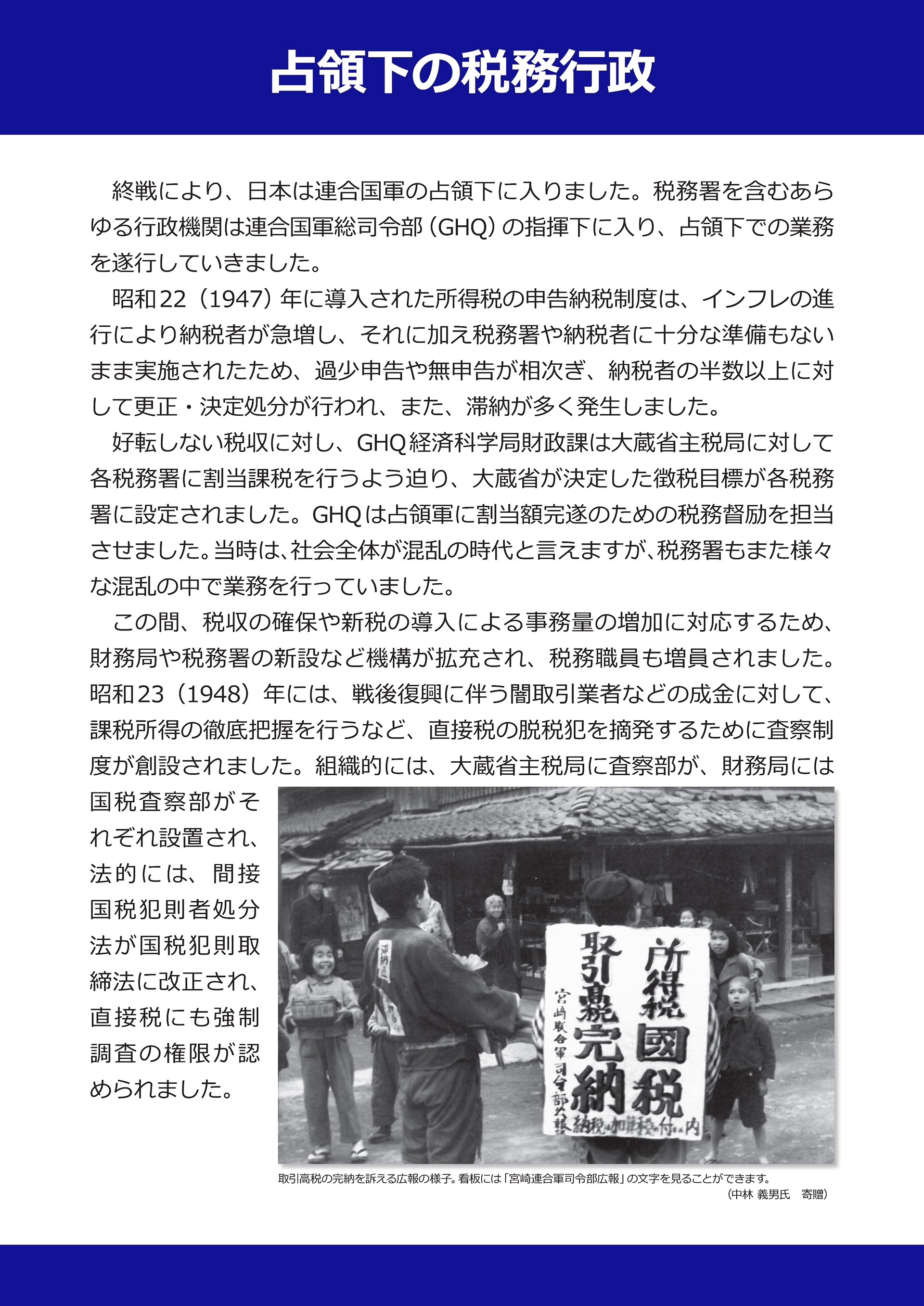

占領下の税務行政

(画像をクリックすると拡大します。) |

横浜南税務署の写真

昭和24(1949)年

(画像をクリックすると拡大します。) |

磯子税務署が、横浜市南区真金町に移転し、横浜南税務署と名称変更された際の集合写真です。

当時の税務職員たちの背後にある門標は、日本語と英語が併記されたものになっております。戦後の占領下の税務署ではこのような日本語・英語併記の門標が掲げられ、連合国軍の兵士に分かるようになっていました。

戦後の密造酒問題と税務署

(画像をクリックすると拡大します。) |

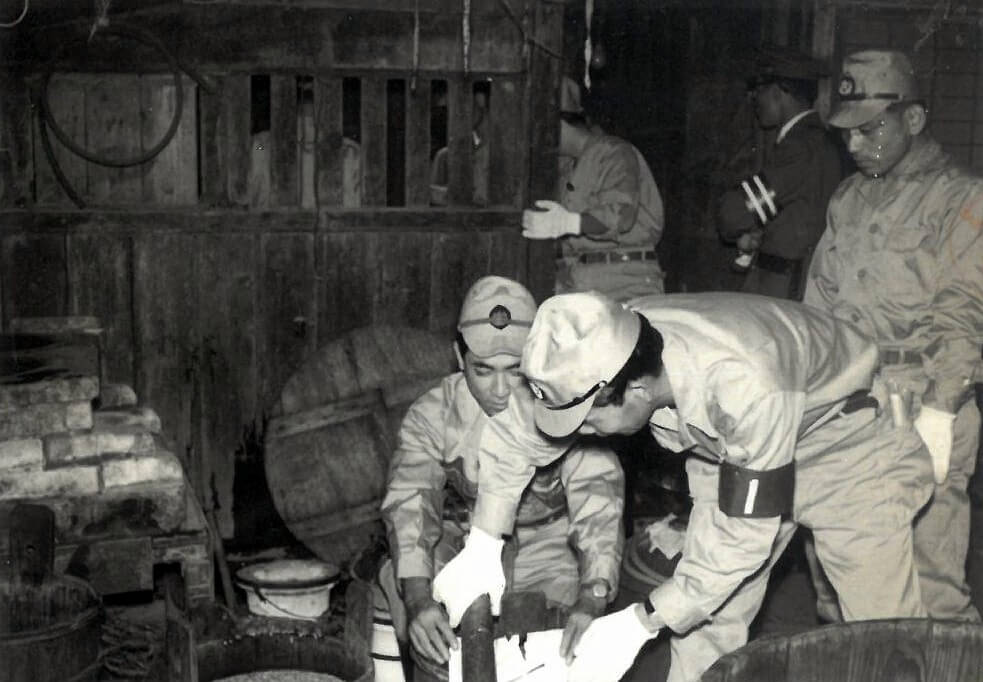

密造酒の取締り風景

昭和戦後期

密造酒の取締り風景を写した写真です。

密造酒は、戦後の混乱期に大量に製造され、社会問題となっていました。

この頃の密造酒製造は大規模化しており、税務職員の取締りに対しても激しい抵抗をすることがよくありました。

そのため、税務署も複数の税務署や警察と協力して、十分な準備のもと取締りを行っていました。それでも毎年数十人を超える公務傷害が発生しており、密造酒取締りは危険と隣り合わせの業務でした。

また、密造酒は地形や物陰を利用して、巧妙に偽装されており、時には地雷探知機を用いて地中の密造酒を捜索することもありました。

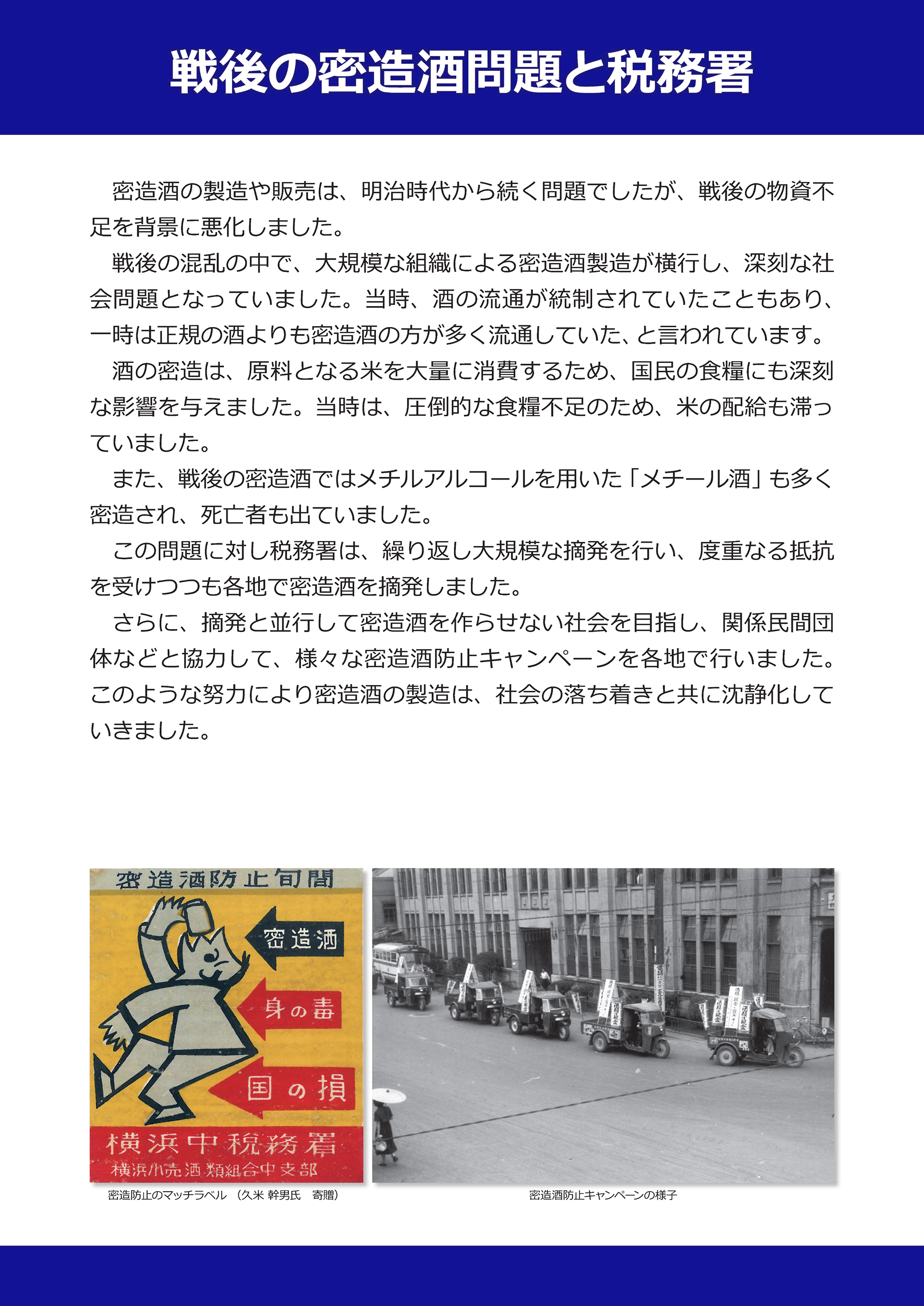

密造酒防止キャンペーンの様子

昭和戦後期

密造酒防止の活動では、ポスターの掲示などに加えて、街頭での広報も積極的に行われていました。

写真のように、密造酒防止の横断幕を付けたトラックやバスなどを走らせての広報活動は、この時期に各地の税務署で見られた光景です。税務職員や関係団体の手によって飾り付けられた自動車には、それぞれの工夫が見て取れます。

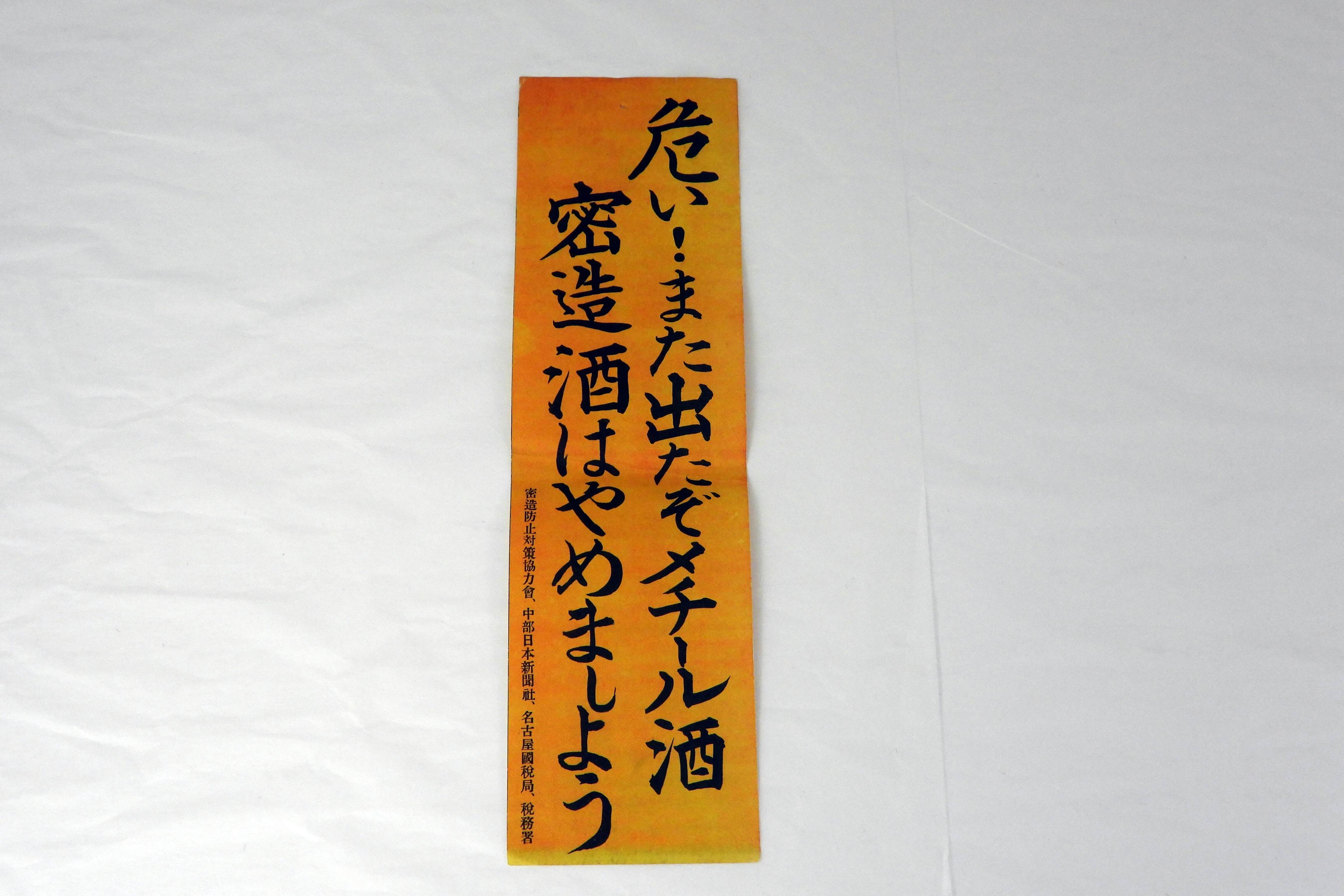

密造酒防止のビラ

昭和25(1950)年

(静岡県卸酒販組合 寄贈)

密造酒の取締りと並行して、税務署や酒造組合などが中心となって、密造酒防止の活動も盛んに行われました。戦後、人体に有害なメチルアルコールを用いたメチール酒が、闇市などで売られ死亡者も出ていました。

このビラは、名古屋国税局をはじめとする複数の団体の連名で作成されており、様々な団体が協力して密造酒防止のキャンペーンを行っていたことが分かります。当時、社会問題となっていた密造酒に対して、ポスターをはじめとして映画や幻灯機など様々な媒体を使って、密造酒の撲滅を訴えました。

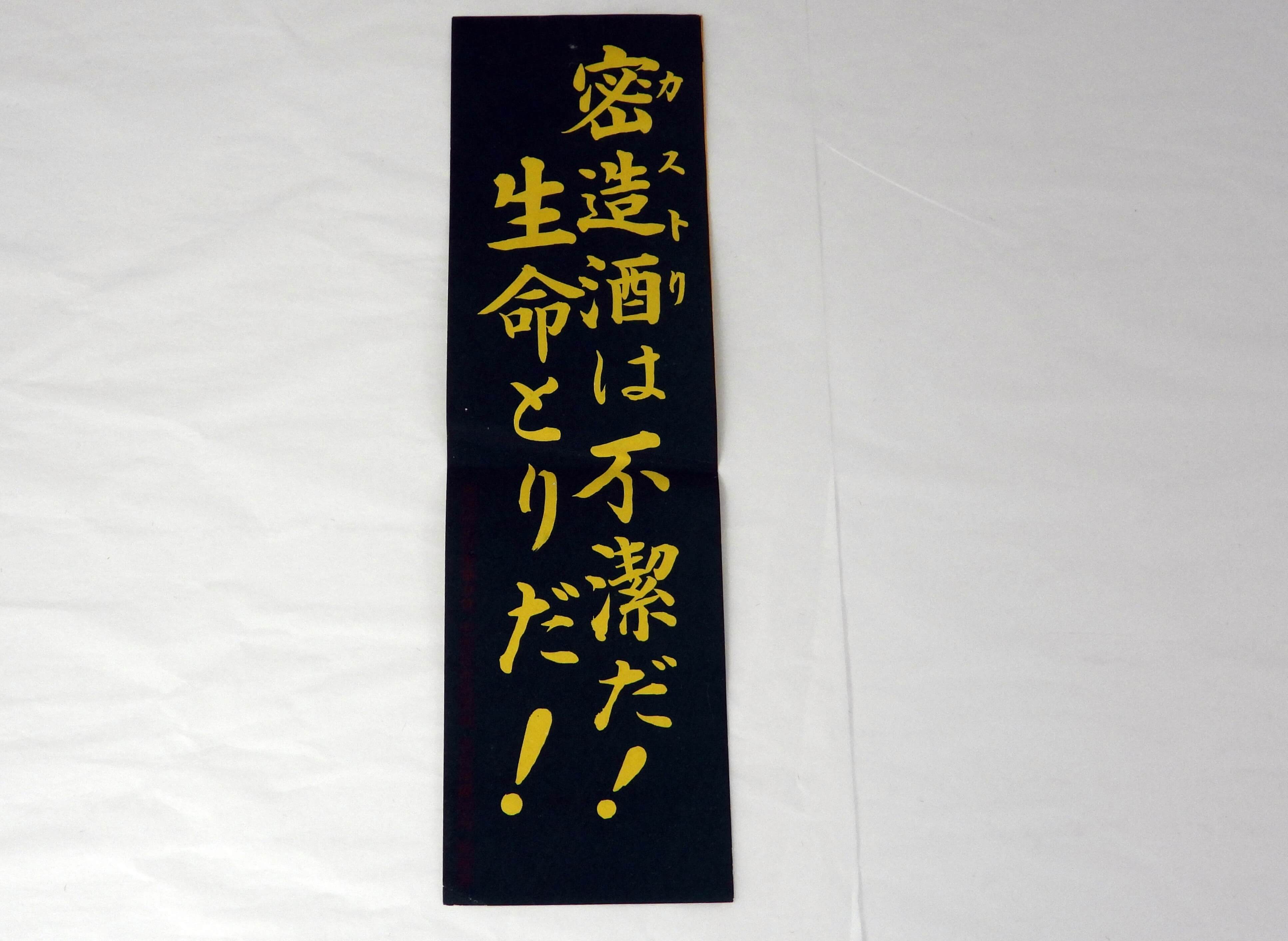

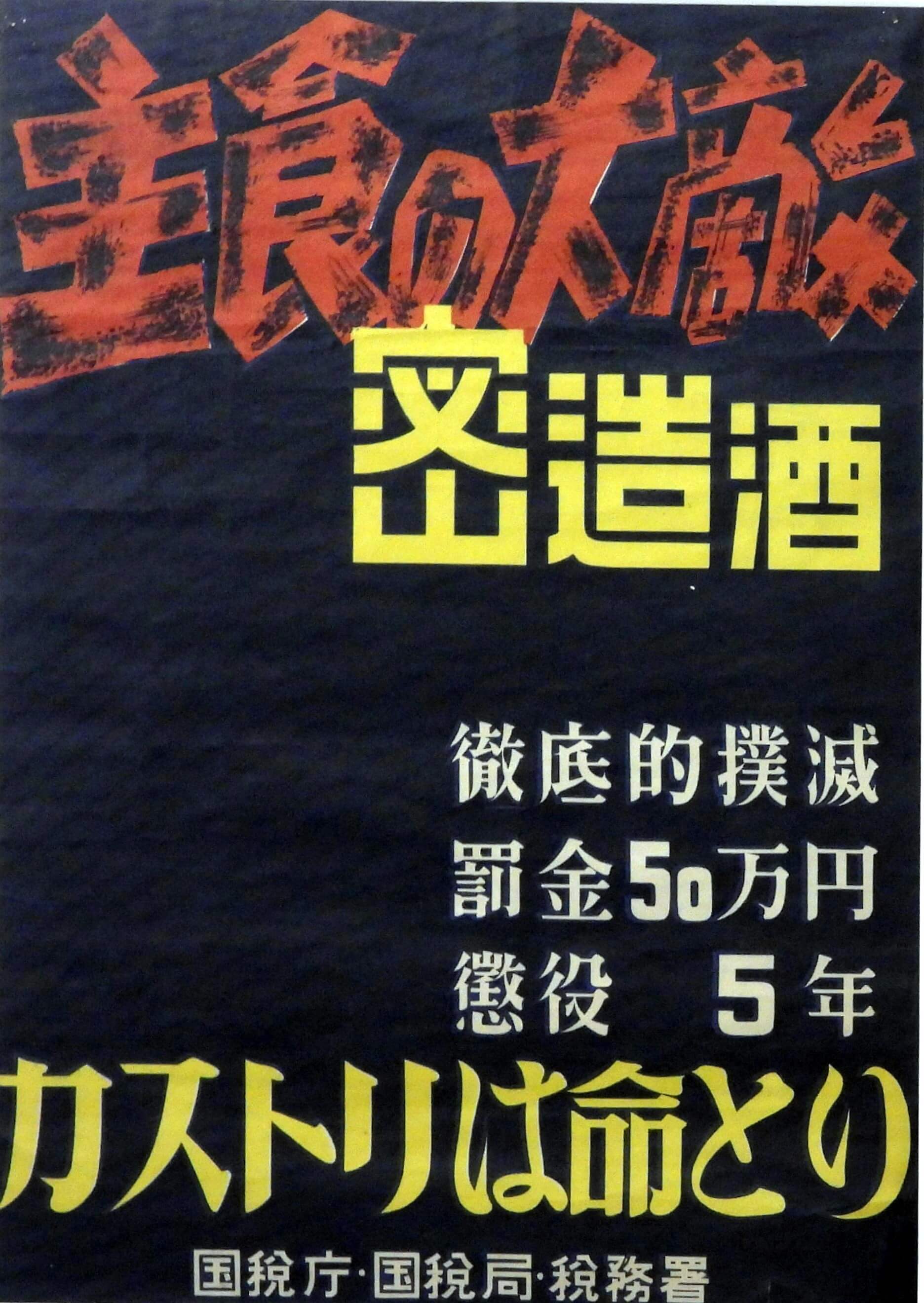

密造酒防止ポスター

昭和24(1949)年頃

(株式会社サドヤ 寄贈)

戦後に発行された密造酒防止のポスターです。

日本人の主食である米を大量に消費して生産される密造酒は、戦後の食糧難をより深刻化させていました。

当時はまだ酒の流通も制限されていた時代であり、一時期は、密造酒の方が正規の酒よりも多く流通していたとも言われています。

このような背景から脱税のみならず、食糧難の一因となった密造酒が社会問題となっていました。

そのため、当時のポスターでは、正規品の酒を買うことなどを啓蒙するものが多く作られました。

国税庁開庁式でのハロルド・モス氏のあいさつ(「国税庁報」第2号より)

昭和24(1949)年

昭和24(1949)年6月10日に行われた国税庁の開庁式でGHQの歳入課長であったハロルド・モス氏のあいさつを紹介した国税庁の部内報です。

この開庁式で、モス氏が残した「正直者には、尊敬の的、悪徳者には畏怖の的」というスローガンは、同氏を代表する有名な言葉として知られています。

また、右の史料は、国税庁の門標です。

雑誌『税の声』

昭和24(1949)年

(長島 保 氏 寄贈)

NHKのラジオ番組「私たちの言葉」に寄せられた投書から、税に関する不平や不満等を選び、国税庁の回答を付けて刊行したものです。

同番組では、最も多い投書内容は税関係で、苦情相談所開設の趣旨に則り、放送で取り上げられなかった投書にも回答しています。

こうした税に関する不満や税務署職員に対する苦情を受け付けるために、苦情相談所や協議団といった組織が、戦後に創設されました。

協議団は、後に国税不服審判所となりました。

目次

はじめに

- 1 昭和の始まりと税務署

- 2 戦時下の税務署

- 3 戦後復興と国税庁の創設