2 戦時下の税務署

昭和12(1937)年の盧溝橋事件によって日中戦争が始まると、社会は戦時体制へと本格的に移行しました。

戦費調達と消費抑制のため、昭和12(1937)年の北支事件特別税法、昭和13(1938)年の支那事変特別税法と毎年のように増税が行われ、新税が次々に作られました。新しい税法や特別法の制定は税制を複雑化させていきました。

組織の改編も進められ、昭和16(1941)年7月には税務監督局は財務局に改組されました。この改組により内国税に関する事務の監督、会社経理統制令の施行、国有財産に関する事務、預金部資金の運用及び経理が財務局の担当となりました。

その後、日米開戦を受けて軍事費を中心に、戦時財政は飛躍的に肥大化し、その基礎を固めるために幾度も増税が行われました。この膨大な税額をいかにして徴収するのかが、この時期の税務行政上最大の問題となりました。

特に納税者が増大した大都市では、税務署数を増やして徴収体制を緻密にする必要に迫られました。このため昭和16(1941)年から昭和18(1943)年の間に10の税務署が増設され、財務局も新潟財務局と松山財務局が新設されました。

また、税務署だけでなく、民間の納税団体にもより徴税を協力してもらうべく、昭和18(1943)年に納税施設法が創設され、町内会や職業団体などが徴税補助団体となりました。

そして、戦争前から慢性的に続いていた人員の不足に対応するため、大蔵省は新規の職員採用を積極的に行い、職員の教育を目的とした税務講習所を大蔵省内に開設しました。この税務講習所が今日の税務大学校の前身となりました。

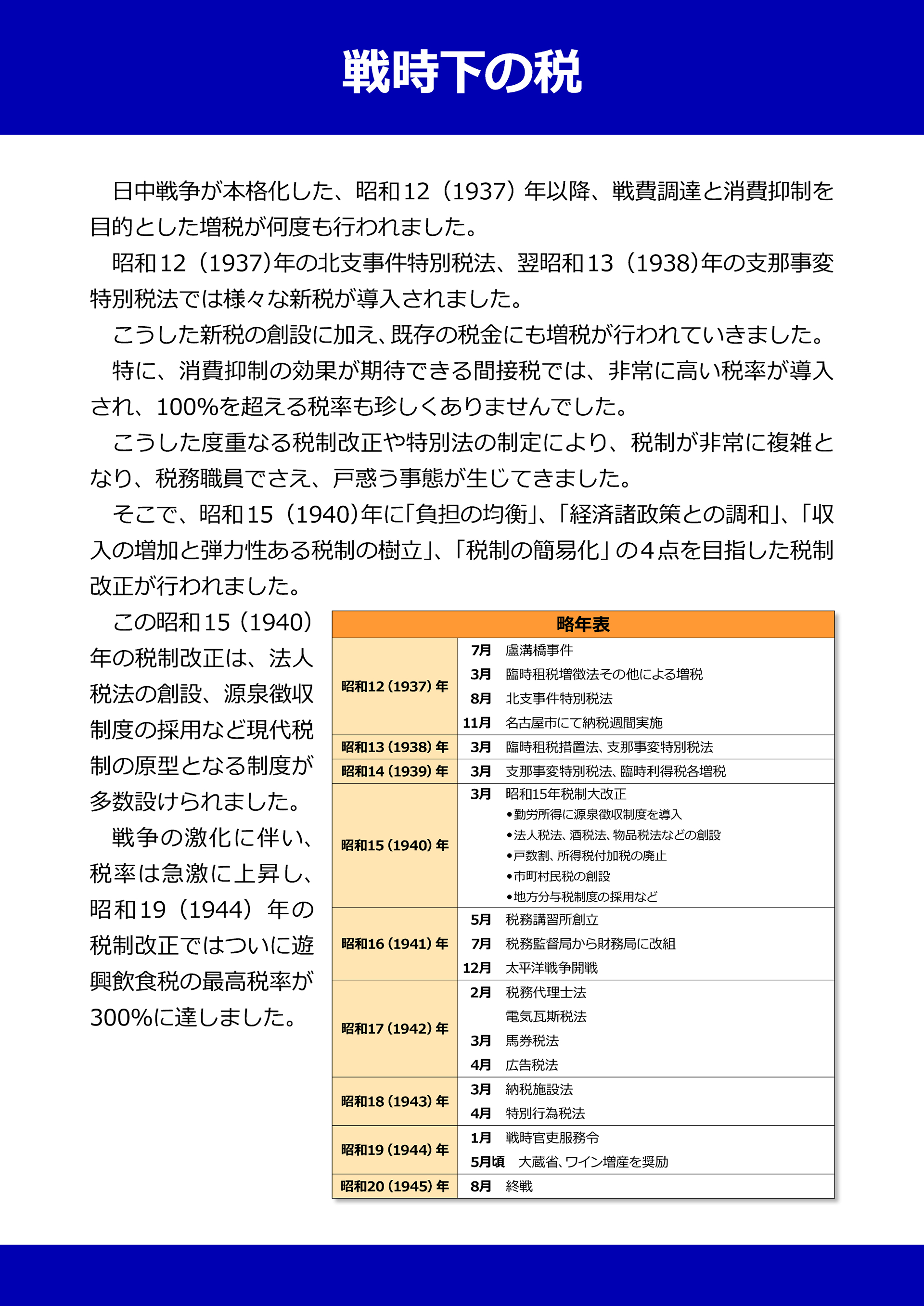

戦時下の税

(画像をクリックすると拡大します。) |

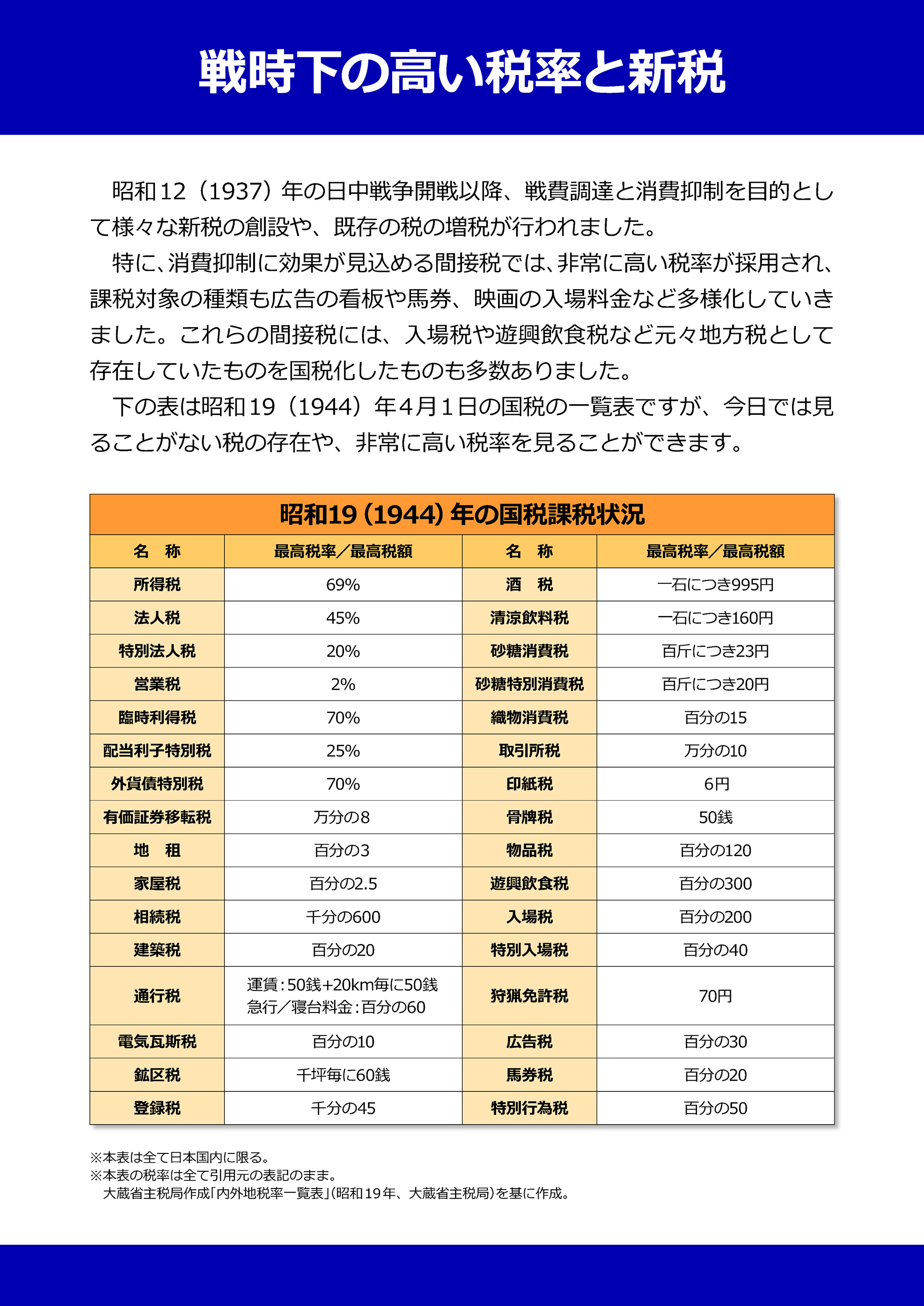

戦時下の高い税率と新税

(画像をクリックすると拡大します。) |

税務講習所大臣賞の時計と写真

昭和17(1942)年

(画像をクリックすると拡大します。) |

(田中 嘉男 氏 寄贈)

(篠 央 氏 寄贈)

税務講習所第一期生が受賞した大臣賞の銀時計です。税務講習所は昭和16(1941)年5月に大蔵省内に設置されました。一年間の研修を経て、成績優秀な修了者にこのような銀時計が記念品として贈呈されました。

また、写真は税務講習所第一期生から寄贈されたアルバムに残されていた税務講習所の授業風景や生活風景の写真です。

税務講習所は、戦後、何度かの組織改編を経て税務大学校となりました。

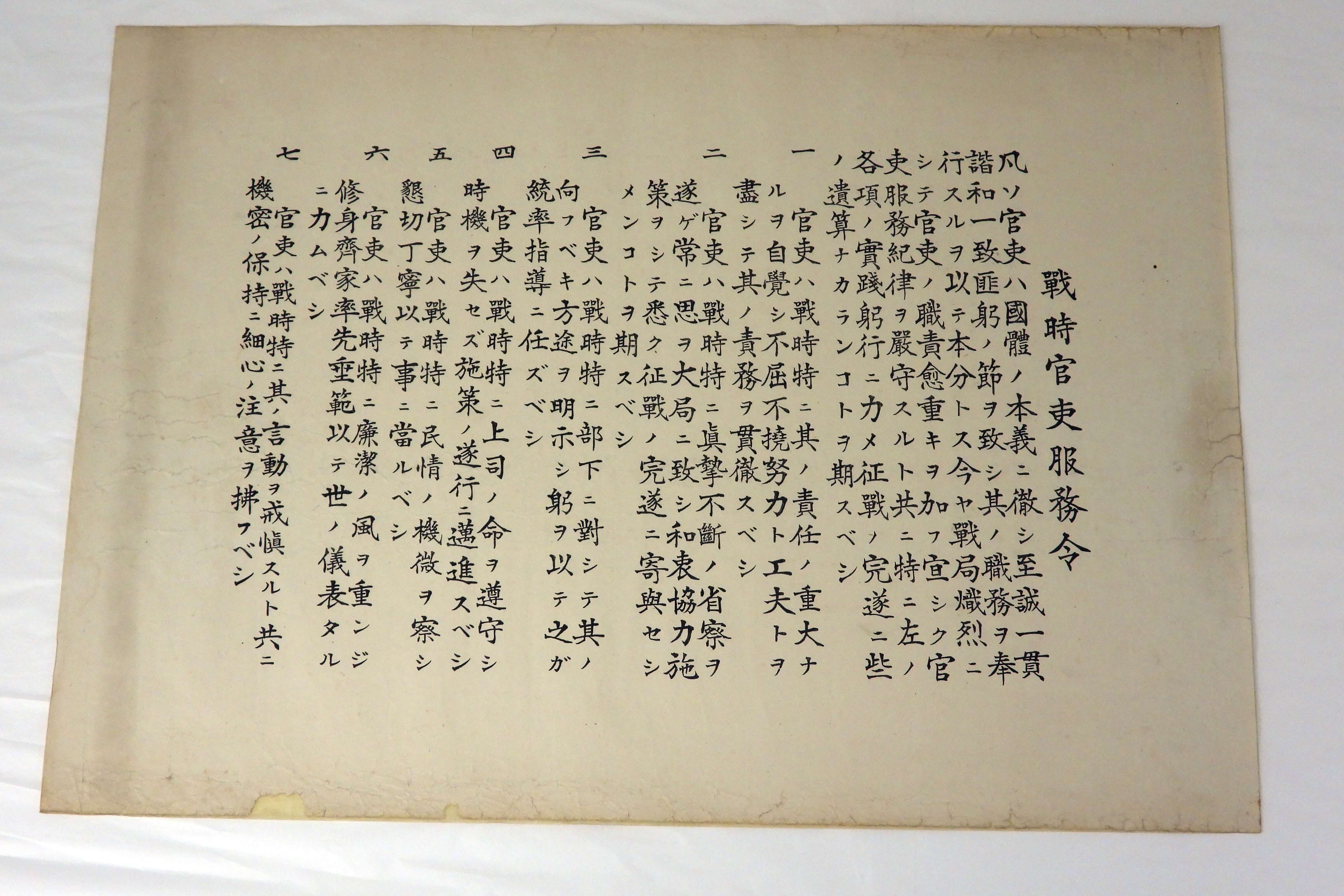

戦時官吏服務令

昭和19(1944)年

(画像をクリックすると拡大します。) |

戦時官吏服務令は、昭和19(1944)年1月4日に発せられた勅令です。官吏の服務規律が箇条書きされ、より一層の職務への邁進や機密保持への注意などが命じられていました。

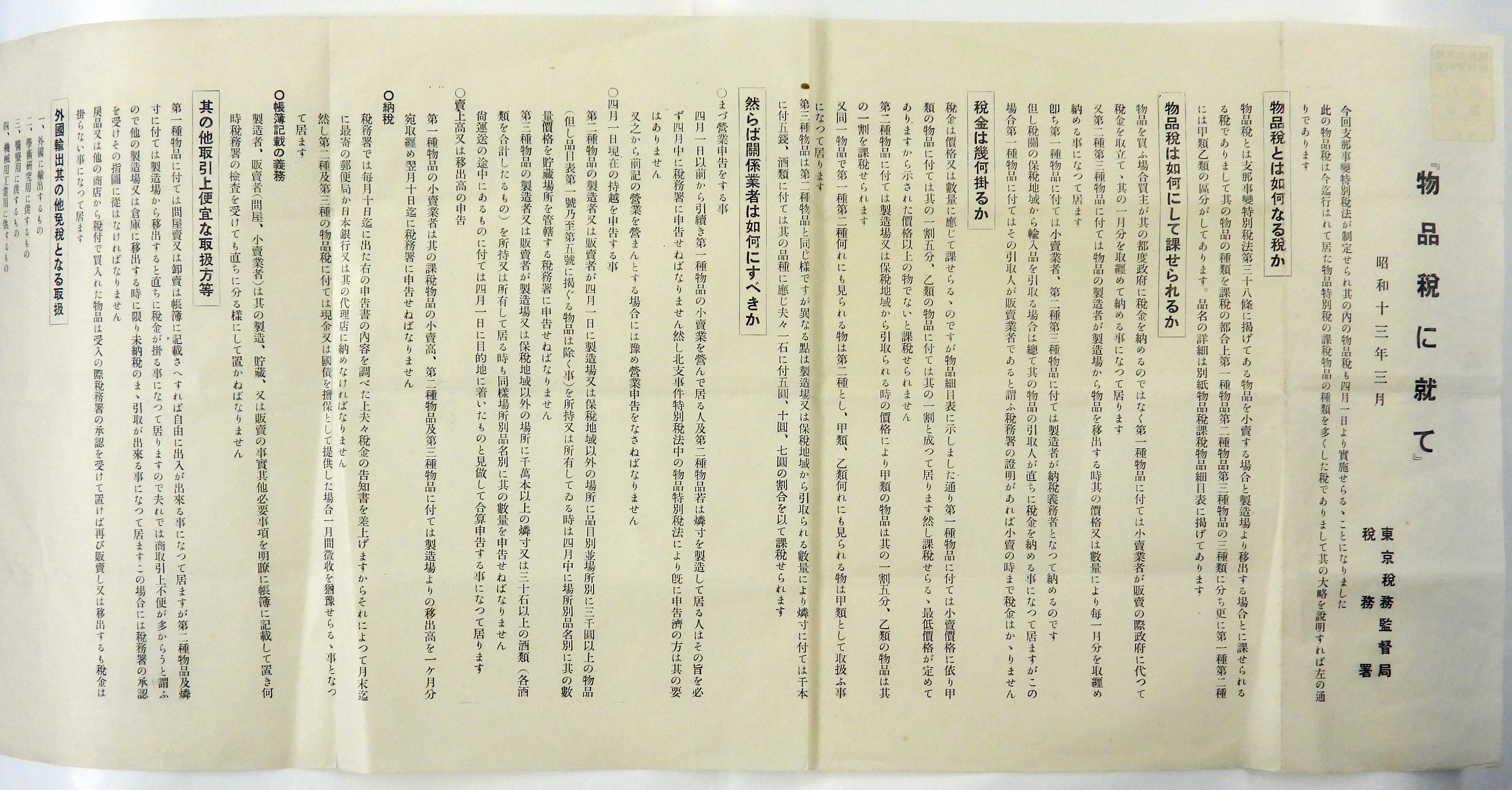

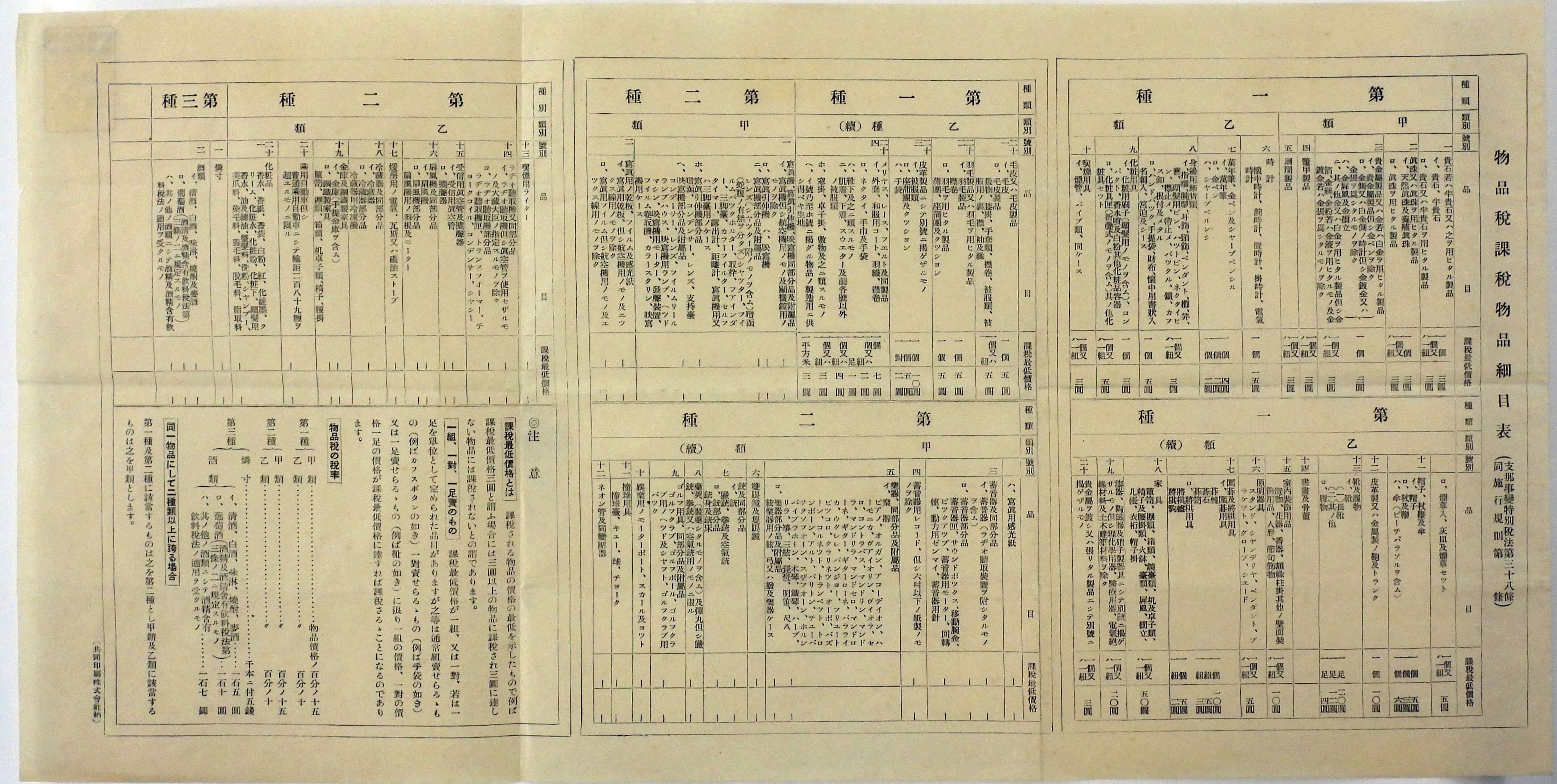

物品税に就て

昭和13(1938)年

(蓼沼 堅壽 氏 寄贈)

物品税は、宝石や自動車など奢侈的であるとされたものに課税された税金でした。物品税は、昭和12(1937)年に北支事件特別税の一税目として創設されました(当初は「物品特別税」という名称)。北支事件特別税は、同年に始まった日中戦争の戦費調達を目的として創設されました。翌昭和13(1938) の支那事変特別税法で課税範囲が拡大され、昭和15(1940)年に物品税法が創設されて独立した税となりました。戦時中には割り箸などにも課税され、税率も高く設定されました。

右の史料は、昭和13(1938)年の物品税課税物品細目表です。

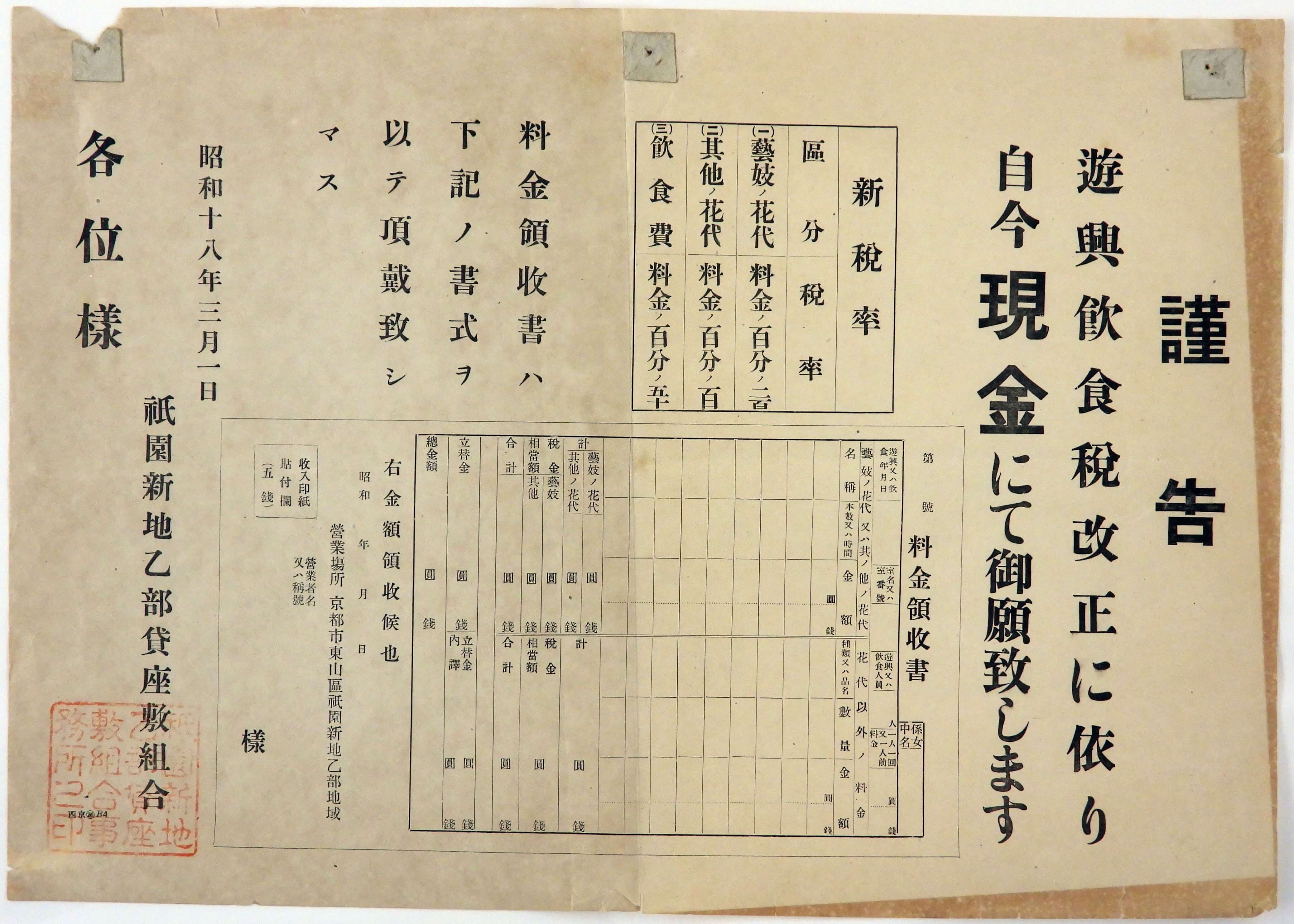

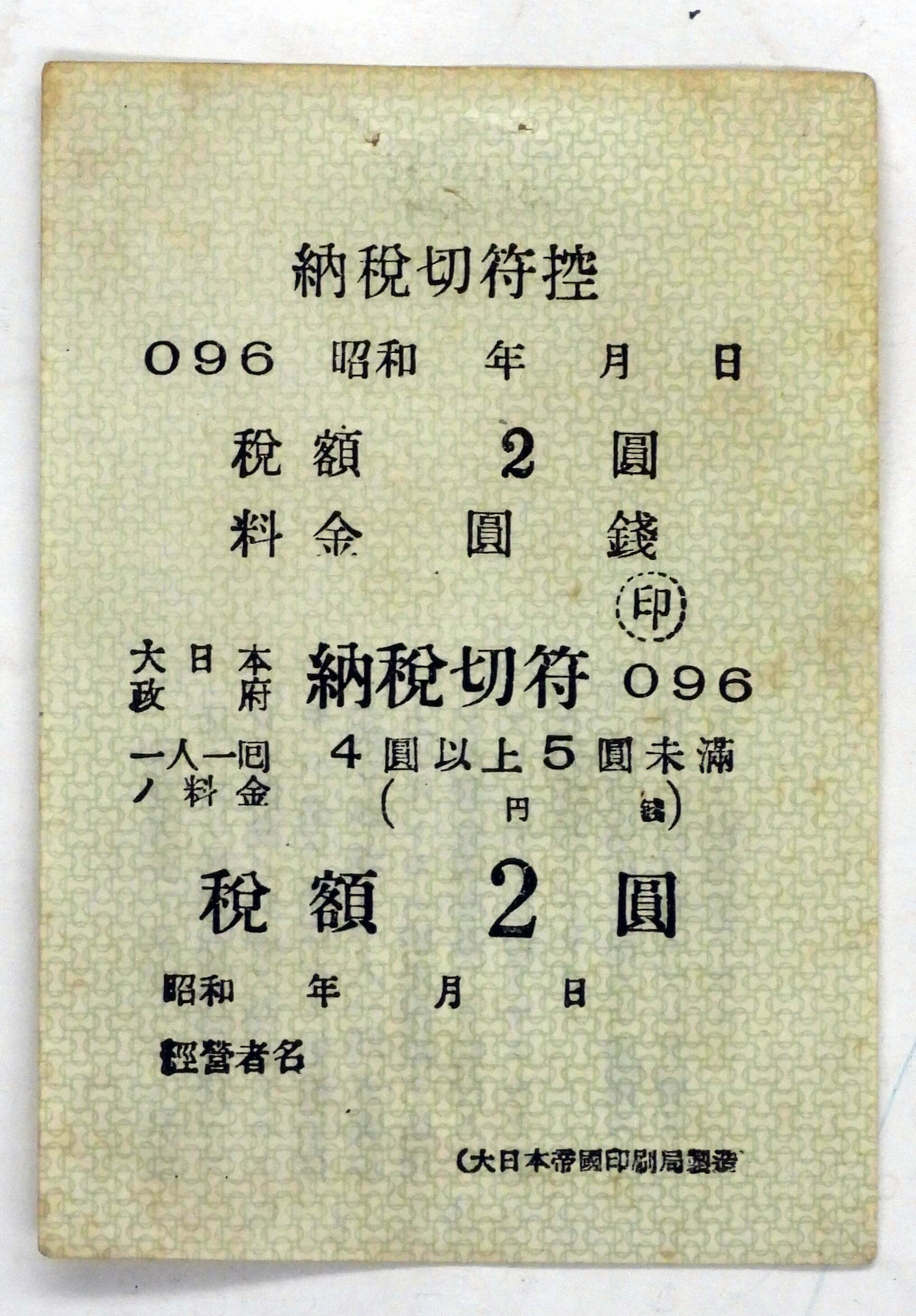

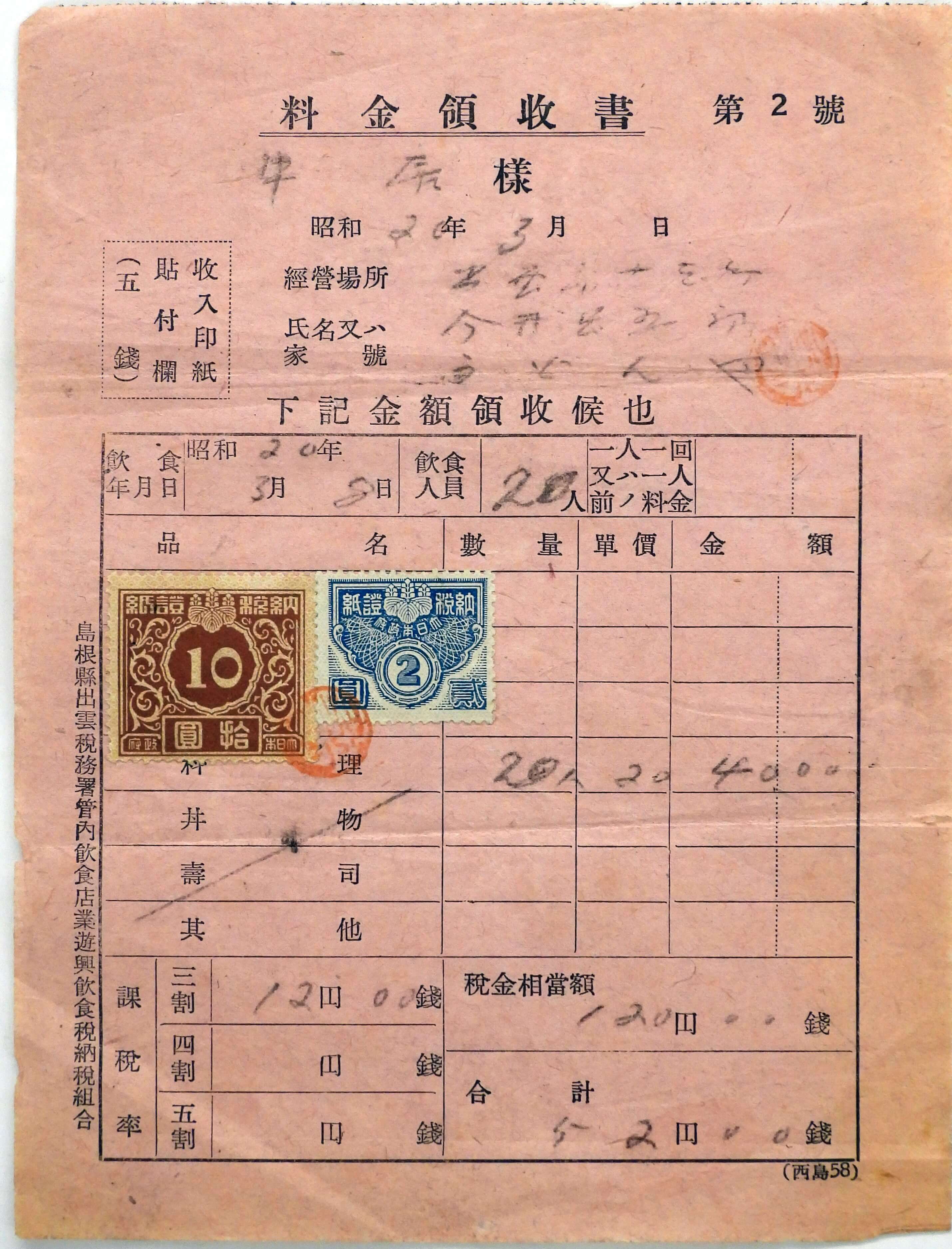

遊興飲食税関連史料

昭和16-20(1941-1945)年

(久米 幹男 氏 寄贈)

戦時中に発行された、遊興飲食税に関する史料(ポスター・納税切符・領収書)です。遊興飲食税は、昭和14(1939)年の支那事変特別税改正時に同税の一税目として創設され、昭和15(1940)年に遊興飲食税法が創設されて、独立した税となりました。

遊興飲食税も戦時期の税であり、消費抑制の役割が与えられていました。遊興飲食税は、芸者を招く費用や高額な飲食に課税された税のため、税率は他の税よりも非常に高く、最も高い時で税率は300%にもなりました。左の史料(ポスター)でも、最高税率200%となっており、戦時税制の高税率を見ることができます。

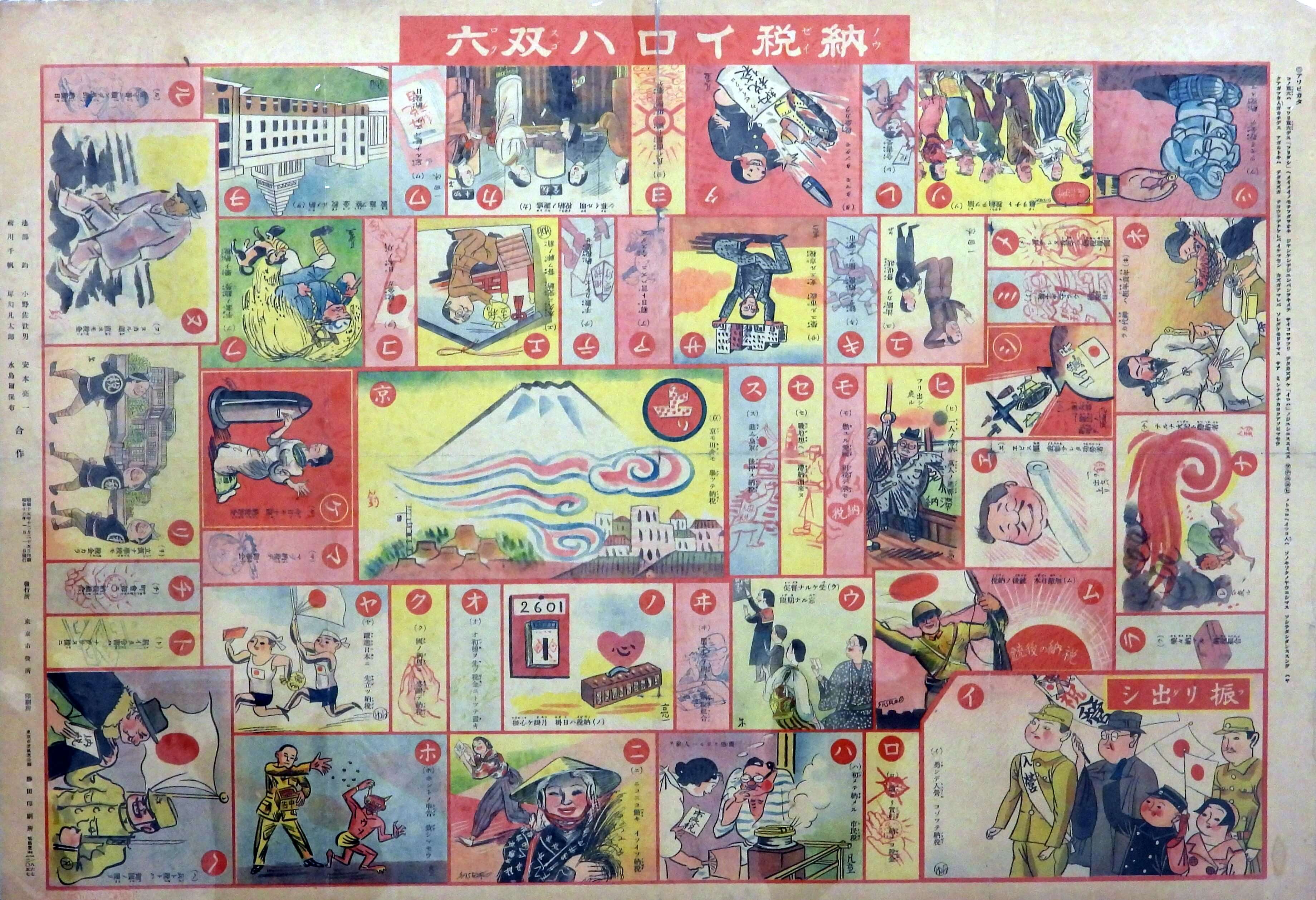

納税イロハ双六と戦時中のポスター

昭和16(1941)年

(画像をクリックすると拡大します。) |

(牛米 努 氏 寄贈)

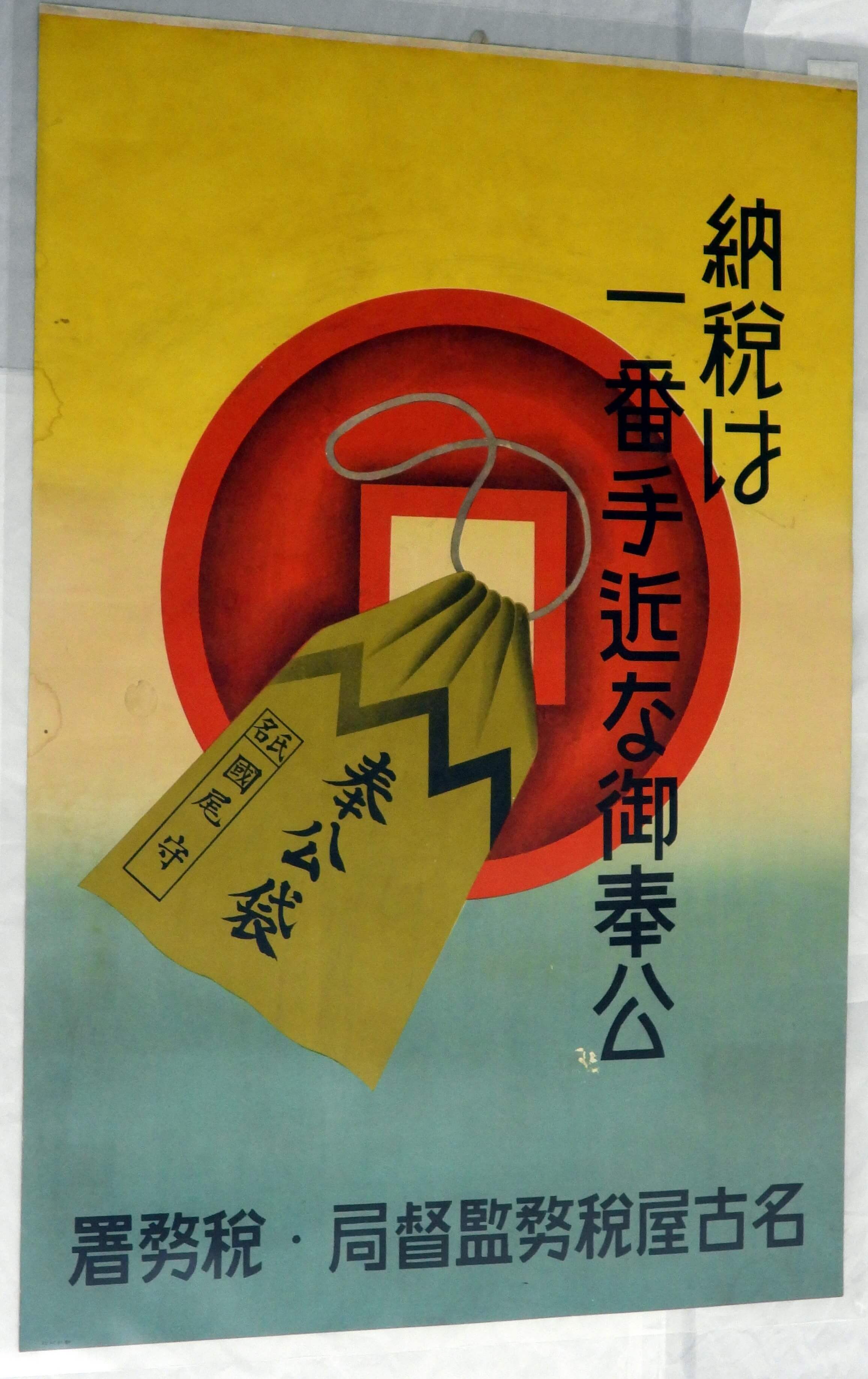

(画像をクリックすると拡大します。) |

(久米 幹男 氏 寄贈)

東京市役所が昭和16(1941)年1 月に発行した納税双六です。この双六は、市内の国民学校初等科1年生に配布され、非常に好評を得ました。

イロハ双六の名前の通り、イロハ47文字のマスと上がりのマス計48マスで成り立っており、それぞれの文字にちなんだ標語が書かれています。

下の史料は、名古屋財務局と税務署が連名で発行したポスターで、「納税は一番手近な御奉公」という標語が目を引きます。

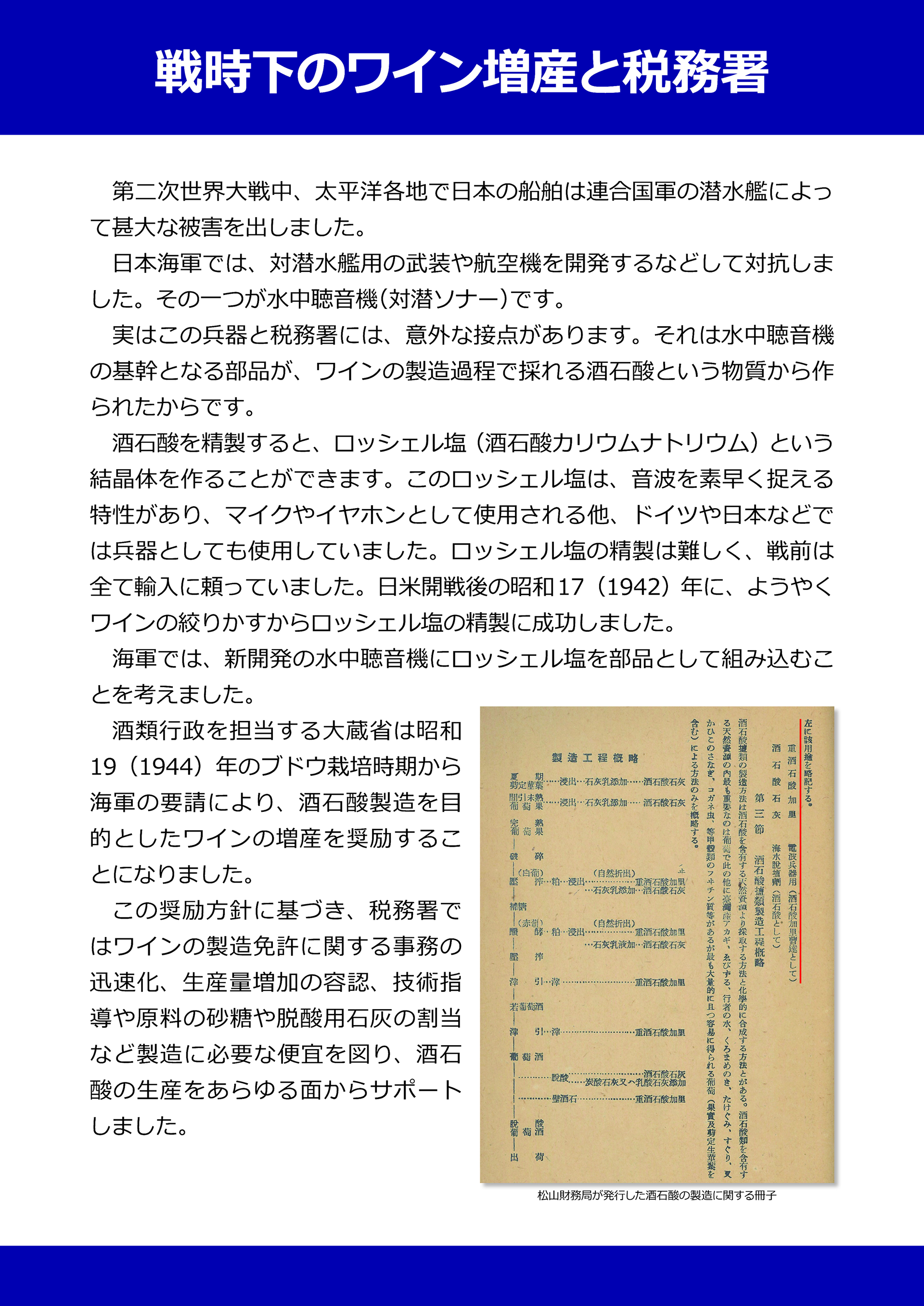

戦時下のワイン増産と税務署

(画像をクリックすると拡大します。) |

目次

はじめに

- 1 昭和の始まりと税務署

- 2 戦時下の税務署

- 3 戦後復興と国税庁の創設