1 昭和の始まりと税務署

今回の展示では、昭和元(1926)年から昭和25(1950)年頃までを取り扱います。

昭和時代は大正時代から長引く不況から始まりました。世界恐慌の影響を受けて発生した昭和恐慌などによって人々は困窮し、税金の滞納が社会問題となりました。

また、大正時代から続く都市化の流れを受けて、給与所得者が一般化し、法人数も増大するなど、ライフスタイルが大きく変化していました。

そのような社会の変化に対応するために税制改正が行われ、明治以来の税体系から大きく変化しようとしていました。

大正15(1926)年に行われた税制改正では、税の中心をそれまでの地租から所得税に移し、営業税や通行税など複数の税を廃止するなど、税制が大きく変わりました。

地租負担の公平を期すために、大正15(1926)年から昭和2(1927)年にかけて行われた土地賃貸価格調査は、明治以来続いてきた地租の課税標準を見直す大事業でした。

このような社会背景のもと税務署では、市町村や納税組合などと協力して納税奨励に力を入れ、納税美談の募集や納税週間の実施などを通して租税完納を呼びかけました。この納税奨励は税務署だけでなく、県や市町村も積極的に活動を行っていました。

当時の市町村は、自分たちの市町村税だけでなく、地租、営業税、第三種所得税など一部の国税や府県税の徴収も行っていました。委託徴収制度と呼ばれるこの制度に基づき、国はこれらの国税の徴収金額の一定額を市町村に交付していました。

こうした背景があり、各地方が工夫を凝らして納税奨励を行うようになり、納税標語や作文の募集、講演会の実施、記念品の配布など個性豊かな取り組みが行われました。納税奨励には税務署も積極的に参加し、様々な取り組みを行いました。

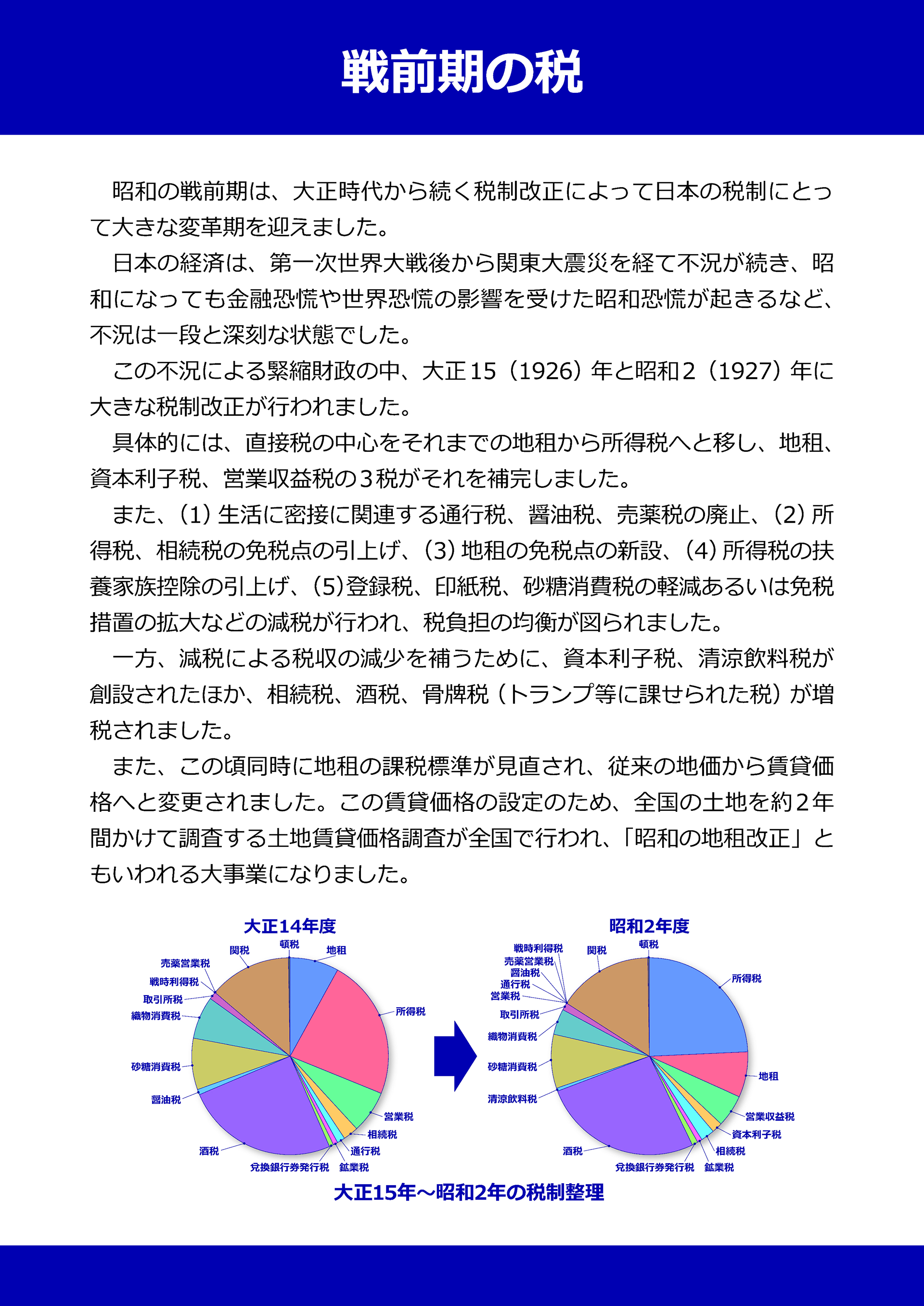

戦前期の税

(画像をクリックすると拡大します。) |

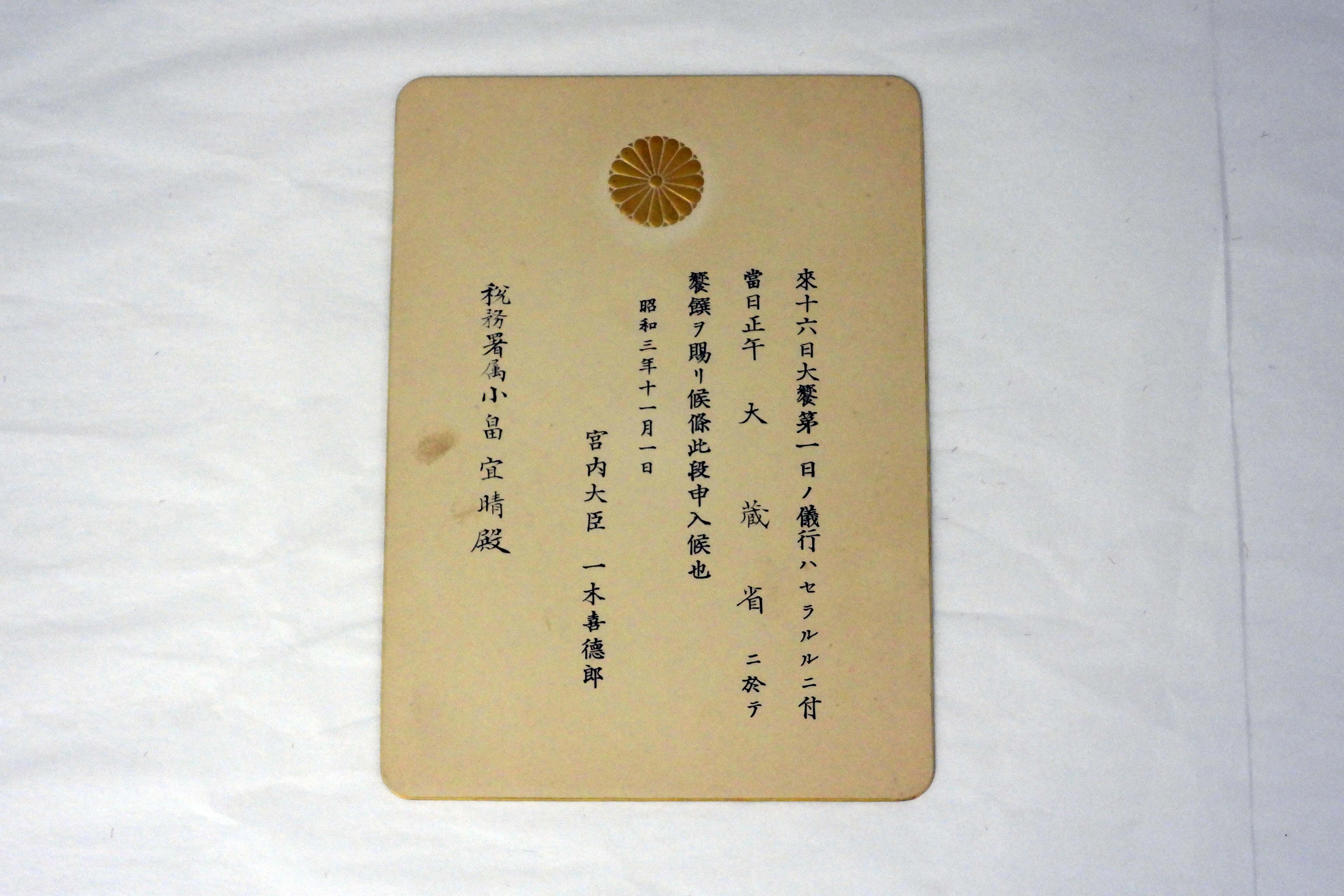

御大典祝賀会の招待状

昭和3(1928)年

(画像をクリックすると拡大します。) |

(小畠 宜晴 氏 寄贈)

昭和天皇の即位(御大典)を祝う祝賀会の招待状です。昭和天皇の即位大礼式は昭和3(1928)年 11月10日に京都御所で行われました。即位に伴って全国各地で様々な奉祝行事が行われ、大蔵省や税務署でも祝賀会が開かれました。

招待状によると、昭和3(1928)年11月16日の正午に大蔵省内で祝賀行事が行われたことが分かります。

この御大典の祝賀行事は、観艦式や閲兵式といった式典の他、各地で記念事業やインフラの整備事業が行われるなど国を挙げての大行事になりました。

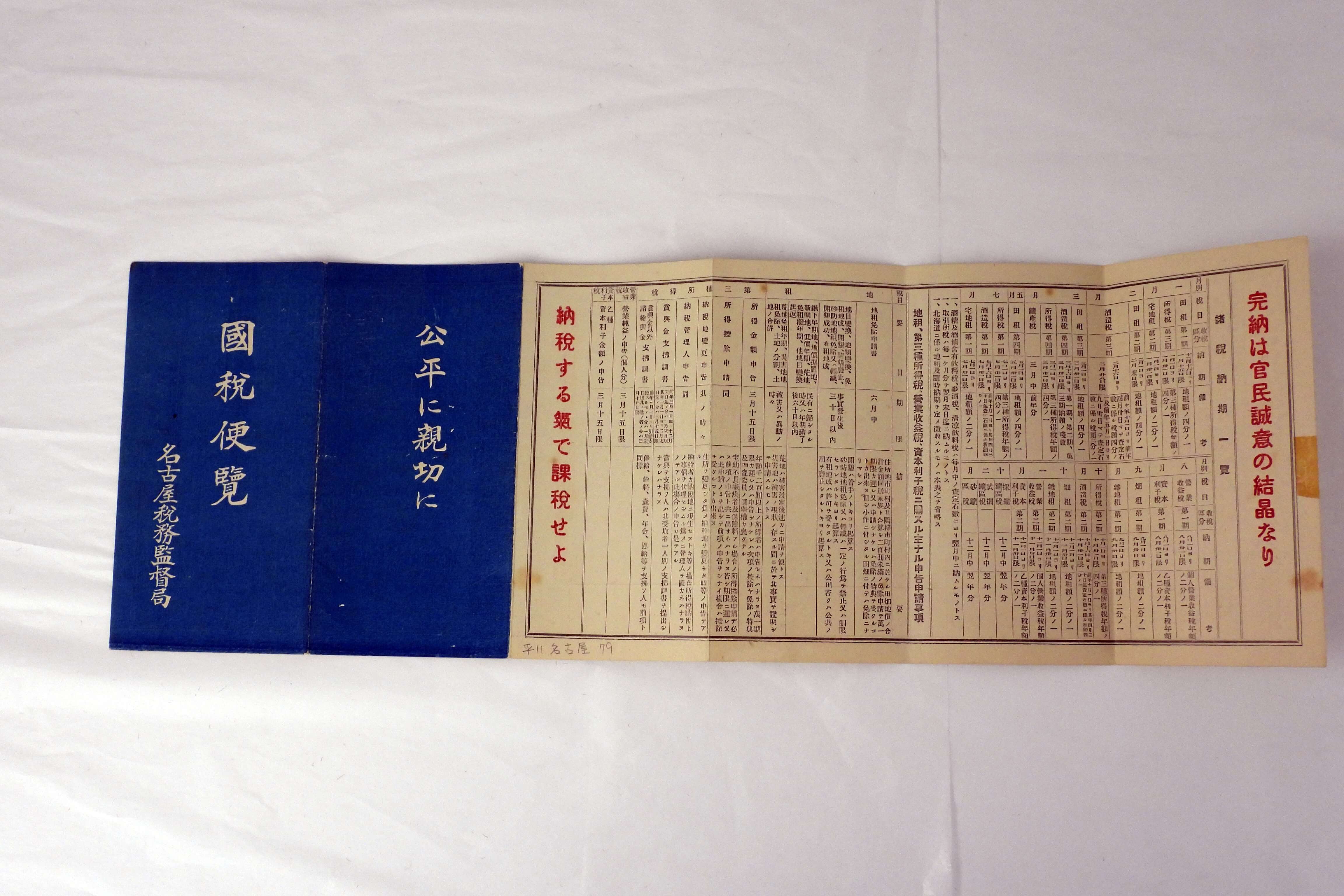

国税便覧

昭和3(1928)年

(画像をクリックすると拡大します。) |

(大竹 潔 氏 寄贈)

名古屋税務監督局管内の税務職員が携行していた国税の税率や納税期日を記したハンドブックです。

表紙には「公平に親切に」という標語が印刷され、租税完納に向けての納税者と接する時の税務職員の心構えが示されています。

大正時代から昭和戦前期にかけて、「税の民衆化」というムーブメントが起こり、税に関する雑誌の発行や納税者が税務署に希望することを書くスペースを申告書に設けるなど、納税者の視点に立って税制や納税の大切さなどを積極的に情報発信することが叫ばれるようになりました。本史料の標語からは、そのような「税の民衆化」の名残を見ることができます。

昭和の不況と納税奨励

(画像をクリックすると拡大します。) |

納税週間の実施記録と記念メダル

昭和12(1937)年

(久米 幹男 氏 寄贈)

納税週間が行われた際の実施記録と記念メダルです。昭和初期の不況下で増えた滞納を減らすために、市町村や納税組合、税務署などが主体となって、各地で納税週間や納税デーが行われました。

左の冊子は、昭和12(1937)年に名古屋で行われた納税週間に関する資料で、名古屋市、愛知県、名古屋税務監督局の3者が共催で実施したイベントの実施記録が記されています。

右のメダルは、納税週間中に行われた作文募集の入選者に贈られた記念品です。

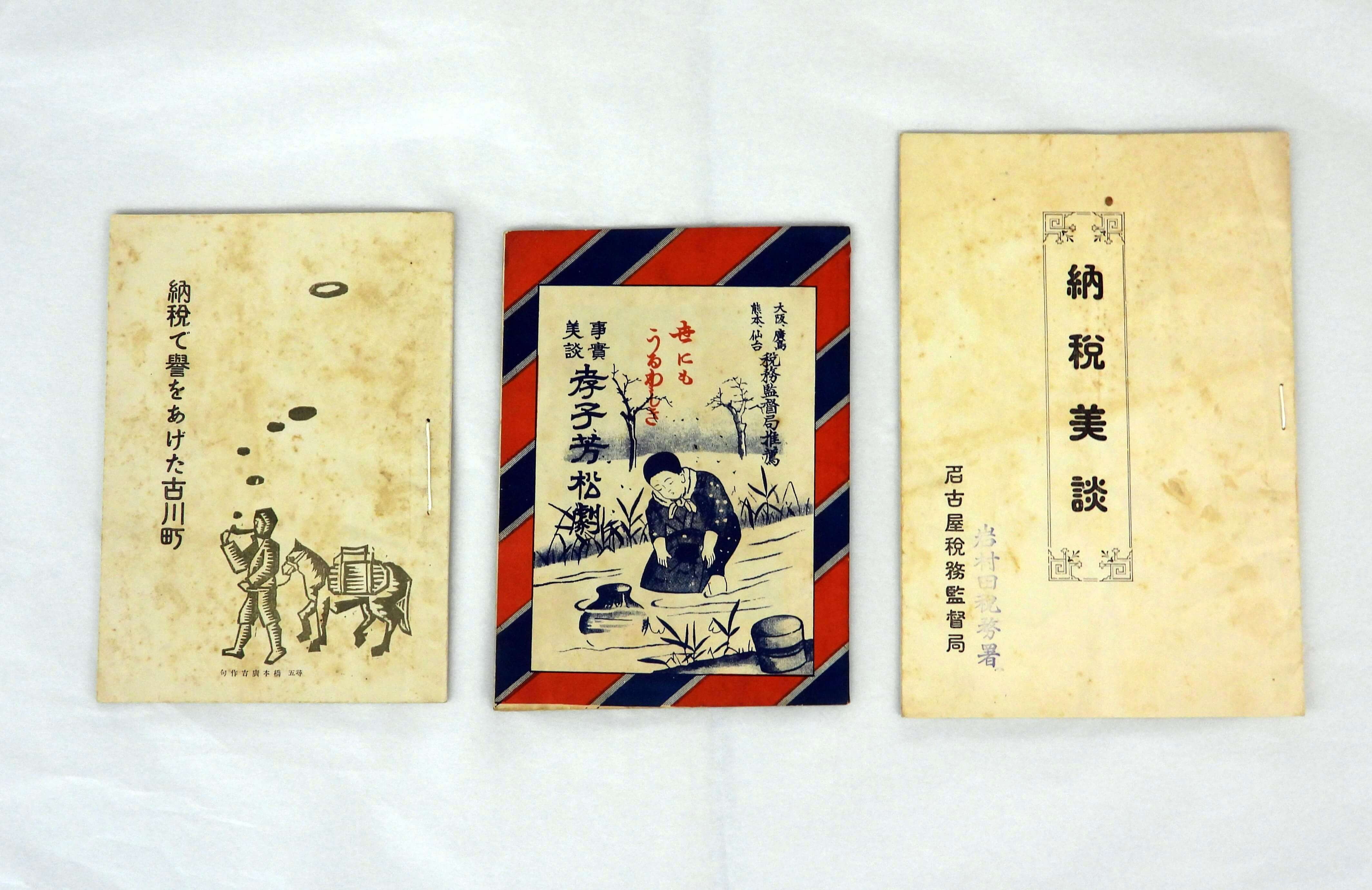

納税美談を紹介する冊子

昭和戦前期

(画像をクリックすると拡大します。) |

(久米 幹男 氏 寄贈)

昭和の戦前期に発行された納税美談を紹介する冊子です。当局側が発行したものや個人が発行したものまで様々な形態がありますが、いずれも納税意識の向上を目的と作成されたものです。

特に、「孝子芳松」は大正時代の有名な納税美談で、昭和になってからも様々な媒体で紹介され、後に文部省によって「北国の少年」というタイトルで映画化もされました。「孝子芳松」は東北の小学生がどじょうを採って、両親の代わりに納税をしたという実話が基となっています。

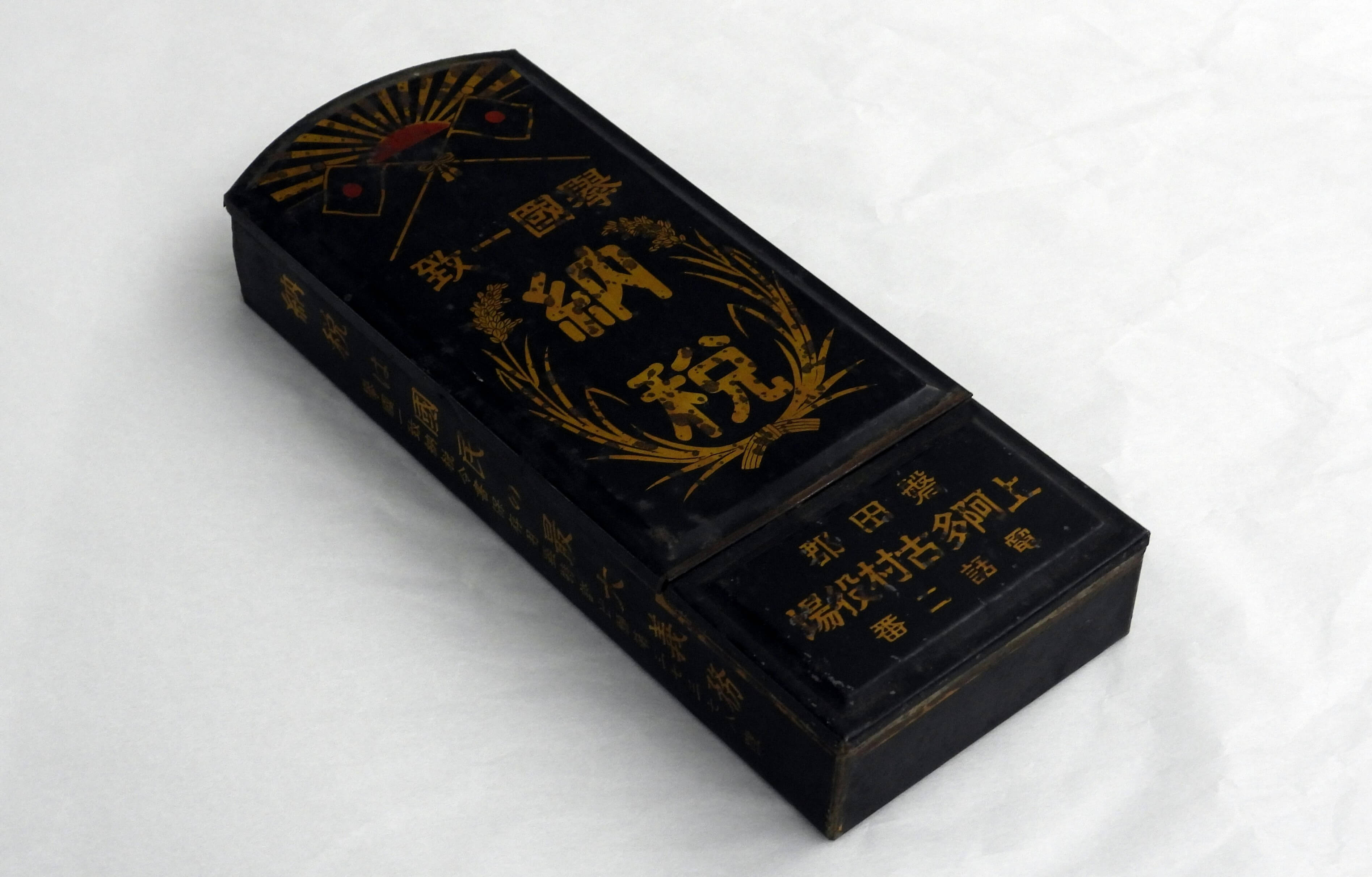

納税令書入れ

昭和戦前期

(画像をクリックすると拡大します。) |

(久米 幹男 氏 寄贈)

納税令書(徴税令書)や納税告知書などを入れるブリキ製の箱です。納税令書は、市町村が納税者に発行した納税に関する文書でした。戦前の市町村は市町村税だけでなく、府県税や一部の国税の徴収事務を行っていました。本史料は背面に穴が開いており、壁にかけて使用されたものであると想像されます。

昭和初期から戦後にかけて、市町村や納税組合などが納税令書を入れるための納税袋を作成し、納税者に配布することがありました。納税袋は安価な紙製の袋が多いですが、本史料は珍しい金属製のものです。

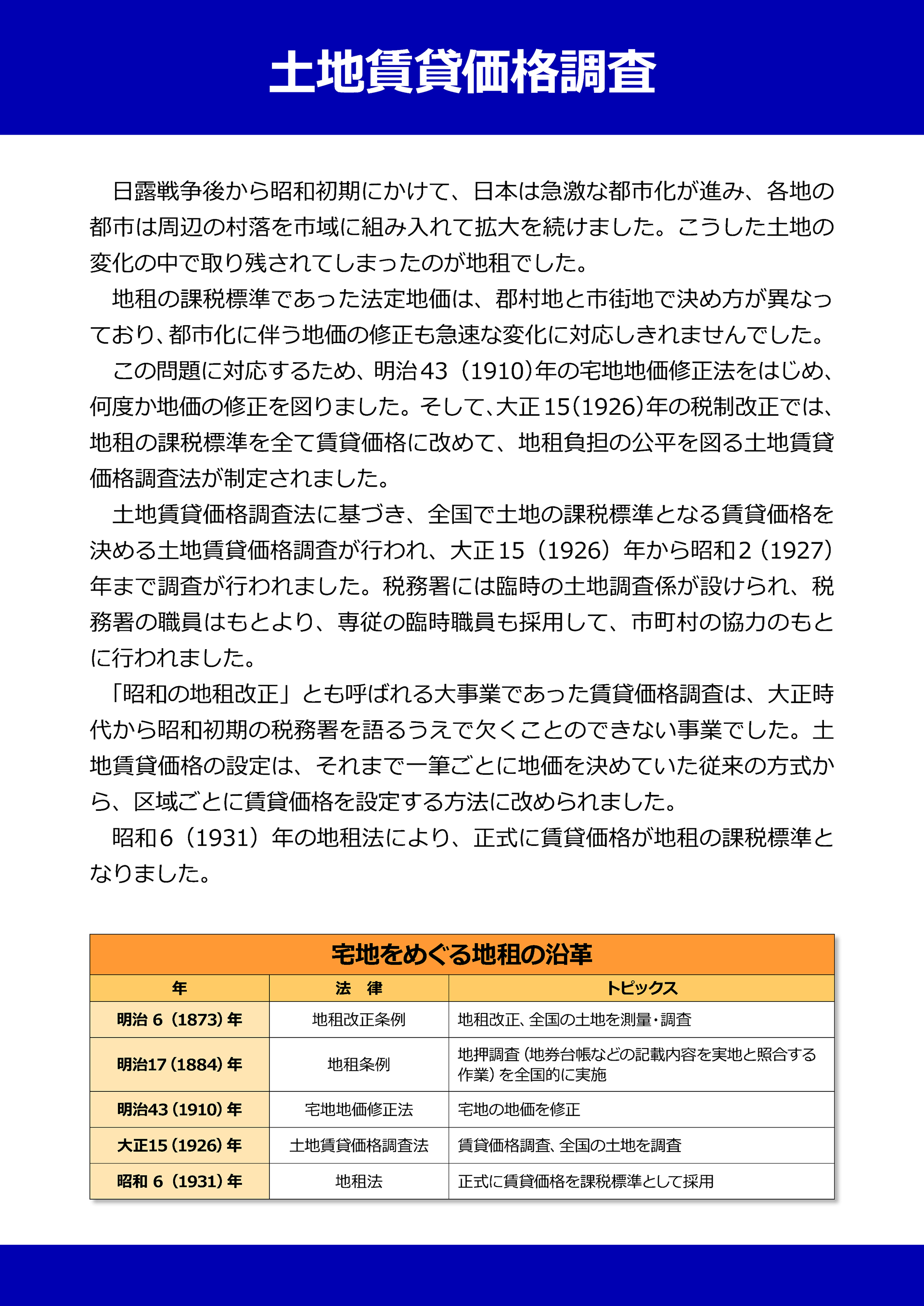

土地賃貸価格調査

(画像をクリックすると拡大します。) |

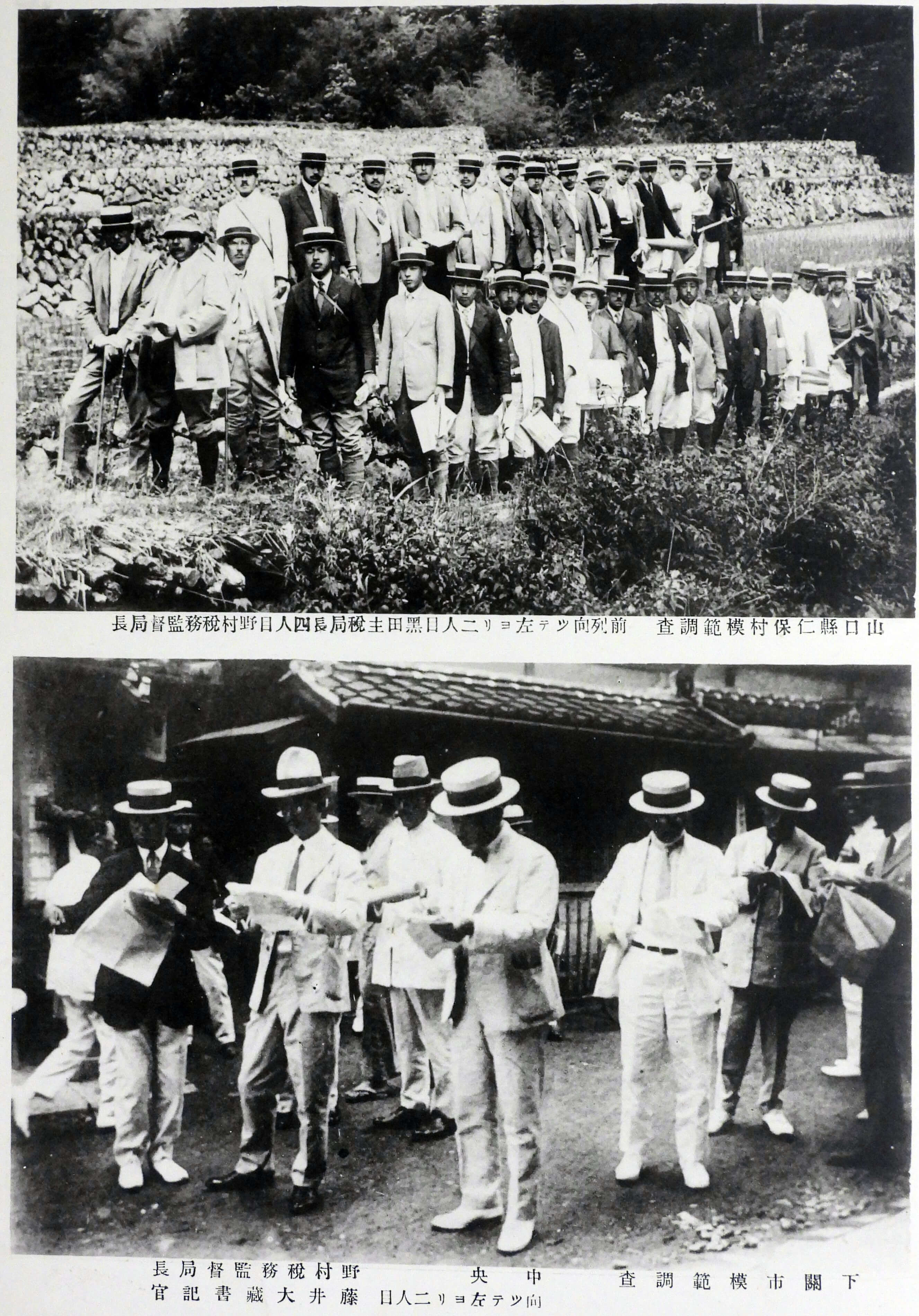

土地賃貸価格調査の写真(広島税務監督局作成『土地賃貸価格調査成績書』より)

大正15(1926)年

(画像をクリックすると拡大します。) |

広島税務監督局管内で行われた土地賃貸価格調査の模範調査の写真です。

模範調査は、各局で調査を行う前に大蔵省の職員がやり方を指導することを目的として行われた調査でした。写真には、視察に来ていた主税局長や広島税務監督局長らの姿があります。

土地賃貸価格調査は、大正15(1926)年から昭和2(1927)年にかけて行われ、全国の土地を調査しました。この大事業は、明治時代の地租改正以来であり、「昭和の地租改正」とも呼ばれました。

土地賃貸価格調査により、地租の課税標準が従来の地価から賃貸価格へと変更され、地租負担の公平が図られました。

目次

はじめに

- 1 昭和の始まりと税務署

- 2 戦時下の税務署

- 3 戦後復興と国税庁の創設