3 戦後の関係民間団体の結成

戦後、納税者が自主的に申告納税する申告納税制度が導入されました。その結果、戦前からの市町村への委託徴収制度が廃止されました。

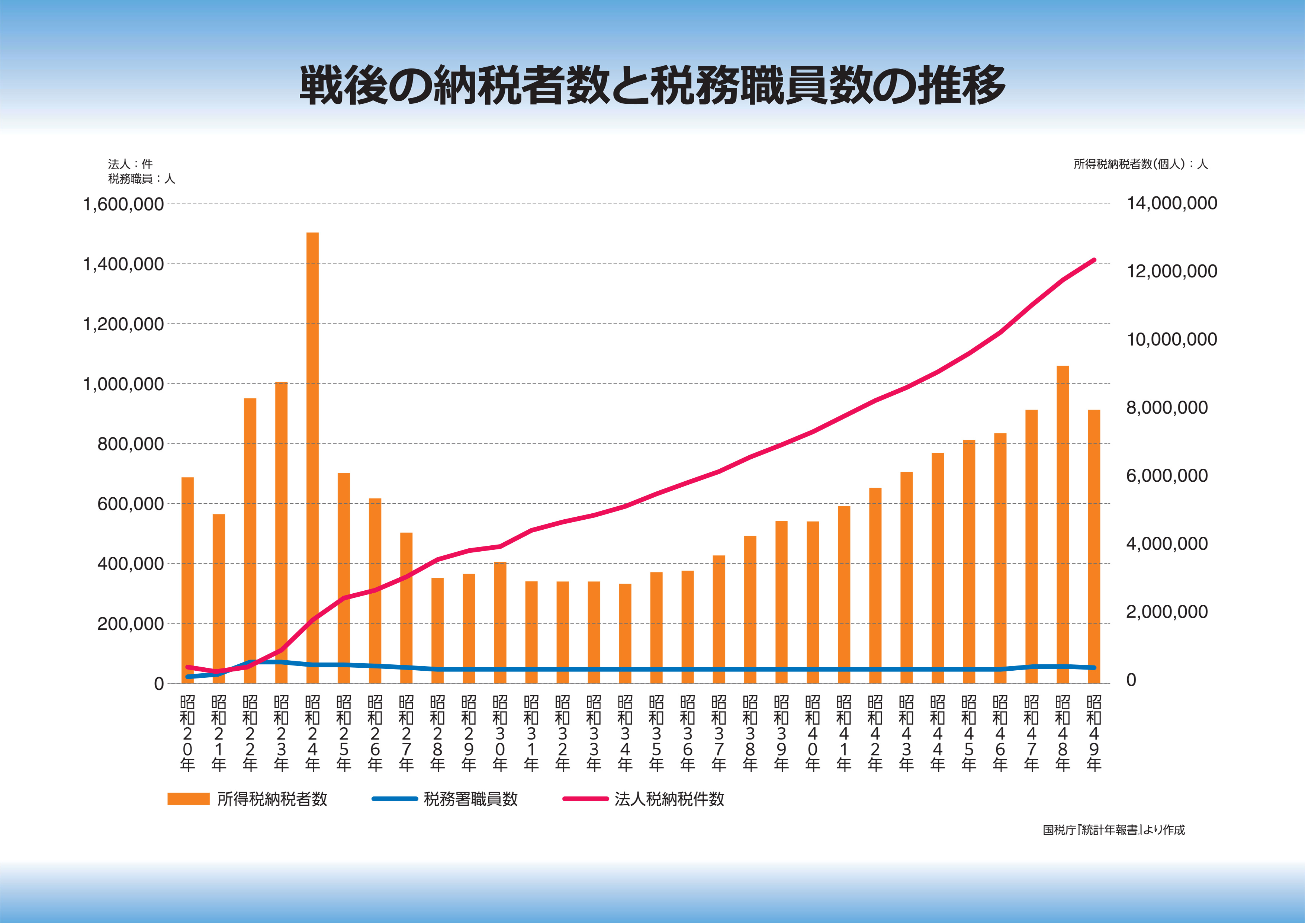

また、税法の改正や新税の導入により増加する事務量を処理するため、税務職員の増員が図られましたが、経験の浅い若手職員が増えることとなり、より現場が混乱する状態になりました。昭和24年(1949)に、戦後日本の税制を方向付けるシャウプ勧告が出されました。シャウプ勧告では、申告納税制度を正しく運用し、その水準を向上させるために、青色申告制度導入が提言されました。

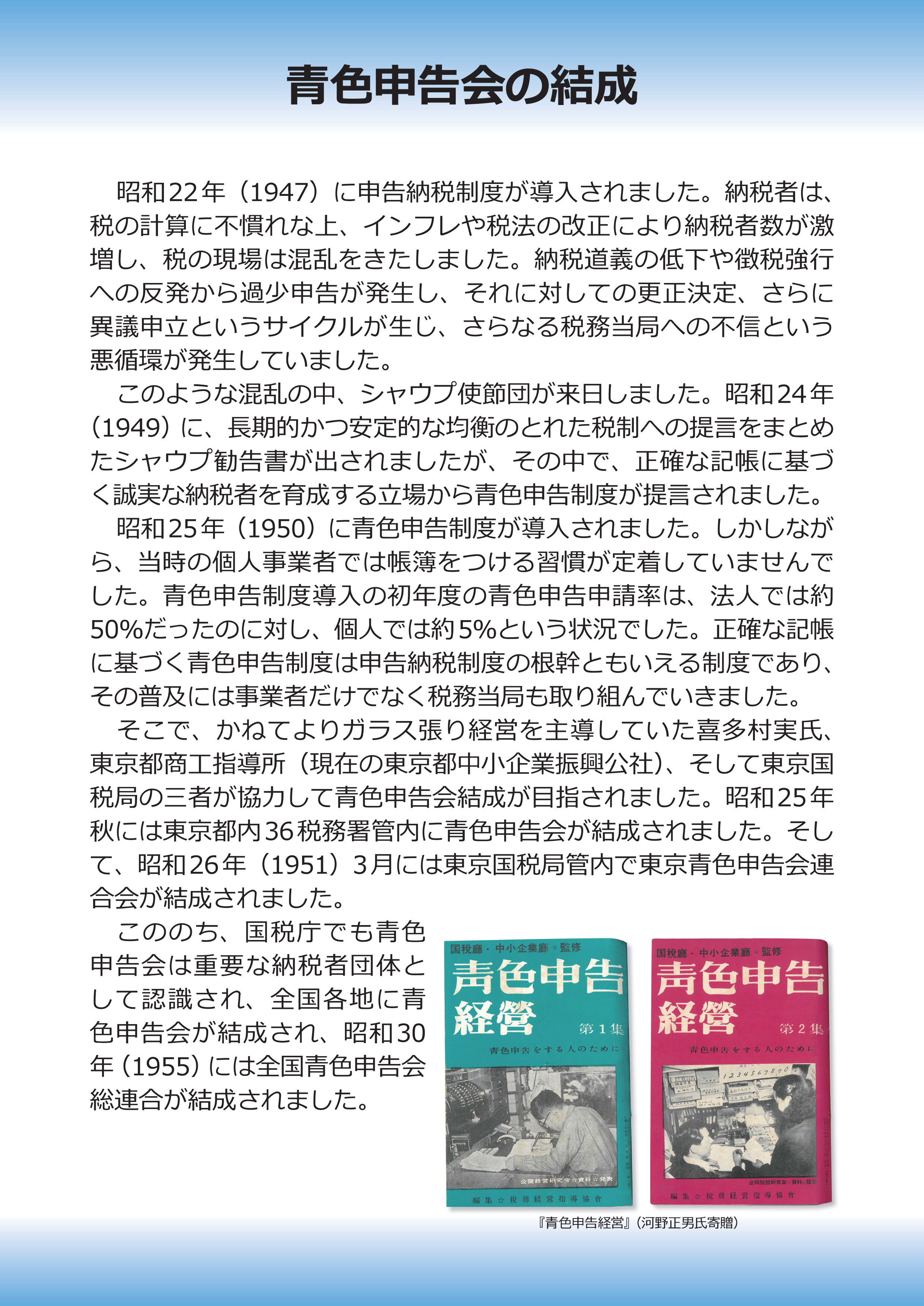

申告納税制度は、納税者の税法に対する正しい理解と正確な記帳が前提となります。それをバックアップするために、昭和25年(1950)に東京都内で結成されて以降、各地で青色申告会が結成されていきました。

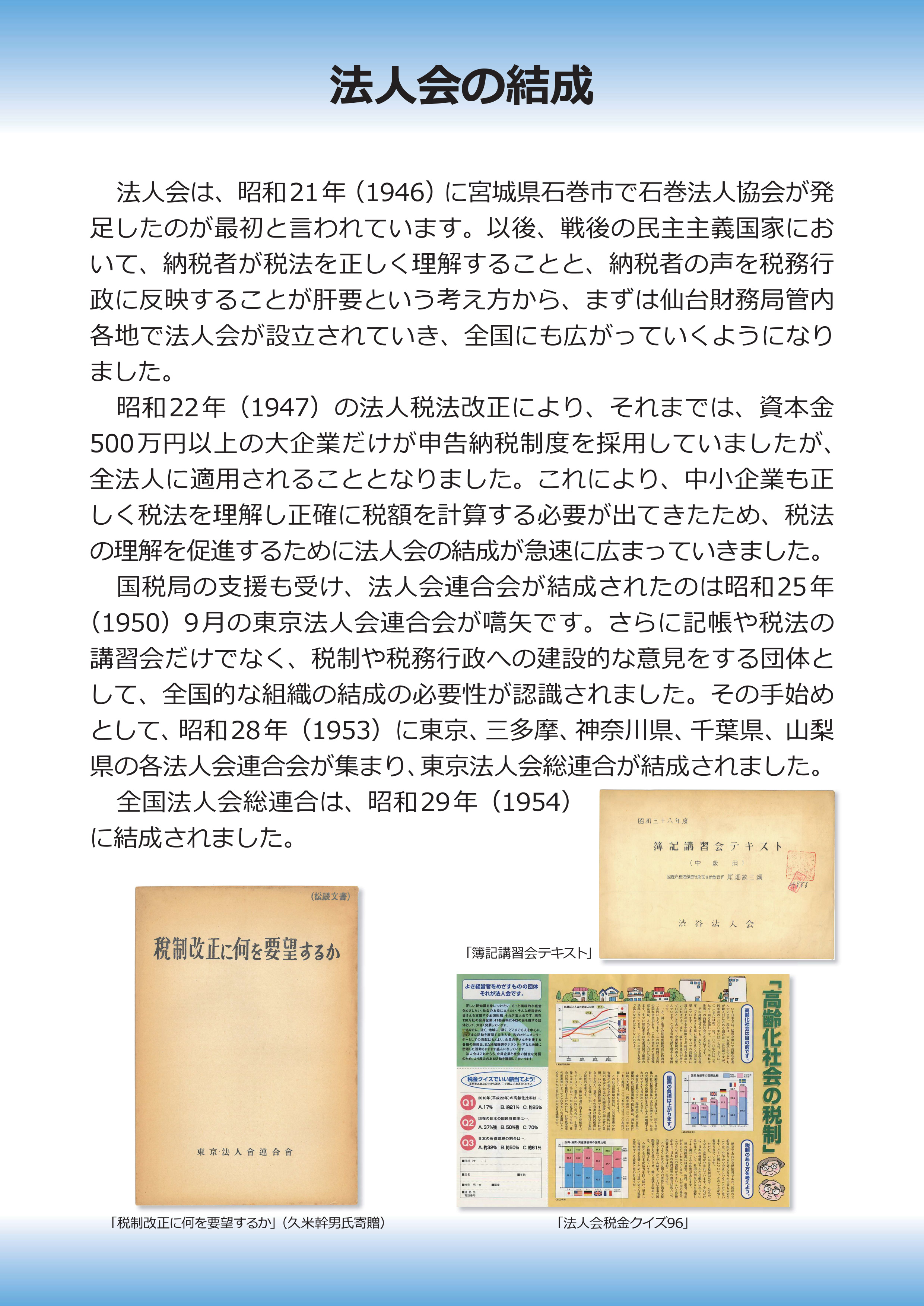

法人会は、終戦直後の昭和21年(1946)に宮城県石巻市で石巻法人協会が設立されたのをきっかけに各地で法人会が結成されるようになりました。

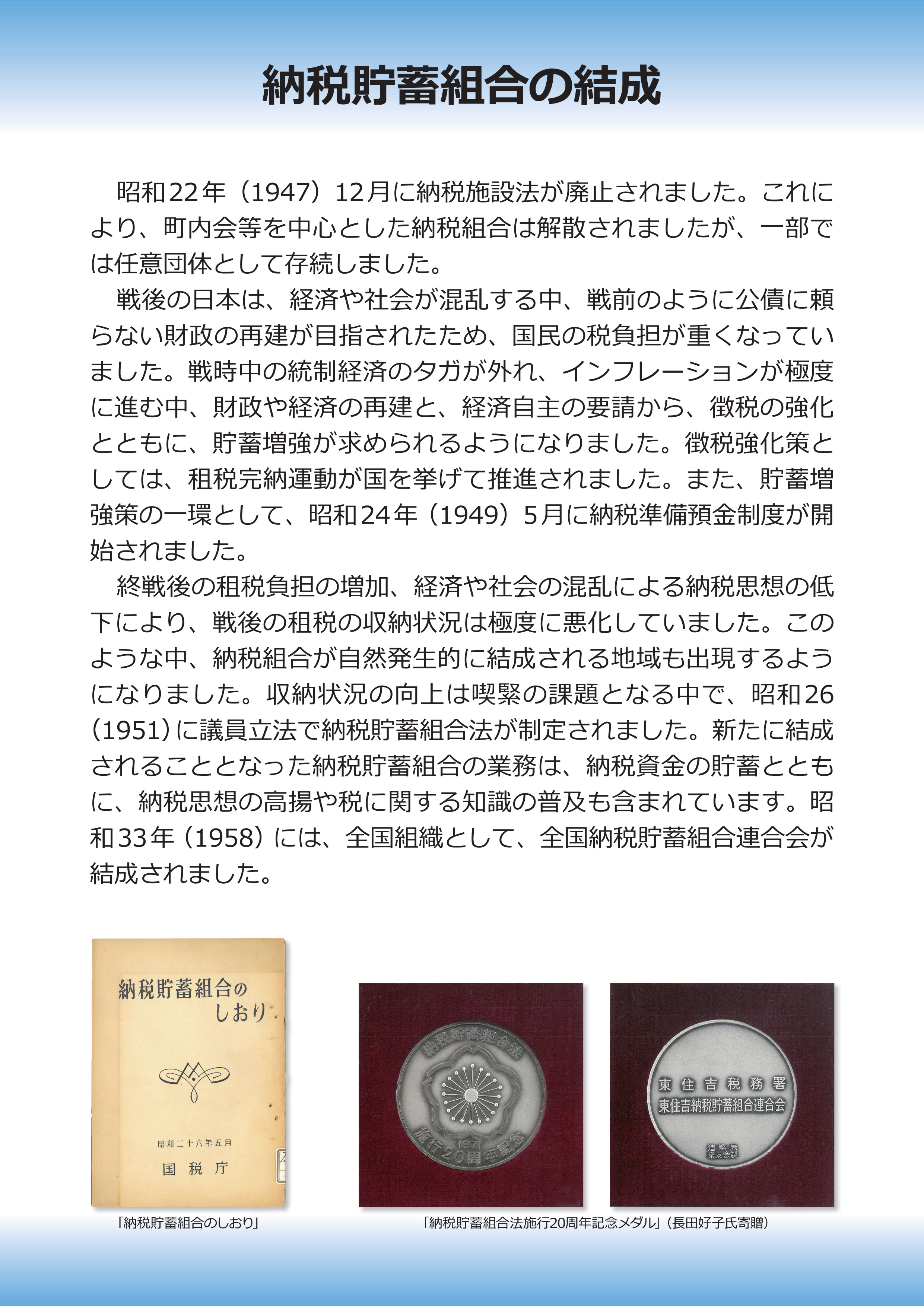

納税貯蓄組合は、昭和26年(1951)の納税貯蓄組合法により、全国で結成されるようになりました。

間接税についても、戦後、物品税や砂糖消費税などの各協力団体が設立されていきましたが、消費税関係の横断的な協力団体が必要という考えから、昭和48年(1973)に全国消費税協力会連合会(翌年に全国間税協力会総連合会と改称)が結成され、平成元年(1989)の消費税導入に伴い全国間税会総連合会へと改組されました。

また、大阪国税局管内には、税務署ごとに納税協会が設置され、昭和21年(1946)には大阪財務局管内納税協会連合会が結成されました。

これらの団体は、社会や税の民主化、申告納税制度の普及を契機に整備され、適正な申告納税制度の実現や税知識の普及、e‐Taxやキャッシュレス納付の普及定着に大きな役割を果たしていくことになります。

戦後の納税者数と税務職員数の推移

(画像をクリックすると拡大します。) |

納税貯蓄組合の結成

(画像をクリックすると拡大します。) |

青色申告会の結成

(画像をクリックすると拡大します。) |

法人会の結成

(画像をクリックすると拡大します。) |

間税会の結成

(画像をクリックすると拡大します。) |

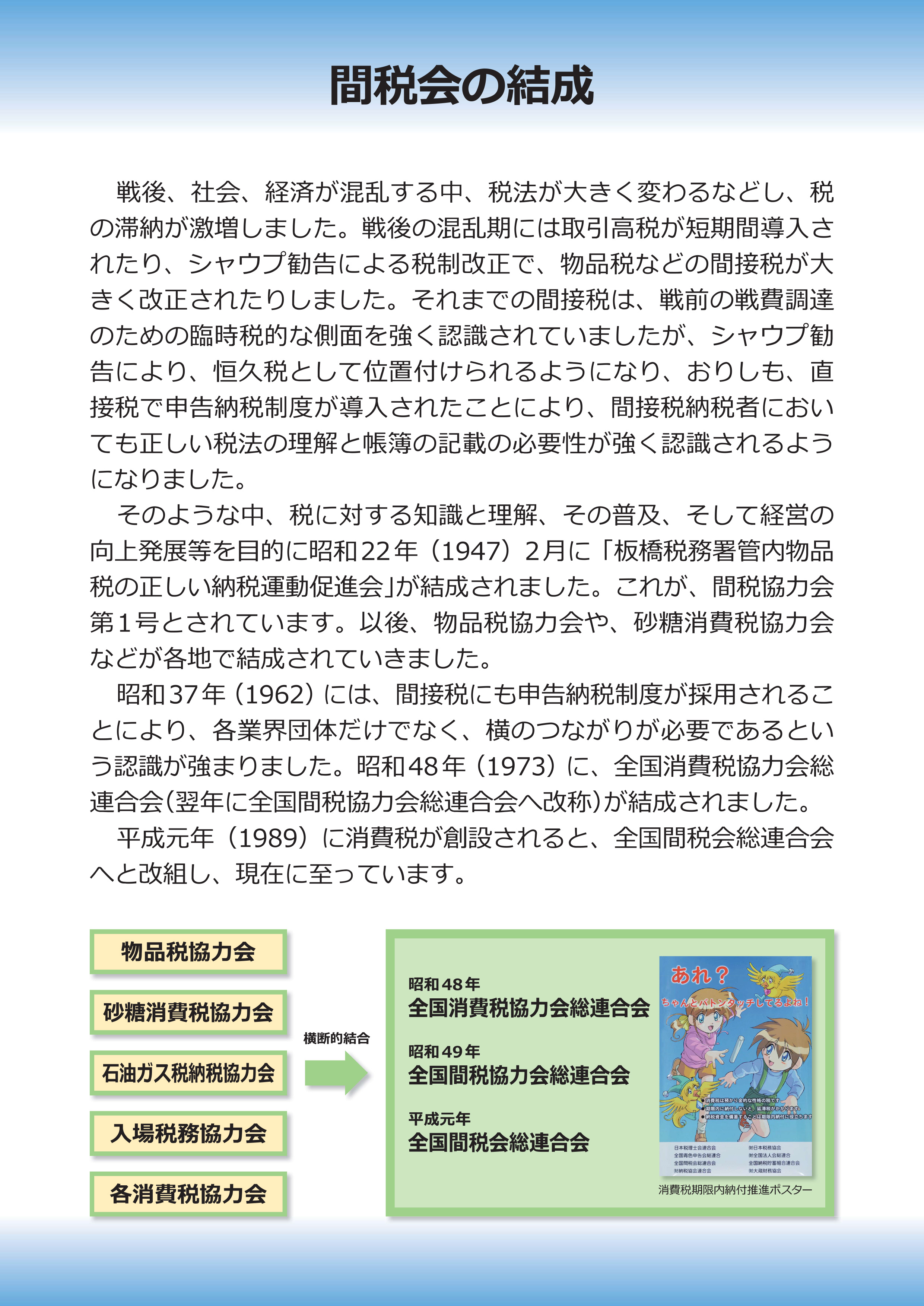

日本税制報告書

昭和24年(1949)

(画像をクリックすると拡大します。) |

通称はシャウプ勧告書と呼ばれています。

シャウプ勧告では、安定的な税体系の確立と税務行政の合理化が目指されていました。

その中で、納税者が自ら正しく記帳をして納税の義務を果たしていくことを前提として、正しい記帳に基づいた青色申告制度を提唱しました。一方で、戦前からの同業者組合が税務当局との団体交渉に当たったり、課税の割当に関わったりすることを否定しました。

申告納税制度の導入とともに、シャウプ勧告により、関係民間団体の性格が大きく変わりました。

納税表彰記念写真

昭和26年(1951)

(画像をクリックすると拡大します。) |

納税に功労がある団体や個人を表彰する納税表彰制度は戦前からありました。大蔵大臣による表彰は、昭和15年(1940)の納税表彰規程によって行われてきましたが、当時は市町村への国税徴収委任制度が採られており、表彰の対象も市町村やその職員となっていました。

昭和26年(1951)、申告納税制度に合わせた新たな納税表彰規程が作られました。大臣表彰、国税庁長官表彰、国税局長表彰、税務署長表彰があり、大臣表彰者と長官表彰者には、表彰式と、昭和天皇への拝謁が行われました。

納税貯蓄組合法施行20周年記念文鎮

昭和46年(1971)

(画像をクリックすると拡大します。) |

(久米 幹男 氏 寄贈)

納税貯蓄組合法施行20周年を記念して、納税貯蓄組合の都道府県連合会、税務署単位連合会、地区連合会等でさまざまな式典が挙行されました。

全国納税貯蓄組合連合会でも、昭和46年(1971)10月6日に中央式典を執り行いました。永年の組合功労者(1団体、2123人)に対し、賞状のほか、副賞としてこのブロンズ製文鎮が授与されました。

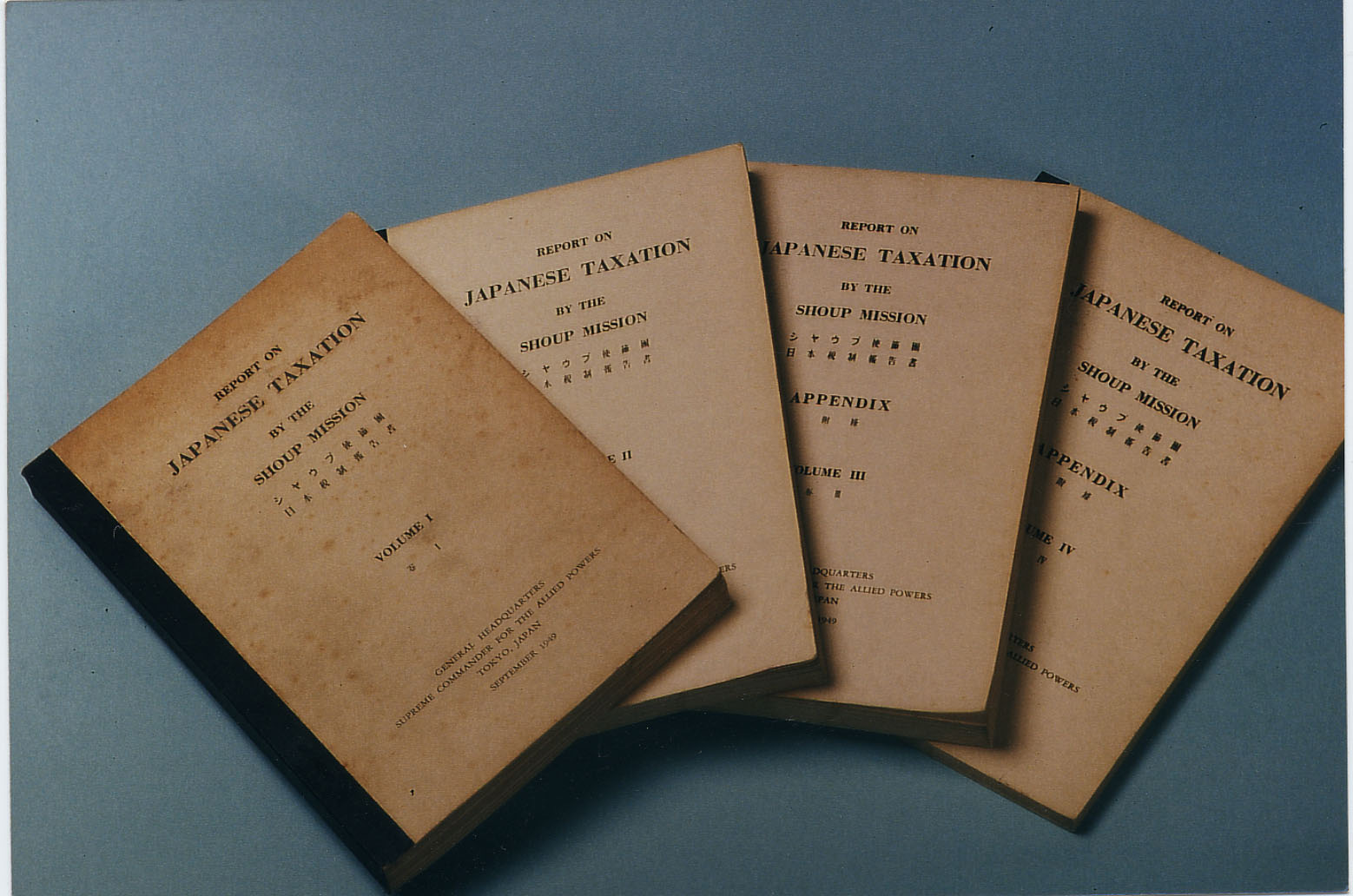

青色申告の家 表札

昭和30年代

(画像をクリックすると拡大します。) |

(久米 幹男 氏 寄贈)

名古屋国税局多治見税務署管内で使用されていたものです。上下に穴が開いており、玄関などで掛けて使用されていたと考えられます。

このような表札や看板は、木製やホウロウ製が多く作られていましたが、この表札が作られた多治見市は、古くから窯業が盛んで、町の産業を表した表札です。

青色申告手帳

昭和31年(1956)

(画像をクリックすると拡大します。) |

東京青色申告会連合会が、会員証も兼ねて会員に配付したものです。

会員と税務署との連絡簿を目的として作成され、手帳の前半部には「税金のための帳簿」として、税務署の指導や監査等の記録、講習会や説明会での出席事項などが記入できるようになっています。後半部には「経営のための帳簿」として、売上、仕入、経費などを記入して経営の動きを把握できる欄が設けられているほか、「特典の活用こそ青色申告書に与えられた権利」であるとして、青色申告の特典も記載されています。

青色申告運動と指導活動

昭和35年(1960)

(画像をクリックすると拡大します。) |

青色申告制度創設、及び東京青色申告会設立10周年に作成された冊子です。

当初、個人の青色申告申請者は伸び悩んでいましたが、昭和28年(1953)に小規模事業者には簡易簿記が認められるなど要件が緩められたことにより、増加していきました。青色申告者の増加に反比例するように、記帳内容などの質の低下が指摘されるようになりました。

青色申告10周年の節目に、より積極的な会の活動を見据えて、指導員に配付したものです。

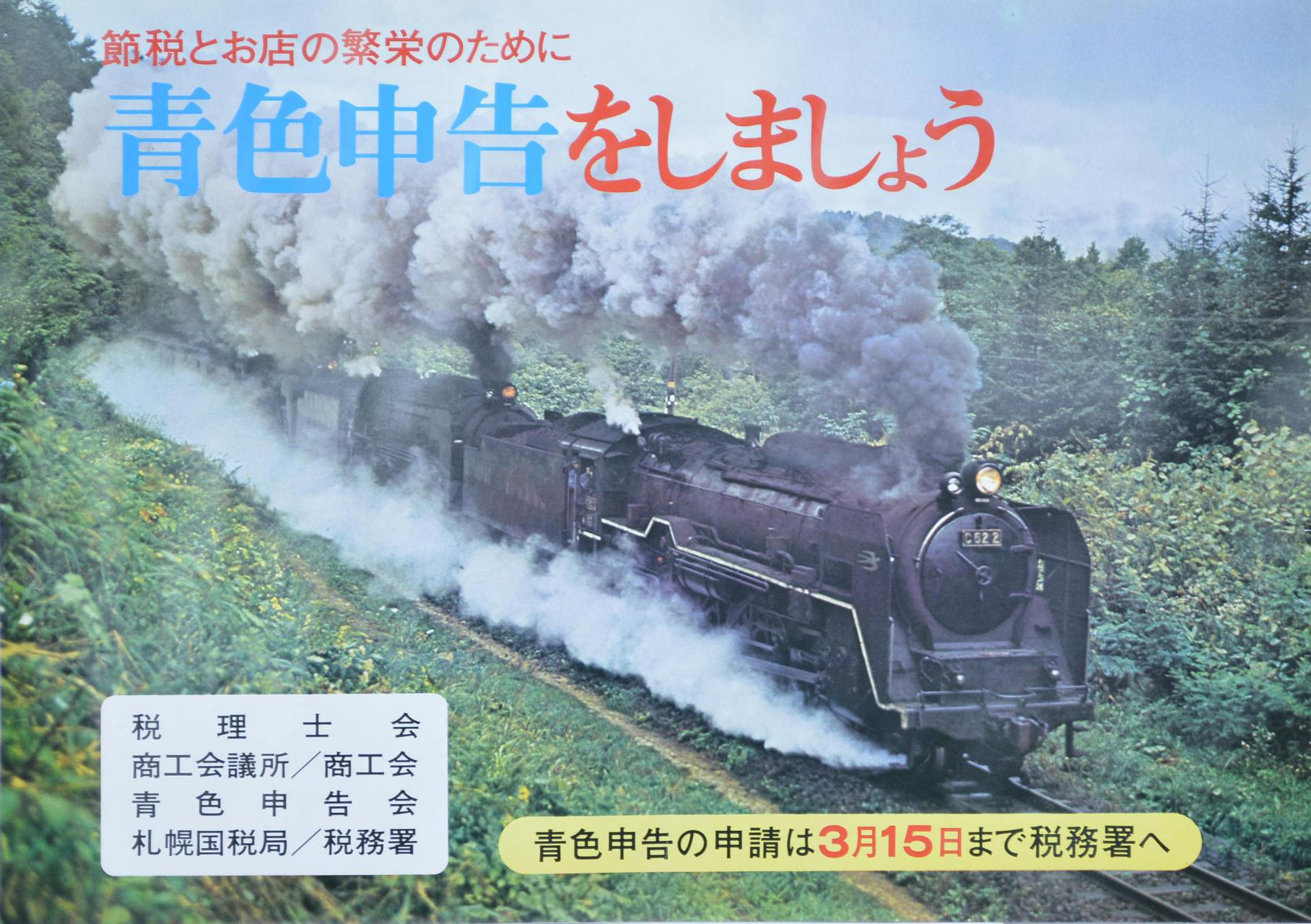

青色申告奨励ポスター

昭和46年(1971)頃

(画像をクリックすると拡大します。) |

青色申告を奨励するために、札幌国税局管内の税理士会、青色申告会のほか、商工会議所、商工会が連名で作成したポスターです。

写真には、昭和46年(1971)の函館本線の蒸気機関車が使用されており、このポスターはその頃に作成されたものと考えられます。

法人会連合会員 表札

昭和30年代

(画像をクリックすると拡大します。) |

(久米 幹男 氏 寄贈)

春日部税務署管内の法人会会員に配付されたものです。

このような金属製の表札は、法人会結成直後から各地の法人会で作成配付されていました。配付の際には、門柱や事務所の入り口等目につく場所に打ち付けるよう指示されていました。

法人税法公式集

昭和39年(1964)

(画像をクリックすると拡大します。) |

昭和38年(1963)から、全国法人会総連合が、税務行政の円滑な運営に寄与するために、日本短波放送(現在のラジオNIKKEI)を通じて「税務セミナー」という番組を放送しました。

この番組は、国税庁が協力し、全国法人会総連合と日本税理士会連合会との共同提供で放送されました。番組は、中小企業の経理担当者をターゲットに、法人税の実務について解説することを目的としており、この史料は放送以外にも、法人税の実務上の手引書として使用されることも念頭に作成されました。

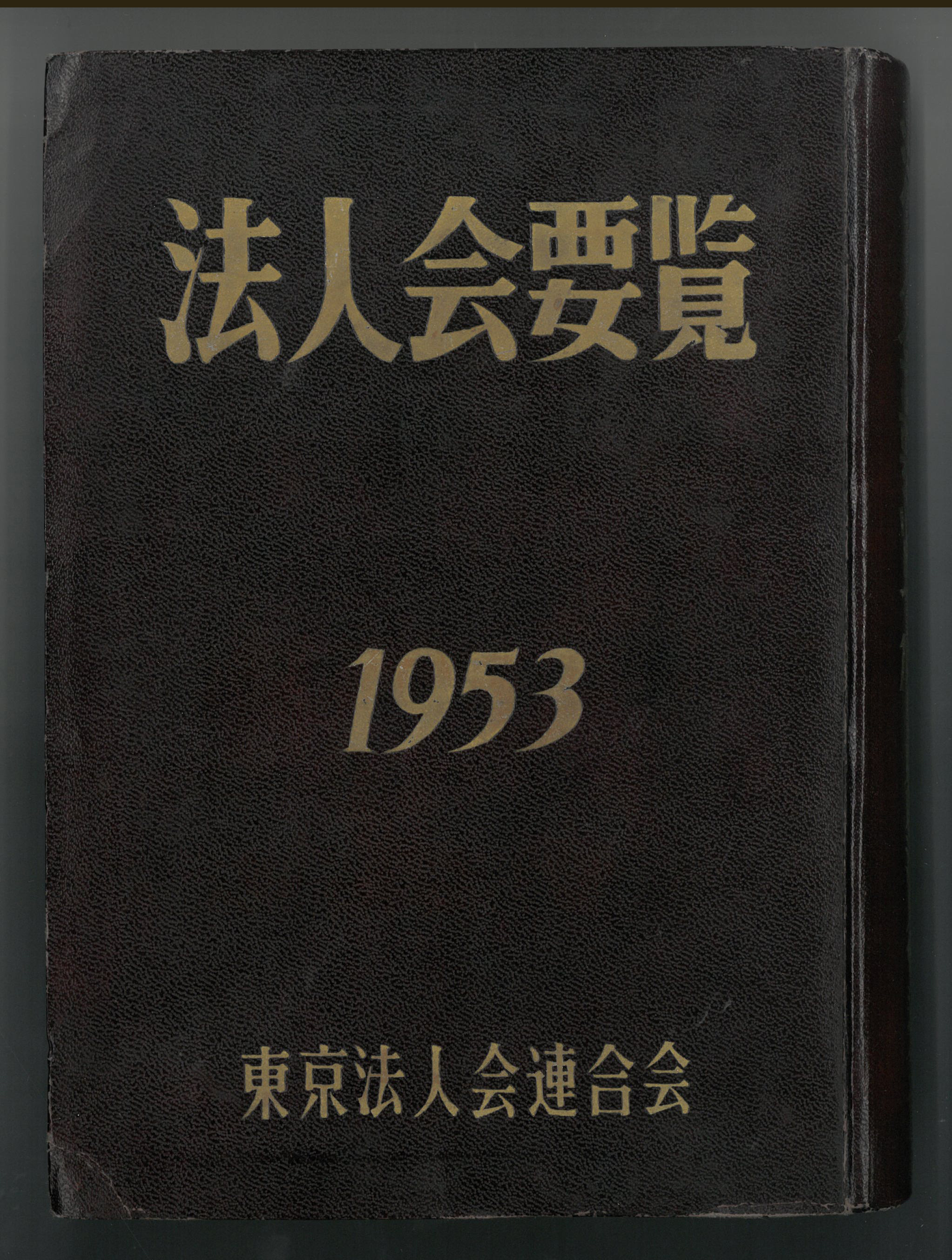

法人会要覧

昭和28年(1953)

(画像をクリックすると拡大します。) |

(鈴木 芳行 氏 寄贈)

東京法人会連合会創立3周年を記念して、これまでの活動や構成をまとめたものです。

法人会は、仙台国税局管内の石巻市で最初に結成されたと言われていますが、国税局のバックアップを受け、法人会連合会が結成されたのは昭和25年(1950)9月の東京が嚆矢です。単に記帳や税法の講習会だけでなく、税制や税務行政への建設的な意見をする団体として、全国的な組織の結成の必要性が認識されました。その手始めとして、昭和28年(1953)に東京、三多摩、神奈川県、千葉県、山梨県の各法人会連合会が集まり、東京法人会総連合が結成されました。

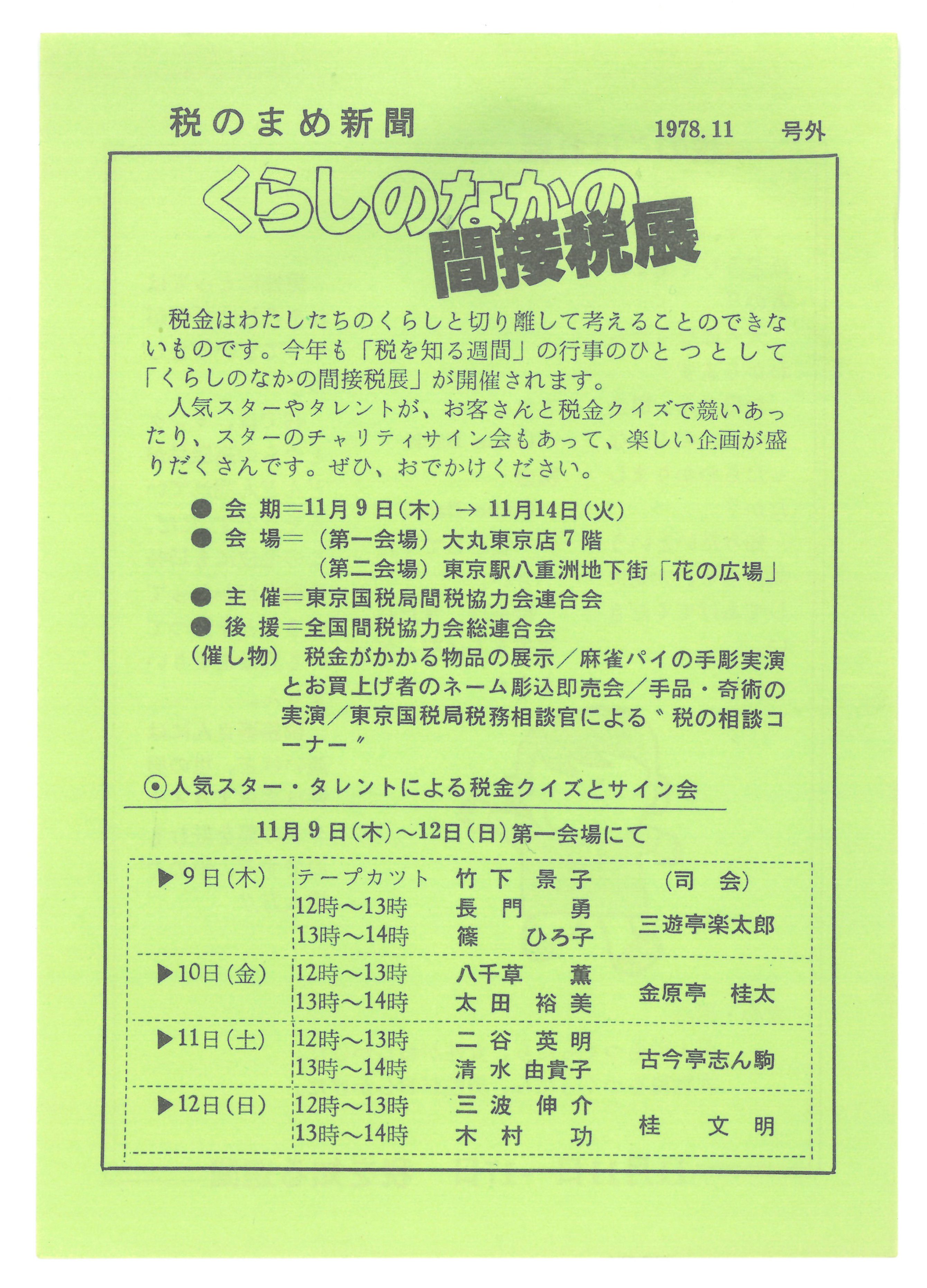

くらしのなかの間接税展チラシ

昭和53年(1978)

(画像をクリックすると拡大します。) |

(石垣 千左夫 氏 寄贈)

東京駅周辺で開催される「くらしのなかの間接税展」をPRする東京国税局が発行していた『税のまめ新聞』号外です。

昭和49年(1974)から東京国税局間税協力会連合会は、毎年11月11日から17日の1週間の「税を知る週間」行事に合わせて「くらしのなかの間接税展」をターミナル駅周辺などの主要な場所で開催していました。

平成元年(1989)に、間税協力会は間税会へ改組し、同年に「くらしのなかの間接税展」も「くらしのなかの税金展」へと名称が変わりました。

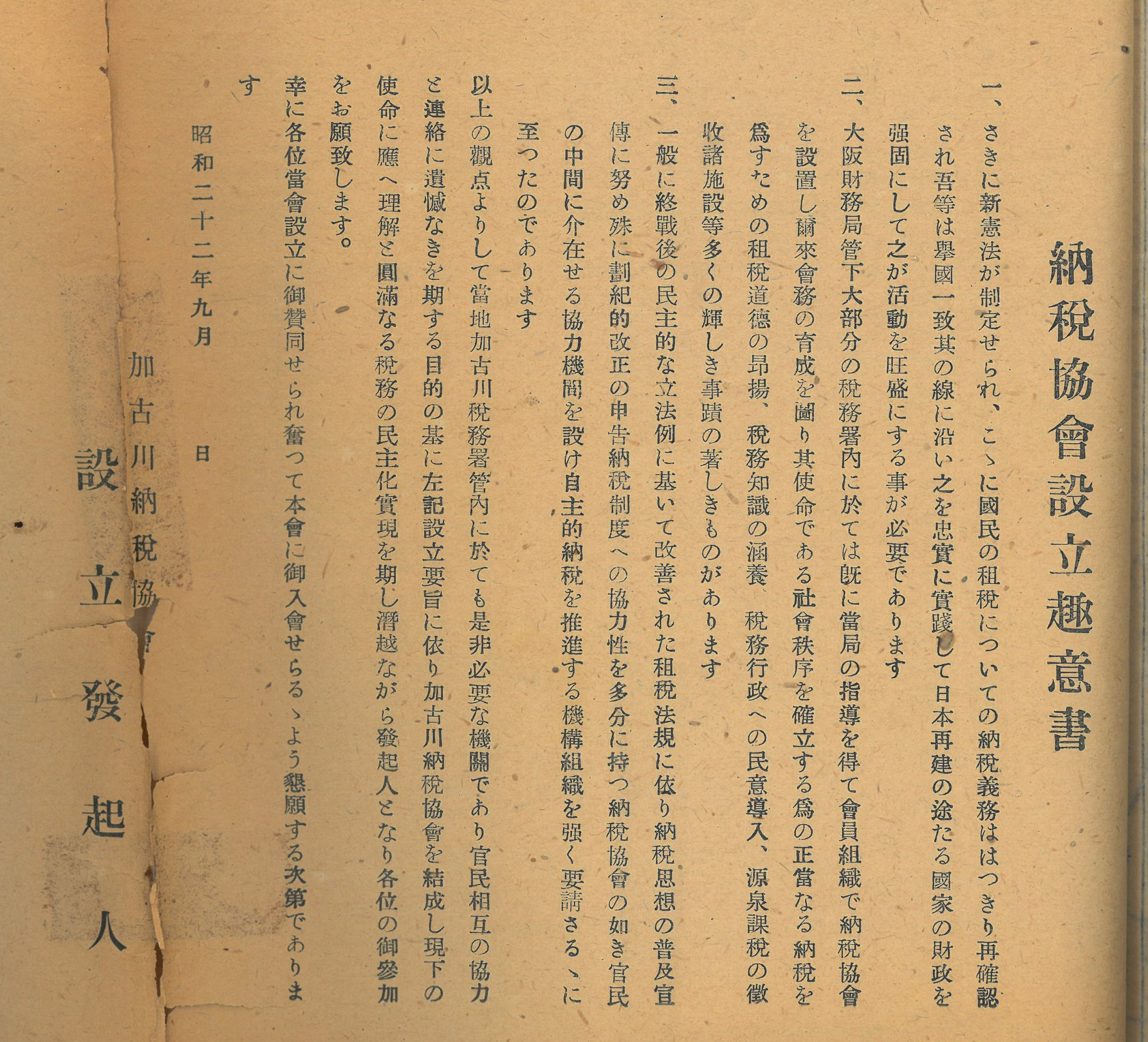

加古川納税協会設立関係書類

昭和22年(1947)

(画像をクリックすると拡大します。) |

(多木 隆元 氏 寄贈)

納税協会とは、大阪国税局管内に設置されている団体です。

昭和19年(1944)に大阪財務局管内の税務署ごとに源泉納税報国会が設置され、戦後、民主化に伴い、順次、現在の納税協会に改称されていきました。

展示しているのは、昭和22年(1947)9月に兵庫県の加古川税務署管内で納税協会設立が企図された際の設立趣意書です。そこでは、新憲法下での国民の納税義務が再確認された現在、納税協会の重要性として、租税道徳の昂揚、税務知識の涵養、税務行政への民意導入等を挙げています。

納税協会

(画像をクリックすると拡大します。) |