2 戦時税制と関係民間団体

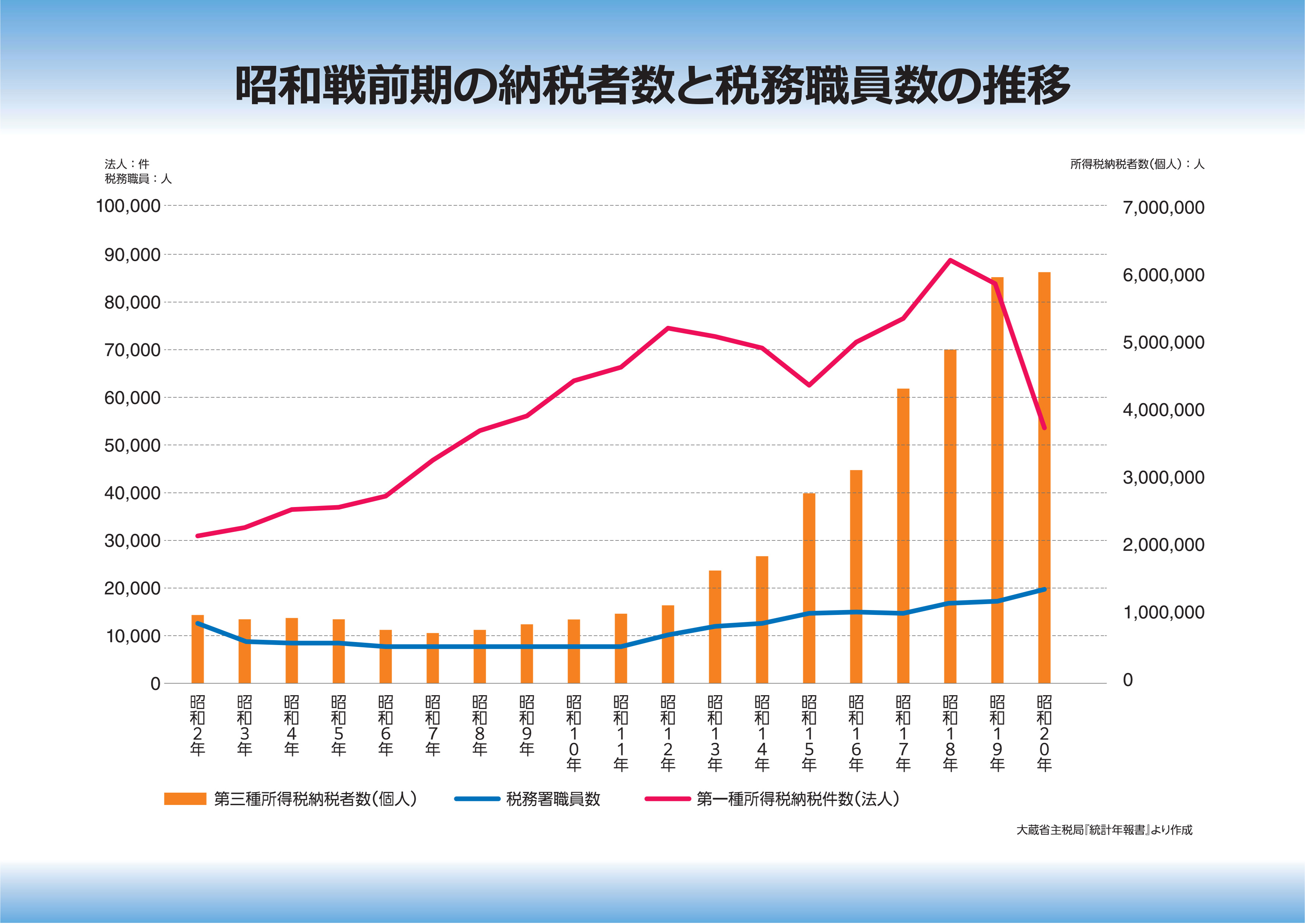

昭和期に入って、産業構造の近代化が進み、第一種所得税(現在の法人税)や第三種所得税(現在の所得税)の納税者数は増加していきましたが、税務職員数はほとんど増加しなかったうえ、国有財産管理や会社経理統制に関する事務を税務署が担当することとなり、人手不足が深刻化していきました。

昭和恐慌など大規模な不景気が起こり、税の滞納が深刻化しました。さらに、日中戦争以降、新税の創設や増税が相次ぎ、課税対象が広がっていきました。

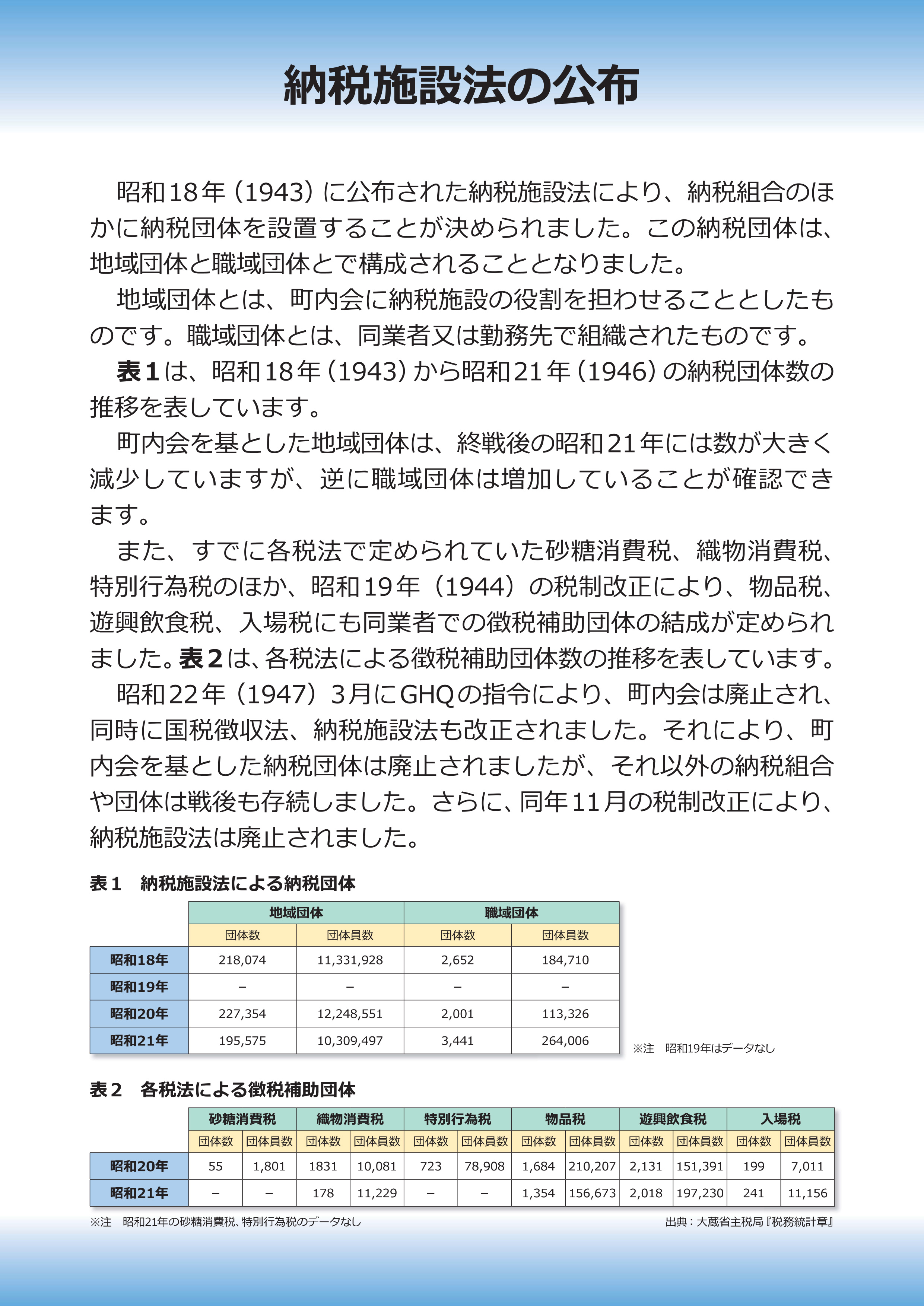

税務行政の人手不足が深刻化する中、昭和18年(1943)に公布された納税施設法により、町内会や納税組合を法制上の団体と認め政府が補助するようになったほか、各種の民間団体にも徴税の補助的役割をもたせることとなりました。

また、明治期から納税者の申告や申請などを代理している人々がいましたが、昭和17年(1942)の税務代理士法により、大蔵大臣より許可を受ける税務代理士制度が創設されました。税務代理士法は、昭和26年(1951)、申告納税制度を発展させること等を目的として廃止され、代わりに税理士法が制定されることとなりました。

昭和戦前期の納税者数と税務職員数の推移

(画像をクリックすると拡大します。) |

納税施設法の公布

(画像をクリックすると拡大します。) |

納税組合の普及に関する参考書

昭和13年(1938)

(画像をクリックすると拡大します。) |

(久米 幹男 氏 寄贈)

昭和11年(1936)の国税徴収法改正により、市町村交付金が増額されました。昭和12年(1937)に国民精神総動員運動のもと、納税奉公が叫ばれるようになりました。

全国で様々なイベントが行われましたが、埼玉県浦和市(現在のさいたま市)では、昭和13年(1938)から15年(1940)までの期間、納税組合の設置を推進する取組が行われました。会社や工場などのほか、同業者組合などを単位として納税組合を結成し、埼玉県や浦和市から組合に奨励金を交付することで納税組合の結成を推進しました。

特別行為税納税組合規約

昭和18年(1943)

(画像をクリックすると拡大します。) |

(久米 幹男 氏 寄贈)

昭和18年(1943)に、納税施設法が施行されました。

展示している史料は、武雄税務署(当時は佐賀県杵島郡、藤津郡、西松浦郡を管轄)管内の写真業組合が作成した特別行為税納税組合の規約です。組合員は毎月3日までに課税標準申告書とともに税金を組合長に提出し、組合長は5日までに申告書を税務署に、税金を銀行もしくは郵便局に預け入れることとされました。組合は、特別行為税の完納を目指し、課税や申告に関する指導もしました。

税務代理士の登場

(画像をクリックすると拡大します。) |

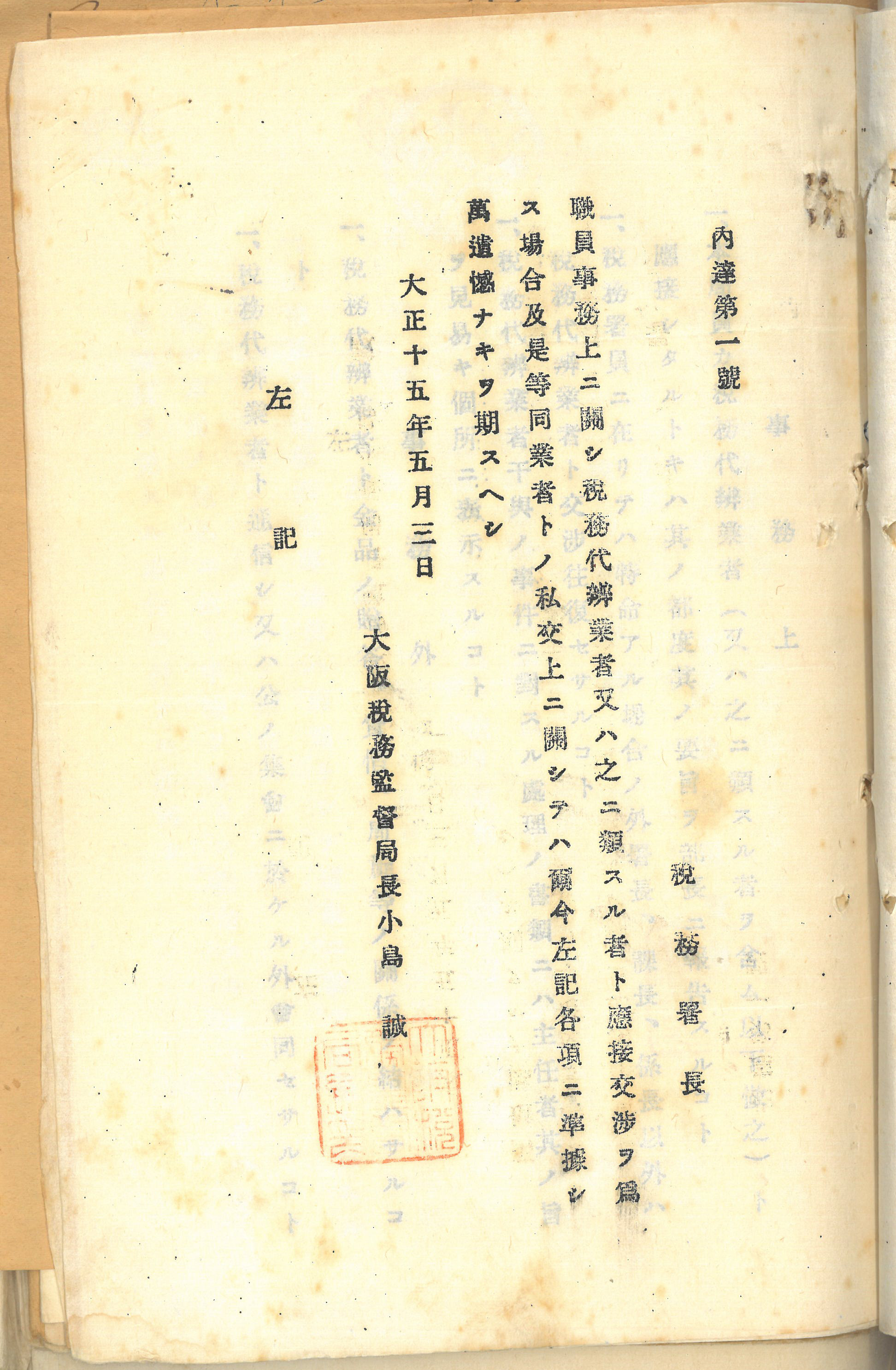

税務代弁業者との応接交渉について

大正15年(1926)

(画像をクリックすると拡大します。) |

明治時代から、経理や税法に精通した人の中で、税務代理業務を行う人が出てきました。中には、脱税を教唆したり、税務職員に贈賄したりする者がいました。特に、税務職員の収賄は、税務行政への信頼を著しく損なう行為であり、税務職員に対して厳しく戒められました。このような注意は明治時代からしばしば出されていました。

展示している史料は、税務職員が税務代弁業者と応接する際の注意事項について、大阪税務監督局長が税務署長に通知をした文書です。

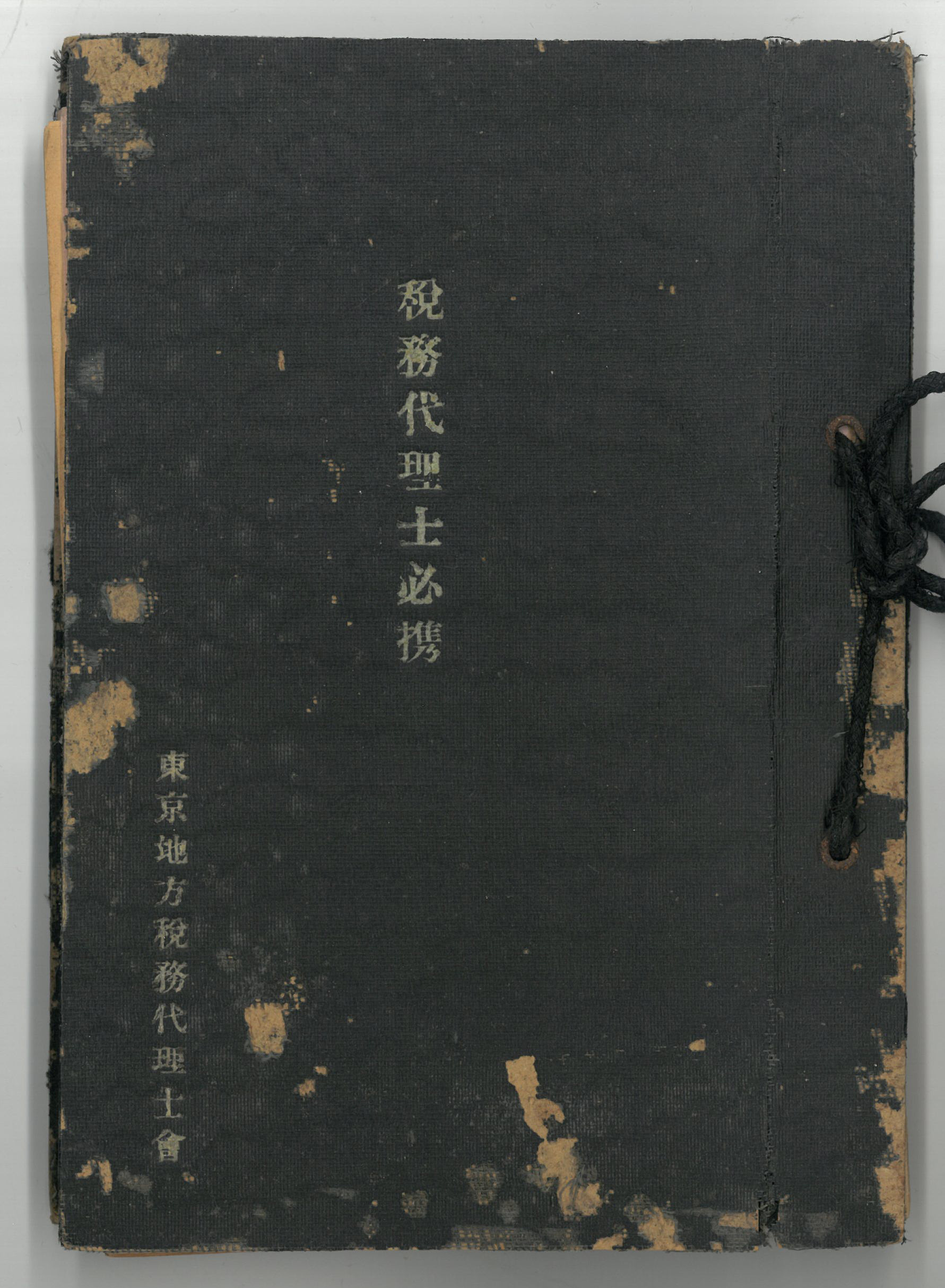

税務代理士必携

昭和17年(1942)

(画像をクリックすると拡大します。) |

(久米 幹男 氏 寄贈)

東京地方税務代理士会が、作成配付したものです。中には税務代理士法や施行規則、東京地方税務代理士会会則等のほか、東京地方税務代理士会設立総会での賀屋大蔵大臣、栗原東京財務局長の祝辞も記載されています。

賀屋大蔵大臣の祝辞には、税務代理士について、「納税者の善良なる指導者となり其の権利を正当に擁護せしむると共に納税思想の普及宣伝に努めしめ以て戦時下税務行政の適正円満なる運営に資する」ために創立されたものであることが記載されており、大臣が税務代理士制度に期待を寄せていたことが、うかがわれます。

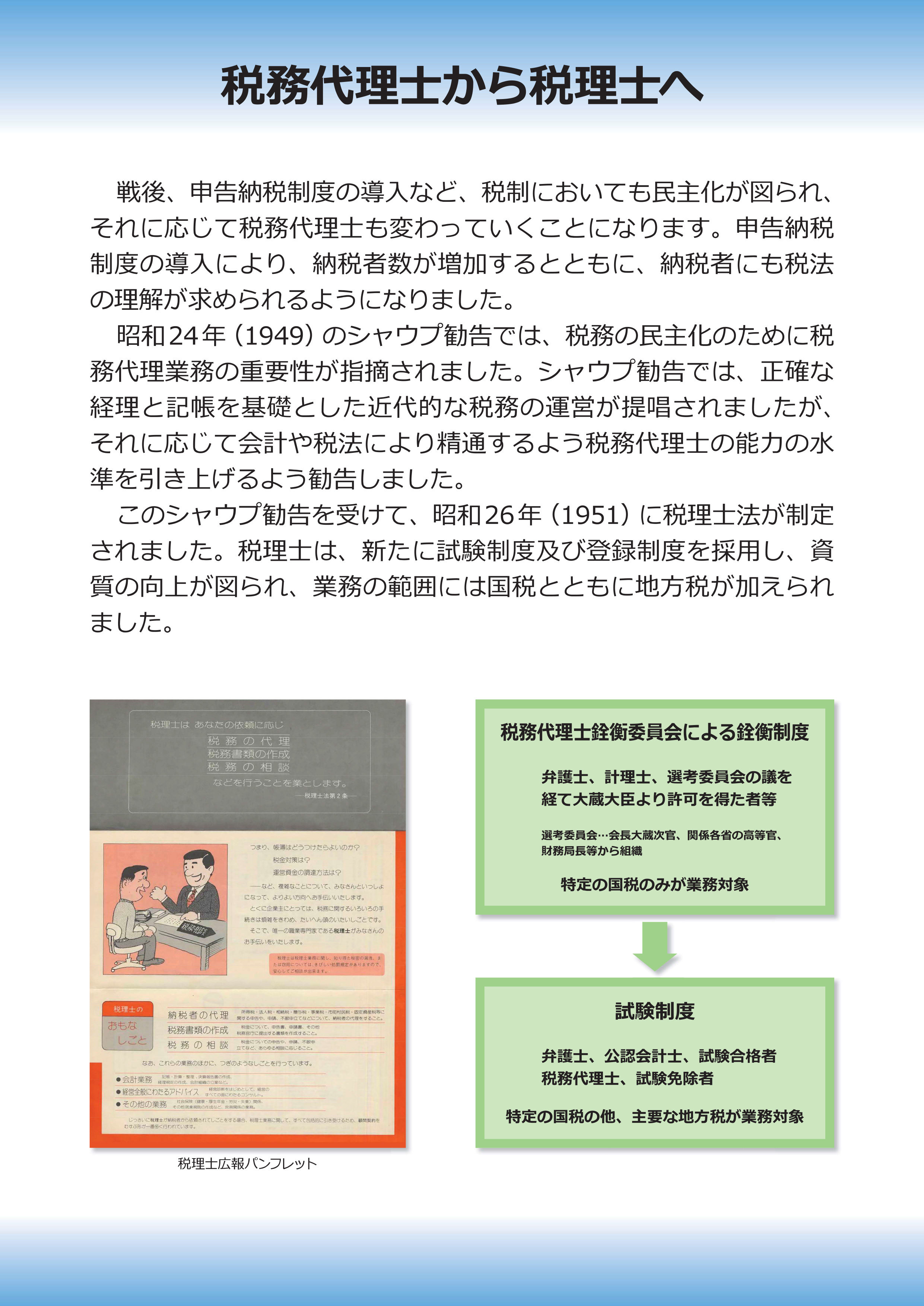

税務代理士から税理士へ

(画像をクリックすると拡大します。) |