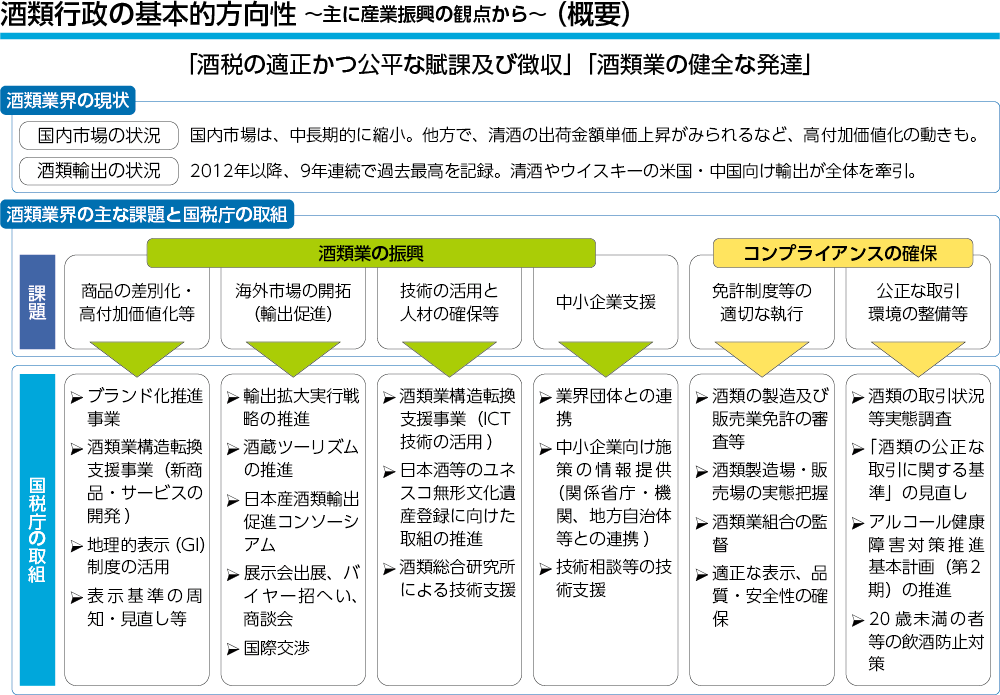

Ⅴ 酒類行政

2 国税庁の取組

~ 酒類業の振興 ~

酒類業の振興に当たっては、官民の適切な役割分担の下、事業者や業界団体等が創意工夫を発揮して意欲的な取組が行われるよう、各種支援事業や環境整備に取り組んでいきます。また、制度改善や外国政府との交渉等、民間では対応できない課題については、行政として適切に対応を図ります。更に、中小企業の経営基盤の安定に配意するとともに、酒類製造業の技術力の強化を支援していきます。

(1)国内消費回復の取組

![]() 酒類の国内消費回復・拡大に向けたプロモーション

酒類の国内消費回復・拡大に向けたプロモーション

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、飲食店を中心に酒類の国内消費が大きく減少したことから、酒類の国内消費回復・拡大に向けたプロモーションを、各業界と連携して実施しました。

イ 日本ワインフェア

日本ワインの消費の回復や販路の拡大を図り、国内需要を喚起させるため、全国のレストランをオンラインでつないだ分散型セミナーを実施しました。

また、消費者がより身近に日本ワインを感じることができるよう、ウェブサイト「日本ワインファンサイト」(https://nihonwine-fun.nta.go.jp)を公開し、日本ワインの情報発信等を行っています。

ロ クラフトビール・オンラインフェス

クラフトビールの消費回復・拡大と生産地域・周辺産業の活性化を図るため、その魅力を伝えるメーカーと消費者の間のオンラインによるコミュニケーションイベントを実施し、クラフトビールの認知度向上並びにインターネット販売及び料飲店テイクアウトの利用促進を図りました。

ハ 街の酒屋さん 魅力再発見キャンペーン

地域の酒屋が地元の酒類の魅力や特色を伝えるとともに、試飲等を通じて消費者の関心を高めるための酒販店フェアを実施しました。

ニ 全国酒類製造場のオンライン・マップへの登録

消費者が酒類製造場に関する情報にアクセスしやすい環境を整備して消費者の日本産酒類に対する興味関心を喚起し、日本産酒類の消費回復を図るため、掲載を希望した酒類製造場の詳細情報をインターネット上のマップに登録・表示しました。

![]() 酒類業構造転換支援事業費補助金(フロンティア補助金)の創設

酒類業構造転換支援事業費補助金(フロンティア補助金)の創設

酒類業は、国内需要の減少や酒類業従事者の減少・高年齢化等の構造的課題に直面しており、これらの構造的課題に対応するためには、酒類事業者の経営改革、酒類業の構造転換を促進することが必要です。

このような観点の下、令和2(2020)年度第3次補正予算において、「酒類業構造転換支援事業費補助金(フロンティア補助金)」を創設し、商品の差別化、販売手法の多様化、ICT技術の活用に関する新規性・先進性のある取組に対し、補助を行うこととしています。

(2)海外需要の開拓

「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和2(2020)年12月15日農林水産業・地域の活力創造本部決定)において、酒類について、清酒、ウイスキー、本格焼酎・泡盛の3品目が輸出重点品目とされ、品目ごとのターゲット国、輸出目標等を定めました。農林水産物・食品の輸出額を2025年までに2兆円、2030年までに5兆円とする政府目標の達成に向け、本戦略を踏まえ、この3品目を中心として、日本産酒類の一層の輸出拡大を図るため、認知度向上や販路拡大等に積極的に取り組むこととしています。

イ 関税や輸入規制の撤廃等の国際交渉

EPA等の国際交渉において、関税や輸入規制等の撤廃、地理的表示(GI: Geographical Indication)の保護等を求めています。

平成31(2019)年2月に発効した日EU・EPA1では、EUに対する日本産酒類の輸出について、![]() 全ての酒類の関税即時撤廃、

全ての酒類の関税即時撤廃、![]() 「日本ワイン」の輸入規制の緩和、

「日本ワイン」の輸入規制の緩和、![]() 単式蒸留焼酎の容量規制の緩和、

単式蒸留焼酎の容量規制の緩和、![]() EU域内における酒類の地理的表示の保護を実現しました。

EU域内における酒類の地理的表示の保護を実現しました。

令和2(2020)年1月に発効した日米貿易協定では、米国は、![]() ワイン、蒸留酒の容量規制の改正に向けた手続を進めること、

ワイン、蒸留酒の容量規制の改正に向けた手続を進めること、![]() 米国での日本産酒類の10の地理的表示の保護に向けた検討手続を進めること、

米国での日本産酒類の10の地理的表示の保護に向けた検討手続を進めること、![]() 米国での酒類の販売に必要なラベルの承認のための手続の簡素化、

米国での酒類の販売に必要なラベルの承認のための手続の簡素化、![]() 米国市場における日本の焼酎の取扱いについてレビューを行うことについて約束しました。このうち、蒸留酒の容量規制が、令和2(2020)年12月に緩和され、四合瓶や一升瓶等での米国内での流通が可能となりました。

米国市場における日本の焼酎の取扱いについてレビューを行うことについて約束しました。このうち、蒸留酒の容量規制が、令和2(2020)年12月に緩和され、四合瓶や一升瓶等での米国内での流通が可能となりました。

令和3(2021)年1月に発効した日英包括的経済連携協定(日英EPA)では、酒類の関税撤廃や日本ワインの輸入規制緩和、地理的表示の保護について日EU・EPAと同一内容を確保するとともに、容量規制緩和の拡充を実現しました。

令和2(2020)年11月に署名した地域的な包括的経済連携(RCEP)協定では、日本が初めてEPAを締結する中国・韓国から清酒等の関税の段階的撤廃を獲得しました。

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故を起因とした各国の輸入規制2については、引き続き、科学的根拠に基づき撤廃を求めていきます。

- 1 日本と欧州連合(EU)との間で、貿易や投資など経済関係を強化する目的で締結された「経済連携協定(EPA: Economic Partnership Agreement)」であり、物品の貿易だけでなく、サービスや知的財産権などを含む全23章からなる包括的な協定です。

- 2 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故後、輸出先国において導入された酒類に対する輸入規制に対しては、関係省庁、独立行政法人酒類総合研究所等と連携して、規制の解除・緩和に向けた働きかけを行っています。その結果、これまでに、EU、ブラジル、マレーシア、ロシア、タイ、エジプト、仏領ポリネシア、アラブ首長国連邦(ドバイ・アブダビ)、ブルネイ、シンガポール、モロッコ及びエジプトにおいて、酒類に対する輸入規制が解除・緩和されています(令和3(2021)年5月末現在)。

ロ 輸出手続の迅速化・簡素化

日本から輸出する酒類の通関に際して国税当局が発行する証明書の提出を求める国がある場合には、迅速な発行に努めています。

令和元(2019)年9月には、輸出証明書の発行手続の迅速化の観点から、各種証明書の申請から発行までの事務手続の見直しを行いました。

令和2(2020)年4月には、酒税における輸出免税の適用に当たって必要となる輸出明細書について、税務署長への提出が不要とされ、当該手続が簡素化されました。また、令和3(2021)年4月から、事業者の利便性向上のため、証明書の申請及び発行を一元的にできる輸出証明書発給システムを導入し、インターネットによる申請を可能としました。

ハ 販路開拓支援

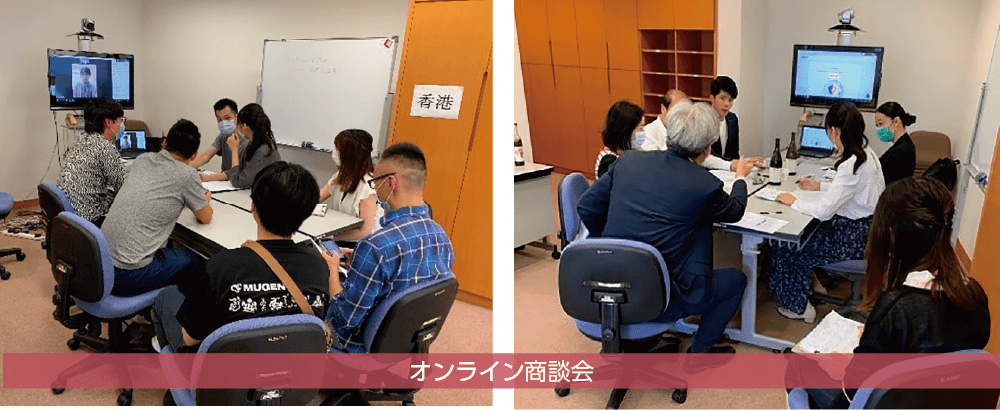

海外の大規模展示会への出展や、海外バイヤーの招へい・商談会を通じ、酒類事業者等と海外の輸入・流通業者とのビジネスマッチングを支援しています。

令和2(2020)年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、海外バイヤーとの対面による商談が実施できなかったことから、「オンライン商談会」を中国、香港など11か国・地域のバイヤーとの間で行いました。

国内では、輸出に意欲的に取り組もうとする酒類製造業者等と、輸出商社・卸とのビジネスマッチングのほか、各種支援メニューを総合的に提供する「日本産酒類輸出促進コンソーシアム」を立ち上げ、輸出に関するセミナーやビジネスマッチングをオンラインを中心に、計13回開催しました。

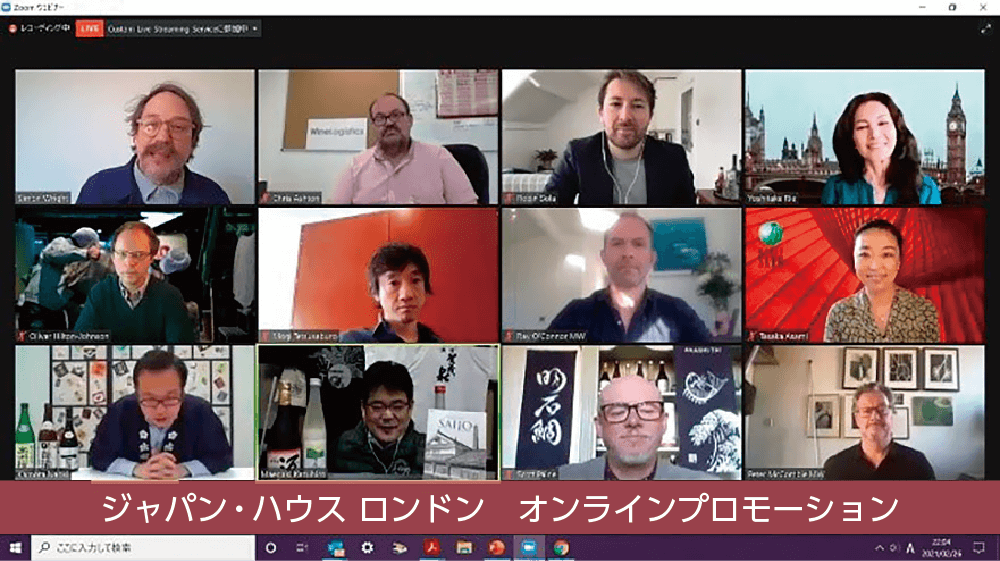

ニ 国際的プロモーション

国際的イベント等におけるプロモーションや海外の酒類専門家の酒蔵等への招へい等により、日本産酒類に対する国際的な認知度向上に取り組んでいます。

令和2(2020)年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、海外との往来が困難なため、オンラインを活用し、令和3(2021)年2月に英国・ロンドンのジャパン・ハウスと連携して、日本酒をテーマに現地酒類事業者を対象にしたプロモーションイベントを開催し、日本酒の認知度や理解の向上に取り組みました。

(3)ブランド化・酒蔵ツーリズムの推進

令和2(2020)年度には、日本産酒類の高付加価値化やインバウンド需要の開拓を図る施策として、海外のニーズを踏まえたブランド戦略の構築や、酒蔵を含む観光資源の組合せによるインバウンド消費拡大を目指す取組についてのモデル事例の構築を支援し、有効な手法等の調査・実証分析を行いました。また、その結果を公表するとともに、令和3(2021)年度においては、これらの取組を補助事業化し、酒類事業者の主体的な取組を促進することで、業界全体でのブランド化及び酒蔵ツーリズムの推進を図っています。

イ 日本酒の輸出用裏ラベルの作成・周知

令和元(2019)年8月に、JFOODO(日本食品海外プロモーションセンター)の協力により、海外の消費者が日本酒を理解しやすく、相互に比較しながら選択しやすいよう、輸出用の「標準的裏ラベル」と「表記ガイド」を作成し、事業者や業界団体に周知しています。

令和3(2021)年4月に、JFOODOが開発した「標準的裏ラベルデータ制作システム」の活用も含め、「標準的裏ラベル」のより一層の普及に向け取り組んでいます。

《コラム8》日本産酒類のブランド化・酒蔵ツーリズム推進事業

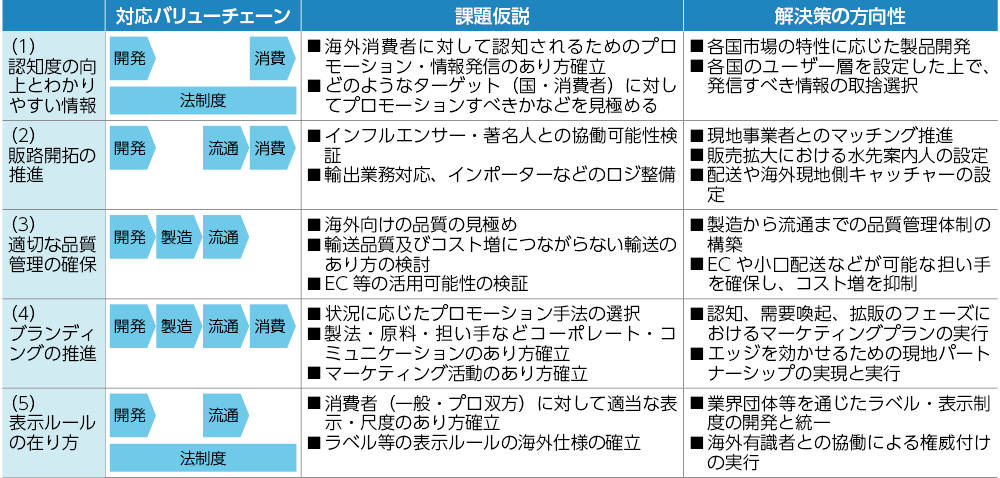

令和2(2020)年度、酒類業界全体のブランド化及び酒蔵ツーリズムを推進するため、日本産酒類の高付加価値化や認知度向上に向けた取組について、モデル事例の構築に有効な手法の調査・実証分析を行い、その結果を公表しました。

令和3(2021)年度には、これらの結果も踏まえ、補助事業化して、引き続きブランド化や酒蔵ツーリズムの推進に意欲のある事業者を支援することとしています。

日本産酒類のブランド化・酒蔵ツーリズム推進事業 実施概要

■日本産酒類のブランド化推進事業

本事業では24テーマで実施した取組について、事業者の海外展開のステージや取組内容に応じて課題を類型化し、それらの課題に対する解決策について方向性を示しました。

■酒蔵ツーリズム推進事業

本事業では16テーマで実施した取組について、テーマごとに「酒蔵ツーリズム」を成立させる要件や、成功に向けての視点などを整理し、今後の発展に向けての考察を行いました。

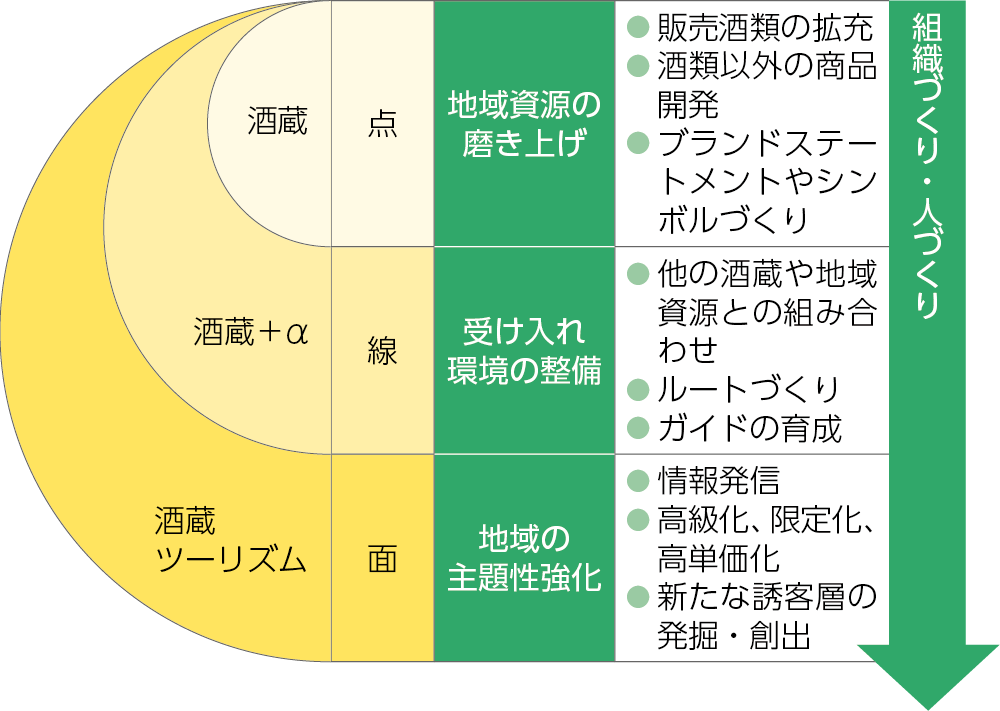

【酒蔵ツーリズムへの発展に向けた各段階で求められる取組】

「点」:【酒蔵】地域資源の磨き上げ

最初に取り組むことは、酒蔵ツーリズムにおいて最も重要な地域資源である、酒蔵そのものの磨き上げである。例えば、酒蔵で販売する酒類の拡充や、酒類以外の商品開発、それらが物語るブランドステートメントや、商品に共通して掲示するシンボルをつくること等が挙げられる。

「線」:【酒蔵+α】受け入れ環境の整備

次に、他の酒蔵(「点」)や、地域資源と組み合わせてルート(「線」)をつくることで、受け入れ環境の整備を進める。その際、それぞれの受け入れ環境に特有の「物語」を伝えるため、ガイドの育成なども求められる。

「面」:【酒蔵ツーリズム】地域の主題性強化

そして、複線化(「面」)や、受け入れ地域の主題性強化によって、「物語」を紡ぎ出し、他の酒蔵ツーリズムとの差別化や、地域内での協調と競争による魅力向上が求められる。特に、酒蔵ツーリズムへの参加者による動向や反応を丁寧に拾うことで、これまでには気づかなかった新たな地域の魅力の発見につながったり、強化すべき主題性の発掘に結びついたりする可能性がある。

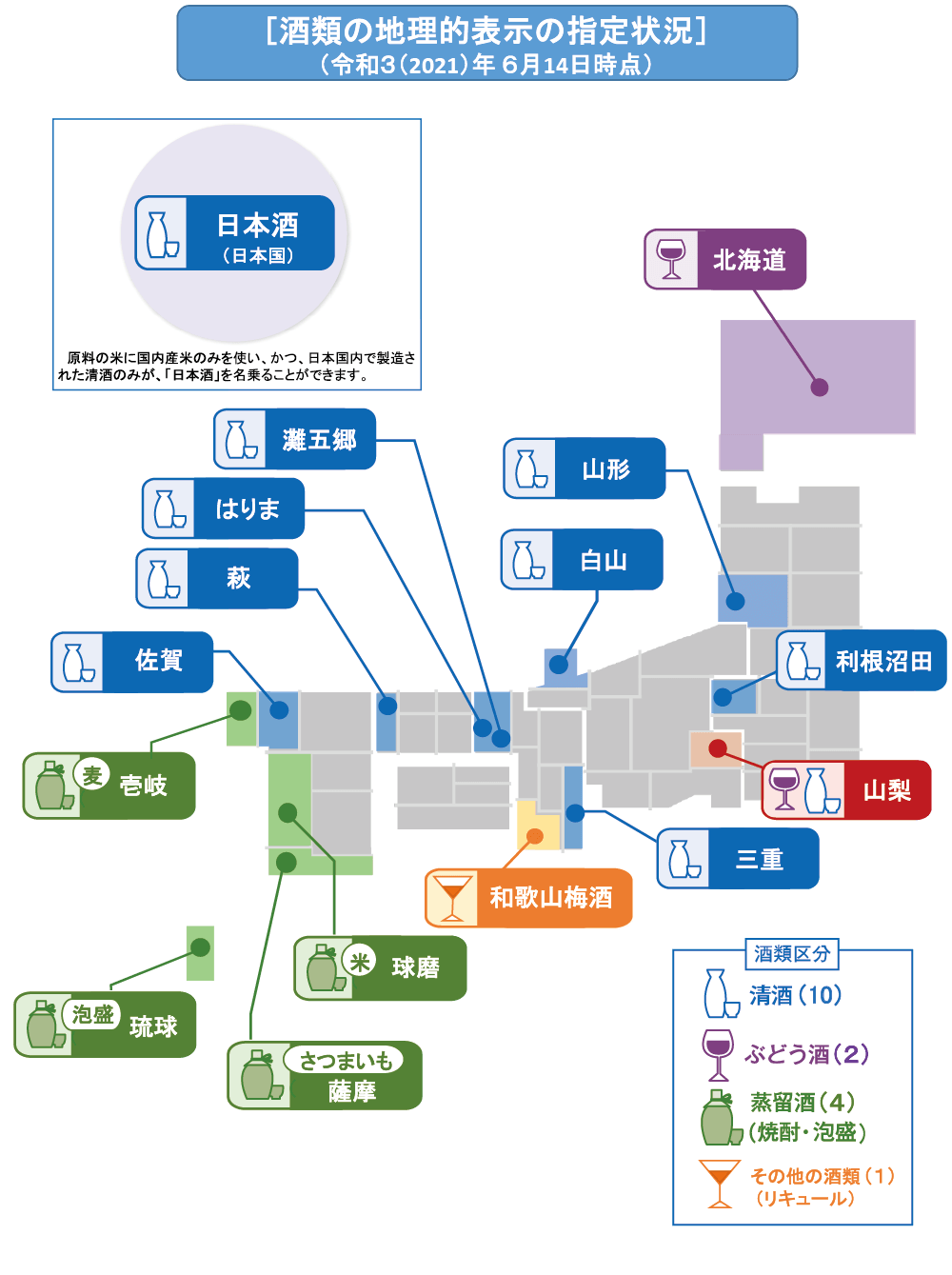

ロ 地理的表示(GI)の普及拡大

地理的表示(GI)制度は、酒類や農産品について、ある特定の産地ならではの特性(品質、社会的評価等)が確立されている場合に、当該産地内で生産され、一定の生産基準を満たした商品だけが、その産地名(地域ブランド名)を独占的に名乗ることができる制度です。

国税庁では、国内外における酒類のブランド価値向上等の観点から、地理的表示の指定や普及拡大に取り組んでおり、地理的表示の指定に向けた相談等に対しては、説明会・セミナーの実施、パンフレット等広報媒体の作成等による支援を行っています。

令和3(2021)年6月14日時点で17の地理的表示を指定するとともに、消費者等の認知度の向上に向けたシンポジウム等を開催しています。

ハ ワインの表示ルールの定着のための取組

従来、国内では、国産ぶどうのみを原料とした「日本ワイン」のほか、輸入濃縮果汁や輸入ワインを原料としたワインなど様々なワインが流通しており、消費者にとって「日本ワイン」とそれ以外のワインとの違いが分かりにくいという問題がありました。

こうした状況から、国税庁において、日本ワインの定義などを定めた「果実酒等の製法品質表示基準」(ワインの表示ルール)を策定し、平成30(2018)年10月から施行されています。

(参考 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/kajitsushu/index.htm)

また、日本ワインの消費者向けシンポジウムや業界団体や研究機関を集めた情報交換会なども開催しています。

こうした表示ルールの定着により、日本ワインのブランド価値の向上を図ります。

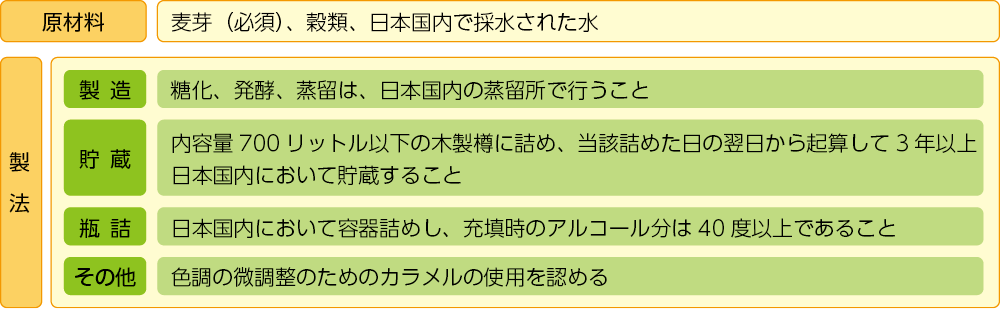

《コラム9》ジャパニーズウイスキーの表示に関する自主基準制定について

ウイスキー製造業者が加入している日本洋酒酒造組合が、国内外の消費者の適正な商品選択に資することで消費者の利益を保護し、事業者間の公正な競争を確保するとともに品質の向上を図ることを目的として、「ジャパニーズウイスキーの表示に関する自主基準」を制定し、令和3(2021)年4月1日から運用を開始しています。

当該自主基準においては、次の定義に該当するウイスキーについて、「ジャパニーズウイスキー」と表示することができます。

ジャパニーズウイスキーの定義※

※ 令和3(2021)年3月31日以前に事業者が販売するウイスキーについては、令和6(2024)年3月31日までの間、従前の表示を認める経過措置が設けられています。

今般制定・施行された自主基準が適切に運用されることにより、ジャパニーズウイスキーの国内外での信頼性が更に高まり、今後一層の需要拡大につながることが期待されます。

国税庁では、こうした業界の自主的な取組を見守りつつ、当該基準の内容が定着するよう、事業者や消費者に対して周知啓発を図るなどの側面的な支援を行ってまいります。

自主基準の詳細は、日本洋酒酒造組合ホームページ(http://www.yoshu.or.jp)をご覧ください。

(4)技術支援

イ 醸造技術等の普及の推進

各国税局には、技術部門として鑑定官室(沖縄国税事務所主任鑑定官を含みます。以下同じです。)を設置しており、酒類製造者への指導や相談対応、鑑評会や研究会などの開催、酒造組合などの講習会や審査会などへの職員派遣などを通じ、酒類総合研究所の研究成果をはじめ、先端技術などの普及を推進しています。

ロ 日本酒、焼酎・泡盛などのユネスコ無形文化遺産への登録に向けた取組

「成長戦略フォローアップ」(令和2(2020)年7月17日閣議決定)において、「日本酒等のユネスコ無形文化遺産への登録を視野に調査を2020年度中に開始する」旨が盛り込まれました。また、第204回国会における菅内閣総理大臣の施政方針演説において、「日本酒・焼酎などの文化資源について、ユネスコ無形文化遺産への登録を目指す」との発言がありました。引き続き、文化庁が行う醸造技術を中心とした日本酒・焼酎等に係る文化的価値についての調査に協力するとともに、その担い手となる酒蔵等と連携して、保存・活用体制の整備を図るなど、ユネスコ無形文化遺産の登録に向けた取組を推進します。

また、ユネスコ登録に向け、日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術に係る歴史や理念(芸術性等)に関する文献調査や杜氏等に対するヒアリング調査、ユネスコ無形文化遺産登録に向けた機運を醸成するためのポスター、リーフレット等の作成や令和3(2021)年4月に設立された「日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会」等とも連携した効果的な事業を行うこととしています。

ハ 酒類の品質及び安全性に関する支援

酒類の生産から消費までの全ての段階における酒類の安全性の確保と品質水準の向上を図ることを目的として、酒類の製造工程の改善などに関する技術指導を行っているほか、酒類の放射性物質に関する調査・情報提供などにより安全性を確認しています。

ニ 酒類総合研究所の取組

酒類総合研究所は、酒類業振興の技術基盤を担う機関として、新たな価値の創造に資する研究といった日本産酒類のブランド価値向上のための研究や、酒類製造の技術基盤の強化のための各種醸造微生物及び原料の特性把握等の研究等を積極的に推進しています3。

さらに、酒類醸造講習や鑑評会を業界団体と共催し、酒類業界の人材育成等の取組を実施しています。

また、アウトリーチ活動及びオープンサイエンスを推進し、産業界、大学、公設試験研究機関等と連携した取組を実施するとともに、各地域の現状を把握している各国税局鑑定官室と密接に連携しながら醸造技術等の普及を推進しています。

- 3 酒類総合研究所は、令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの「第5期中期目標期間」において、

酒類業の振興のための取組、

酒類業の振興のための取組、 酒税法等の適切な運用のための取組、

酒税法等の適切な運用のための取組、 酒類に関するナショナルセンターとしての取組をその使命とし、各種業務を実施することとしています。

酒類に関するナショナルセンターとしての取組をその使命とし、各種業務を実施することとしています。

(5)中小企業対策

中小企業が大半を占める酒類業界が社会経済情勢の変化に適切に対応できるよう、日本酒造組合中央会の近代化事業をはじめ、業界団体の各種の取組を支援しているほか、中小企業診断士等の専門家を講師とした研修の開催、中小企業等経営強化法に定める経営力向上計画の作成支援等を行っています。

また、関係省庁・機関や地方自治体等と連携しつつ、政府の中小企業向け施策(相談窓口、補助金、税制、融資等)について、事業者や業界団体に情報を提供し、活用の促進に取り組んでいます。

(6)酒類の公正な取引環境の整備

酒類の公正な取引環境の整備に当たっては、「酒類の公正な取引に関する基準」等を酒類事業者に周知・啓発し、公正取引の確保に向けた酒類事業者の自主的な取組を促すとともに、酒類の取引状況等実態調査の効果的な実施に努めることにより、公正取引の確保を推進しています。また、平成28(2016)年6月に公布された酒税法等の一部改正法の規定を踏まえ、同基準の見直しについての検討を進めます。

(7)社会的要請への対応

イ 資源リサイクル等の推進

食料品業界の一員として、酒類容器のリサイクルや食品廃棄物の発生抑制等を通じた循環型社会の構築の観点から、酒類業団体等を通じて酒類容器のリサイクル等への取組が一層推進されるよう周知・啓発を行うとともに、毎年10月を「3R4推進月間」と定め、関係省庁と連携した啓発活動を行っています。

また、平成28(2016)年に閣議決定された「地球温暖化対策計画」に基づき、国税審議会酒類分科会において、ビール業界が取り組むCO2削減目標(低炭素社会実行計画)について、評価・検証を実施しています。

- 4 Reduce(リデュース:廃棄物の発生抑制)、Reuse(リユース:再使用)、Recycle(リサイクル:再利用)の頭文字のRのことです。

ロ 20歳未満の者の飲酒防止対策

20歳未満の者の飲酒防止に向け、啓発ポスターやパンフレットを作成するほか、毎年4月を「20歳未満飲酒防止強調月間」と定め、関係省庁・業界団体と連携した啓発活動を行っています。

また、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(告示)」の制定や酒類販売管理研修等を通じて、酒類の適正な販売管理を確保するよう酒類業者等へ指導するとともに、関係省庁と連名で酒類販売時の年齢確認の徹底を要請する文書を酒類販売業者等に発出し、指導しています。

ハ アルコール健康障害対策

アルコール健康障害対策基本法(平成26(2014)年6月施行)に基づき策定された第2期の「アルコール健康障害対策推進基本計画」(令和3(2021)年4月~令和8(2026)年3月)などを踏まえ、関係省庁、酒類業団体とも連携・協力しながら、20歳未満の者の飲酒防止対策やアルコール健康障害の発生防止等に向けた取組を推進します。