Ⅴ 酒類行政

~ 酒類業の振興を図るため、様々な取組を実施 ~

国税庁は、酒税の適正・公平な課税の実現はもとより、酒類業の健全な発達に向けて、積極的な取組を実施しています。

酒類業は、歴史的・文化的に重要な地場産業を形成してきたほか、近年では、地方創生やクールジャパンとして新たな価値を創出しており、その発展は地域経済や日本経済の活性化等に寄与するものです。

こうした観点から、国税庁においては、酒類業の事業所管官庁として、個々の酒類業者や業界団体等のニーズや課題等の把握に努めるとともに、関係省庁・機関等と連携・協調しつつ、酒類業の振興のための取組を強化していきます。

一方、酒類は致酔性、習慣性を有するなど、社会的に配慮を要する物品であることから、社会的要請に応えるための取組にも適切に対応しています。

1 酒類業界の状況

(1)国内市場の状況

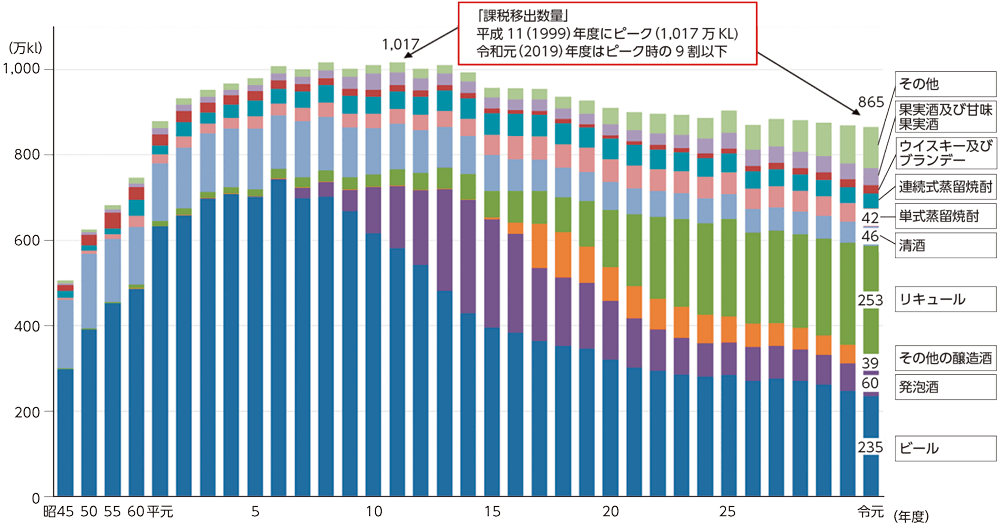

酒類の課税移出数量は平成11(1999)年度をピークとして減少してきています。各酒類の課税移出数量の構成比率の推移を見ると、近年、その構成が大きく変化していることが分かります。

特にビールの課税移出数量が大きく減少していますが、これは、ビールから低価格の発泡酒やチューハイ、ビールに類似した酒類(いわゆる「新ジャンル飲料」)に消費が移行していることが一因と考えられます。

課税移出数量の推移

酒類業界の大半は中小企業ですが、商品の差別化、高付加価値化、海外展開等に取り組み、成長している事業者も少なくありません。最近では、異業種やスタートアップ(新規事業の立ち上げ)、更には外国人が我が国の酒類業界に参入する動きも見られます。

(2)日本産酒類の輸出の状況

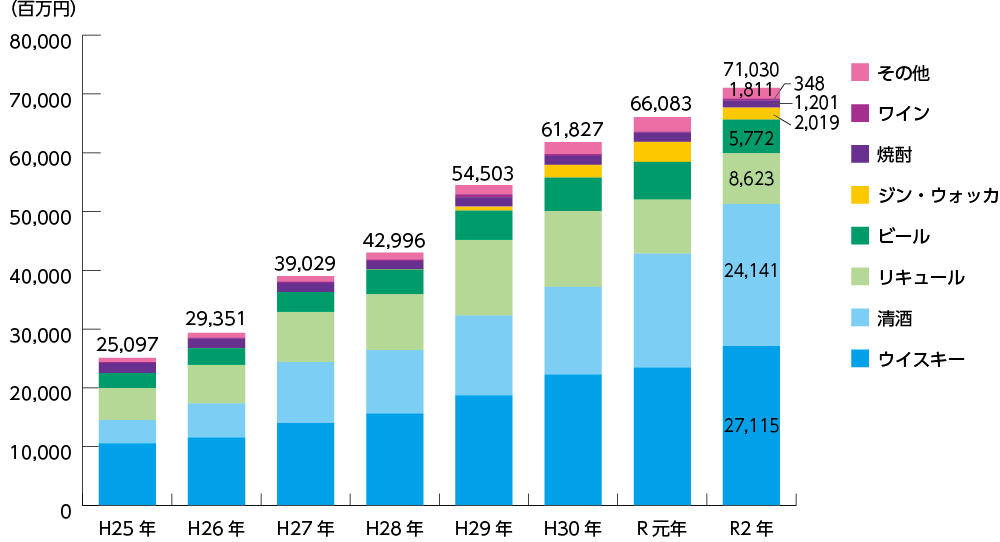

海外に目を向けると、日本産酒類は、近年、国際的なコンクールで受賞するなど、世界的な評価が高まっています。

このような中、日本産酒類の輸出金額は、令和2(2020)年は約710億円(対前年7.5%増)となり、9年連続で過去最高を記録しました。

最近の日本産酒類の輸出動向

(3)新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、特に令和2(2020)年4月以降は、国内では、飲食店を中心に酒類消費が一段と減少しました。一方、輸出については、欧米を中心に一時大幅に落ち込んだものの、同年8月以降回復し、同年の合計輸出金額はプラスに転じました。

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 家庭 消費 |

+5.2 | +12.5 | +9.5 | +22.5 | +26.9 | +17.4 | +12.2 | +11.7 | +5.9 | +22.1 | +14.2 | +8.2 | +13.6 |

| 飲食店 消費 |

+16.1 | +12.3 | ▲51.9 | ▲90.0 | ▲88.0 | ▲62.5 | ▲52.6 | ▲63.6 | ▲53.3 | ▲35.9 | ▲57.2 | ▲81.7 | ▲52.7 |

| 家庭+ 飲食店 消費 |

+9.5 | +12.5 | ▲13.6 | ▲17.1 | ▲9.0 | ▲6.3 | ▲7.0 | ▲10.2 | ▲9.5 | +2.9 | ▲10.2 | ▲24.1 | ▲8.1 |