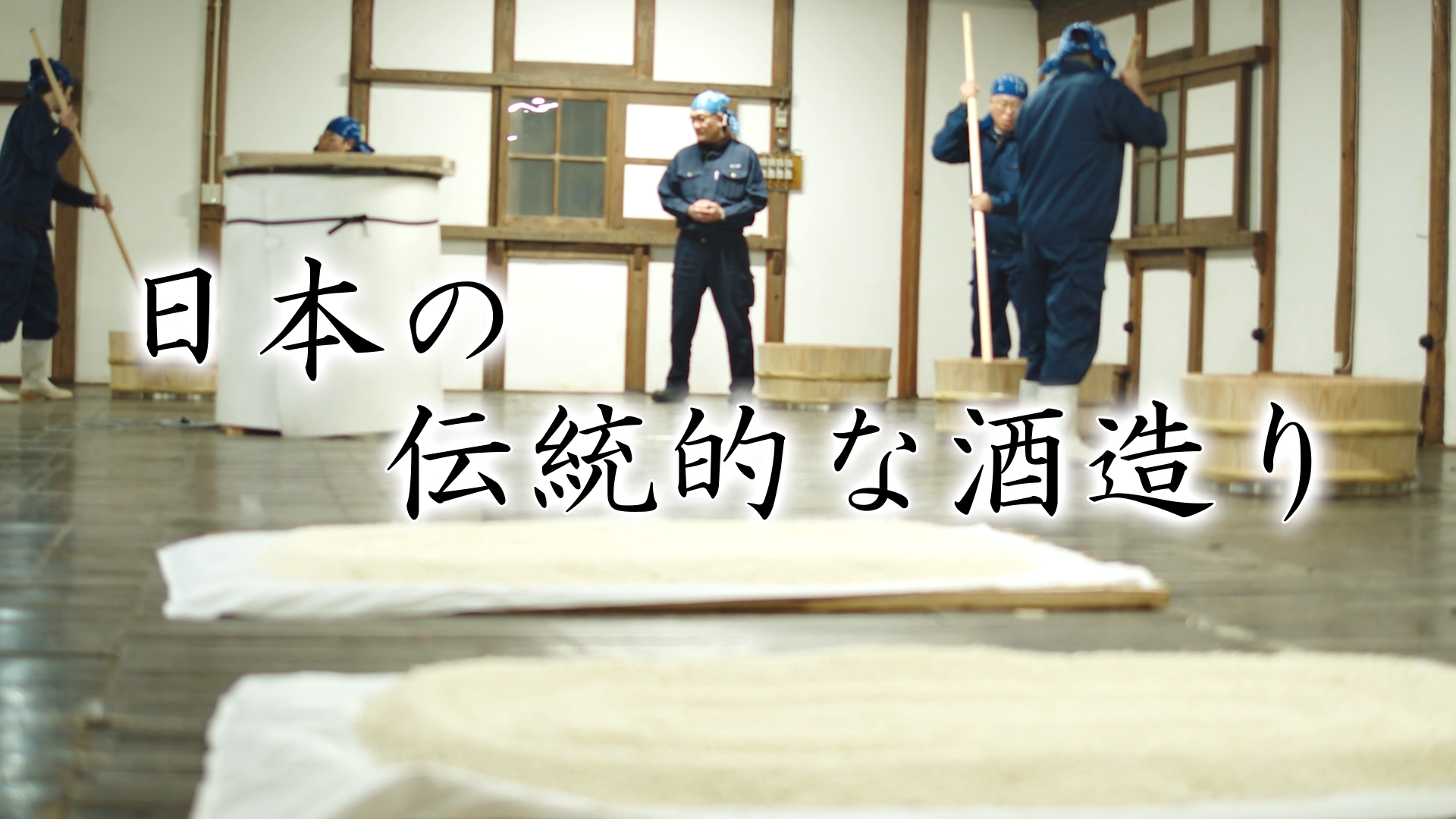

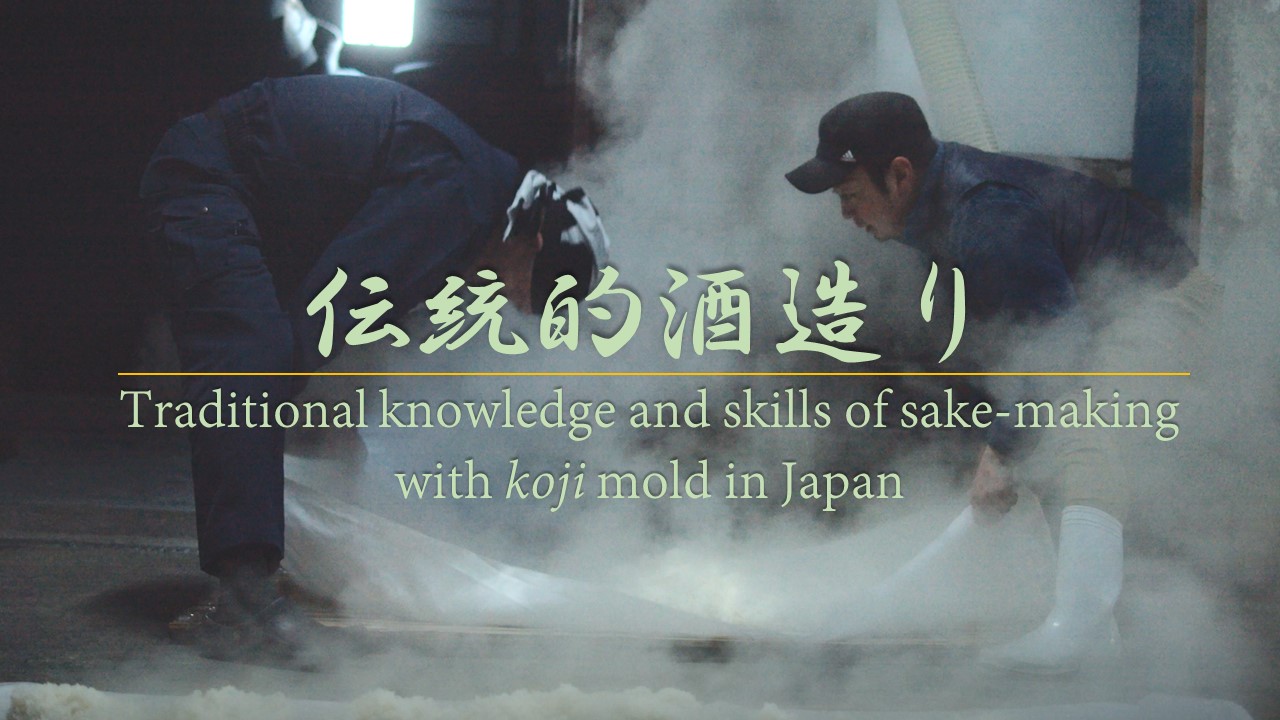

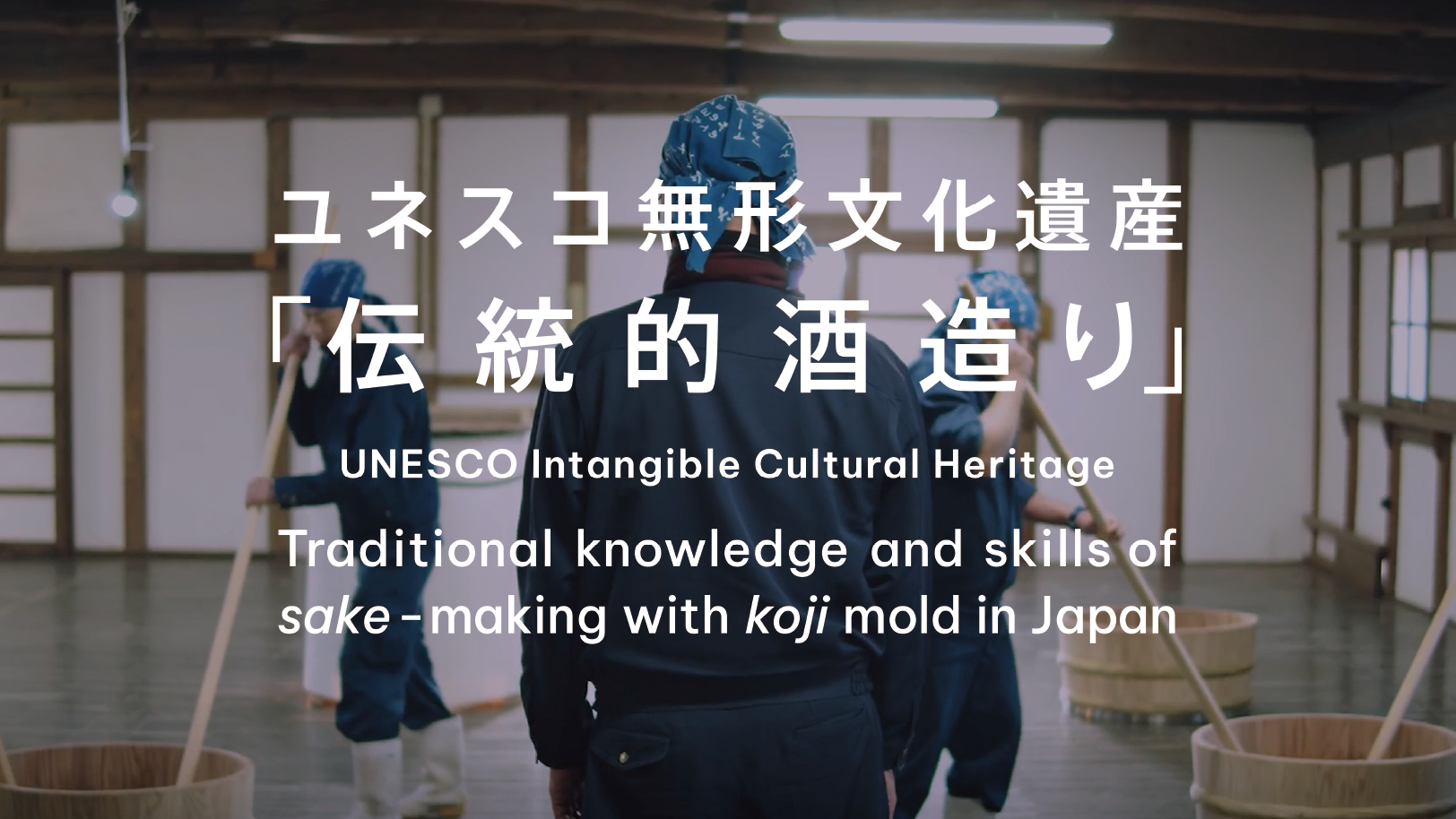

「伝統的酒造り」とは

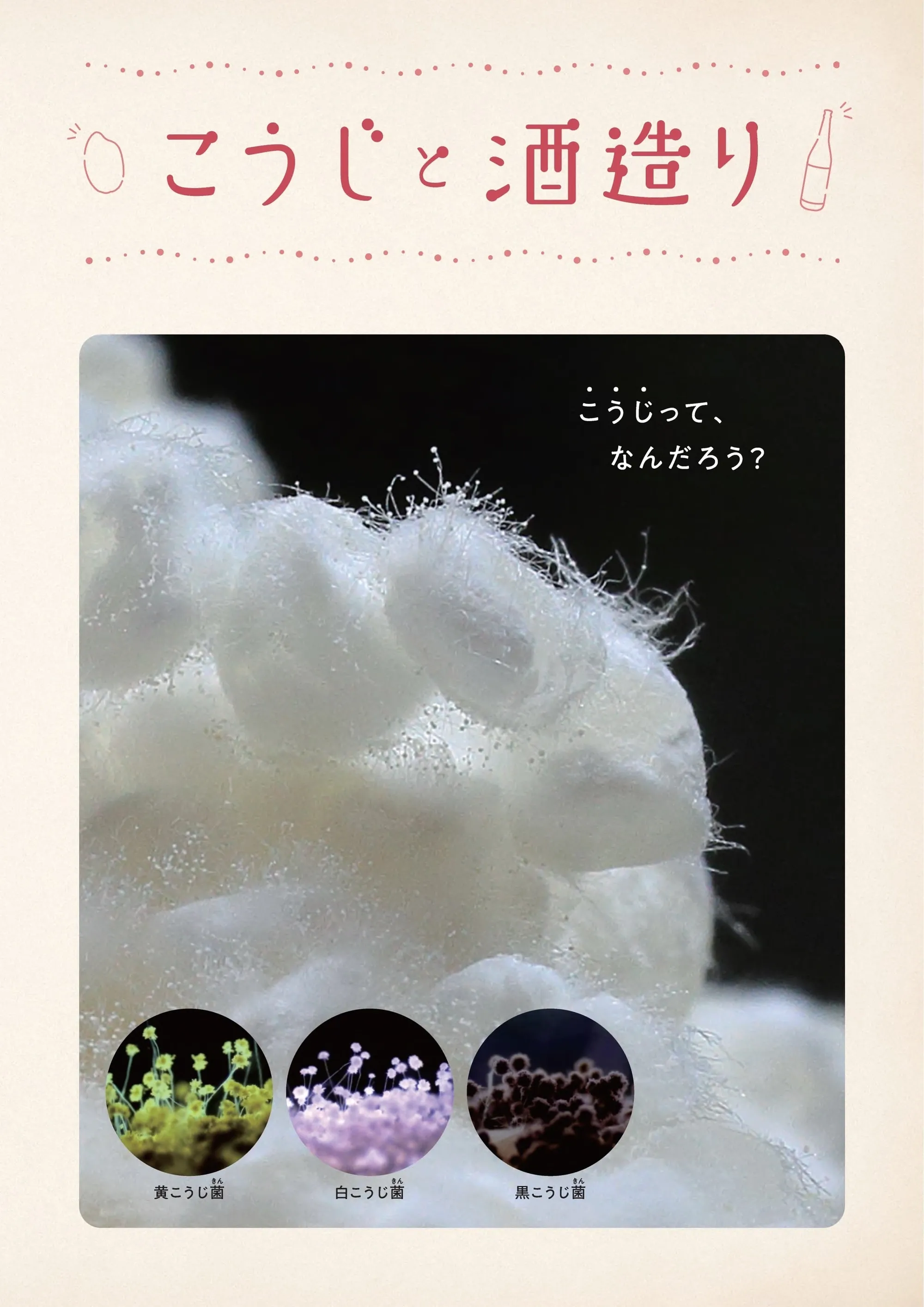

「伝統的酒造り」とは、杜氏、くらびと等がこうじ菌を用い、長年の経験に基づき築き上げてきた酒造り技術のことで、500年以上前にげんけいが確立したといわれています。

日本各地の気候風土に応じて発展し、にほんしゅ、焼酎、泡盛、みりん等の製造に受け継がれてきました。また、祭事や婚礼といった日本の社会文化的行事に酒が不可欠な役割を果たしており、伝統的酒造りはそれを根底で支える技術とされています。

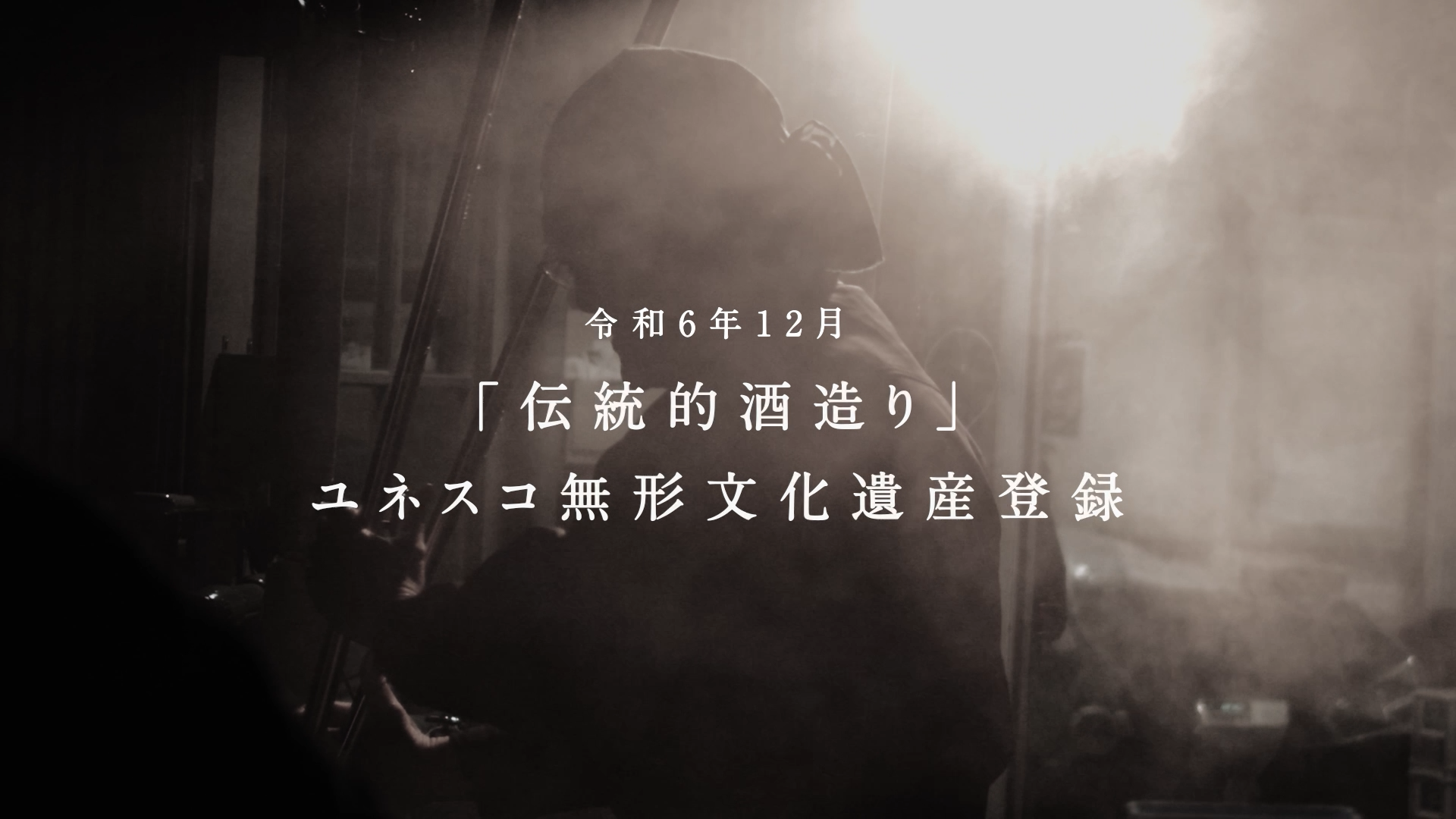

こうした「伝統的酒造り」は、2024年12月5日(日本時間)にユネスコ無形文化遺産保護条約 第19回政府間委員会(於:パラグアイ)において、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。