����Ŗ@�����̂��m�点�i����31�N4���j�i�ߘa�U�N12�������j

�@����31�N4���ɏ���Ŗ@�̈ꕔ����������܂����B����ł̎d���Ŋz�T�����x�Ɋւ����ȉ������e�͎��̂Ƃ���ł��B

�@�����̊T�v�ɂ��ẮA�u����Ŗ@�����̂��m�点�iPDF/120KB�j�v���������������B

PDF�`���̃t�@�C�����������������ꍇ�ɂ́AAdobe Reader���K�v�ł��BAdobe Reader���������łȂ����́AAdobe�̃_�E�����[�h�T�C�g����_�E�����[�h���Ă��������B

1�@���A�i�ƒm��Ȃ���s�����ېŎd����ɌW��d���Ŋz�T���̐���

�@�ېŎd����ɌW�鎑�Y���[�t���ׂ�����ł�[�t�����ɕېŒn�悩��������ꂽ�ېʼnݕ��i�����閧�A�i�i���j�j�ł���A���Y�ېŎd������s�����Ǝ҂����̉ېŎd������s���ۂɁA������鎑�Y�����A�i�ł��邱�Ƃ�m���Ă����ꍇ�ɂ́A���Y�ېŎd����ɌW�����Ŋz�ɂ��Ďd���Ŋz�T�����x�̓K�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƂƂ���܂����B

���@�����ł������A�i�́A�����͔����̒n���Ɍ���ꂸ�A���A���ꂽ�S�Ă̎��Y���ΏۂƂȂ�܂��B

�y�K�p�J�n�����z����31�N�S���P���Ȍ�ɍs���ېŎd���ꂩ��K�p����܂��B

�Q�@�����͔����̒n���̉ېŎd������s�����ꍇ�̖{�l�m�F���ނ̕ۑ�

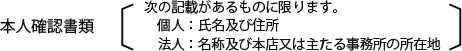

�@���Ǝ҂��u�����͔����̒n���v�̉ېŎd������s�����ꍇ�ɂ����āA���̉ېŎd����̑�����i���p�ҁj�̖{�l�m�F���ށi�^�]�Ƌ��̎ʂ��Ȃǁj��ۑ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���Y�ېŎd����ɌW�����Ŋz�ɂ��Ďd���Ŋz�T�����x�̓K�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƂƂ���܂����B

���@�ЊQ�ɂ��ۑ��ł��Ȃ������ȂǁA��ނȂ��������ꍇ�������܂��B

�y�K�p�J�n�����z�ߘa���N10���P���Ȍ�ɍs���ېŎd���ꂩ��K�p����܂��B

| �ۑ�����{�l�m�F���ނ͈̔� | ||

| �ۑ�����{�l�m�F���ނ́A�ȉ��̏��ނ��ΏۂƂȂ�܂��B | ||

| �ېŎd����̑�����̋敪 |  |

|

|---|---|---|

| �l | �����ɏZ����L����� | ���@�l�ԍ����L�ڂ��ꂽ���ʂ̎ʂ���ۑ����邱�Ƃ͂ł��܂���B ���@�l�ԍ����L�ڂ���Ă��Ȃ����� ���@�ʂ��̔�ی��ғ��L���E�ԍ������L�ڂ��ꂽ�����́A�����ł��Ȃ����x�Ƀ}�X�L���O����K�v������܂��B |

| �����ɏZ����L���Ȃ��� | ��L |

|

| �@�l | �����@�l �O���@�l |

|

| �l�i�̂Ȃ��Вc�� | ||

| �@�l�ېŐM���̎�����Ǝ� | ����҂̖{�l�m�F���ށi���j�ɉ����A�M�����̑�����ɗނ��鏑�ނ̎ʂ� ���@����҂̋敪�ɉ������{�l�m�F���ށi�Ⴆ�A����҂������@�l�̏ꍇ�ɂ͓o�L�����ؖ����Ȃǁj�̕ۑ����K�v�ƂȂ�܂��B |

|

| (��) | 1 | �@���̏��ނ́A�u�ېŎd����̓��ɗL���Ȃ��́v���Ώۂł��B �@�}�C�i���o�[�J�[�h�i�l�ԍ��J�[�h�j�A���ʉi�Z�ҏؖ��� |

| 2 | �@���̏��ނ́A�u�ېŎd����̓��O�P�N�ȓ��ɍ쐬�����ꂽ���́v���Ώۂł��B �@�Z���[�̎ʂ��A�Z���[�̋L�ڎ����ؖ����A�ːЂ̕��[�̎ʂ��A��ӏؖ����A�o�L�����ؖ����A���ŁE�n���ł̗̎��؏��A�[�ŏؖ����A�Љ�ی����̗̎��؏� |

|

| 3 | �@�u���������甭�s���ꂽ�Ⴕ���͔������ꂽ���ށv�ɂ��ẮA�u�ېŎd����̓��O�P�N�ȓ��ɍ쐬���ꂽ���́i�L�����Ԗ��͗L�������̂�����̂ɂ����ẮA�ېŎd����̓��ɂ����ėL���Ȃ��́j�v���Ώۂł��B | |

| 4 | �@�ېŎd���ꂪ�}��A�掟�����͑㗝���s���҂���čs����ꍇ�ɂ́A���Y�ېŎd����̑�����̖{�l�m�F���ނɉ����A���Y�}��������҂̖{�l�m�F���ނ̕ۑ����K�v�ƂȂ�܂��B�Ȃ��A�}����s���҂���čs����ېŎd���ꂪ�A���i�敨����@��Q���10���ɋK�肷�鏤�i�s��ɂ��������y�ы��Z���i����@��2���17���ɋK�肷���������Z���i�s��i�����24����3����3�ɋK�肷�鏤�i�ɌW�铯���21���ɋK�肷��s��f���o�e�B�u������s������̂Ɍ���B�j�ɂ��������ɂ��s����ꍇ�ɂ́A�}��������҂̖{�l�m�F���ނ݂̂�ۑ�����悢���ƂƂȂ�܂��B | |

| 5 | �@�ߘa�S�N�S���P���Ȍ�A�u�����N���蒠�v���p�~���ꂽ���Ƃɔ����A�{�l�m�F���ނ̑Ώۂ��珜����Ă��܂��B �@�Ȃ��A�o�ߑ[�u�Ƃ��āA�ߘa�S�N�S���P���O�Ɍ�t�ς݂́u�����N���蒠�v�͈��������{�l�m�F���ނƂ��ĔF�߂��܂����A������u��b�N���ԍ��ʒm���v�ɂ��ẮA�o�ߑ[�u�̑ΏۊO�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA�{�l�m�F���ނƂ��Ă͔F�߂��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B |

|

| 6 | �@�ߘa�U�N12���Q���Ȍ�A���N�ی����p�~���ꂽ���Ƃɔ����A�������N�ی��A���N�ی��̔�ی��ҏؓ��̎ʂ��͖{�l�m�F���ނ̑Ώۂ��珜����Ă��܂��B �Ȃ��A�o�ߑ[�u�Ƃ��āA�ߘa�U�N12���Q�����_�ŗL���ȍ������N�ی��A���N�ی��̔�ی��ҏؓ��̎ʂ��i���j�́A�L�������܂ł̊ԁA�Œ��P�N�ԁi�ߘa�V�N12��1���܂Łj�{�l�m�F���ނƂ��ĔF�߂��܂��B ���@�ʂ��̔�ی��ғ��L���E�ԍ������L�ڂ��ꂽ�����́A�����ł��Ȃ����x�Ƀ}�X�L���O����K�v������܂��B |

![]() �@ �{�l�m�F���ނ̓d���I�L�^�ɂ��ۑ�

�@ �{�l�m�F���ނ̓d���I�L�^�ɂ��ۑ�

| �@�ۑ�����ېŎd����̑�����̖{�l�m�F���ނɂ��ẮA���ɂ��ۑ�������@�̂ق��A�d���I�L�^�ɂ����ĕۑ�������@���F�߂��܂��B �@���̏ꍇ�A�d���I�L�^�ɂ������{�l�m�F���ނɂ��ẮA�d�q�v�Z�@���g�p���č쐬���鍑�ŊW���돑�ނ̕ۑ����@���̓���Ɋւ���@���{�s�K����S���P���e���Ɍf���邢���ꂩ�̑[�u���s���āA�����̗v���ɏ��������@�ɂ��ۑ�����K�v������܂��B �@��̓I�ɂ́A���� |

�y���Ǝ҂��u����[�u�z

| �@���̃C�����̂����ꂩ�̑[�u���s������ �C�@�{�l�m�F���ނɌW��d���I�L�^�Ƀ^�C���X�^���v���t���ꂽ��A���̓d���I�L�^����̂��邱�� ���@���Ɍf������@�̂����ꂩ�ɂ��A�{�l�m�F���ނɌW��d���I�L�^�̋L�^�����Ƀ^�C���X�^���v��t���悤�ɂ��Ă�������

�n�@�{�l�m�F���ނɌW��d���I�L�^�̋L�^�����ɂ��āA���̂����ꂩ�̗v�������d�q�v�Z�@�����V�X�e�����g�p���Ă��̓d���I�L�^��ۑ����邱��

��@�{�l�m�F���ނɌW��d���I�L�^�̋L�^�����ɂ��Đ����ȗ��R���Ȃ������y�э폜�̖h�~�Ɋւ��鎖�������̋K�����߁A���Y�K���ɉ������^�p���s���A���̓d���I�L�^�̕ۑ��ɕ����ē��Y�K���̔��t�����s������ |

|

| �@�{�l�m�F���ނɌW��d���I�L�^�̕ۑ����ɕ����āA���̕ۑ��ɌW��V�X�e���T�v���̔��t�����s������ | |

| �@�{�l�m�F���ނɌW��d���I�L�^�̕ۑ���������ꏊ�ɁA���̓d���I�L�^�̓d�q�v�Z�@�����̗p�ɋ����邱�Ƃ��ł���d�q�v�Z�@�A�v���O�����A�f�B�X�v���C�y�уv�����^���тɂ����̑��������������t���A���̓d���I�L�^���f�B�X�v���C�̉�ʋy�я��ʂɁA���R�Ƃ����`���y�і��Ăȏ�ԂŁA���₩�ɏo�͂ł���悤�ɂ��Ă������� | |

| �@

�{�l�m�F���ނɌW��d���I�L�^�ɂ��āA���̗v�����������@�\���m�ۂ��Ă�������

�� ���łɊւ���@���̋K��ɂ��d���I�L�^�̒��͒�o�̗v���ɉ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��Ă���Ƃ��́A�A�y���B�̗v�����s�v�ƂȂ�܂��B �܂��A���Y�d���I�L�^�̒��͒�o�̗v���ɉ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��Ă���ꍇ�ŁA���A���̔�����ԂɌW�����Ԃɂ����锄�㍂��5,000���~�ȉ��̎��Ǝ҂ł���Ƃ����͍��łɊւ���@���̋K��ɂ��d���I�L�^�̏o�͏��ʁi���R�Ƃ����`�y�і��Ăȏ�Ԃŏo�͂���A����N�������̑��̓��t�y�ю���悲�Ƃɐ������ꂽ���̂Ɍ���B�j�̒��͒�o�̗v���ɉ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��Ă���Ƃ��͌����@�\�̑S�Ă��s�v�ƂȂ�܂��B

|

| �� | 1 | �@�����d���I�L�^�����Ɉ�����ĕۑ����邱�Ƃ��ł��܂��B���̏ꍇ�͐��R�Ƃ����`���y�і��Ăȏ�Ԃŏo�͂��A���Ŏ�̂����ꍇ�Ɠ��l�ɕۑ�����K�v������܂��B |

| 2 | �@���Ŏ�̂����{�l�m�F���ނ��X�L���������ɂ��ۑ��i�X�L���i�ۑ��j���邱�Ƃ��ł��܂��B���̏ꍇ�ɂ��ẮA�����������X�L���������ŕۑ�����ꍇ�Ɠ��l�̎葱���K�v�ƂȂ�܂��B |

|

| 3 | �@�d�q�v�Z�@���g�p���č쐬���鍑�ŊW���돑�ނ̕ۑ����@���̓���Ɋւ���@���i�d�q����ۑ��@�j��̕ۑ����@���ɂ��ẮA���Œ��z�[���y�[�W�́u�d�q���듙�ۑ����x���݃T�C�g�v �Ɍf�ڂ���Ă���u�d�q����ۑ��@�戵�ʒB����i��|�����j�v��u�d�q����ۑ��@���ꓚ�i�p���`�j�v���Q�l�Ƃ��Ă��������B |