1 検地

ここでは、検地(土地の測量と調査)を取り上げます。検地では、土地の持ち主が特定され、測量によって境界が定められ、同時に位(等級)も査定され、石高(課税標準)が付けられていきました。検地の成果は、検地帳と村絵図に集約され、領主と村の双方で大切に保管されました。

実際の検地では、村が、予め下調査を行い、地引帳と地引絵図にまとめ、領主に提出していました。領主は、その成果をもとにサンプル検査を行い、検地の結果が確定されました。このように検地は、村人自身が器具を使って測量できること、帳簿や絵図を作成できること、帳簿上で各種の集計ができることを前提としていました。

検地の実施時期は、田植え前(春検地)や稲刈り後(秋検地)が選ばれ、田畑に作物がないときに位を付けていました。新田の場合は、最初の耕作を始める前に検地を受ける必要があったので、開発の整備が済んだ後の春か秋に、初めて種が蒔かれる前に、測量に合わせて位が付けられていました。

検地の作業期間は、短い事例では、1日に1カ村以上進めるペースでした。伊達政宗領の太閤検地では、60カ村の検地を40日程度で終えています。検地の実施時期や期間に加え、測量と位付けが同時に行われていたことを考慮すると、実際に各筆に縄を張って測量し、収穫を桝で量って収量を算出し、各筆の石高を付けていたとは想定できません。つまり、検地は、測量も位付けも、村の申告を前提にした概要調査だったと考えられるのです。

このようにして検地で発揮された村人の能力は、実は日本の稲作の歴史と深い関わりがありました。本来は、稲作に適さない自然環境にあった日本では、稲作が伝来した当初から灌漑施設(溜池・用水)が不可欠でした。16世紀の後半から、ようやく平野部の開発が可能になると、全国の耕地面積は飛躍的に増大しました。

江戸時代になると、灌漑施設の維持・運用のために行われる土木工事は、村々が毎年行う年中行事になり、土砂の体積の計算、土地の高低や傾斜の測定、面積の測量と計算は、多くの人々が身に付ける一般的な技術になりました。和算を基本にした測量技術は、江戸時代の初めから高い水準にあったのです。

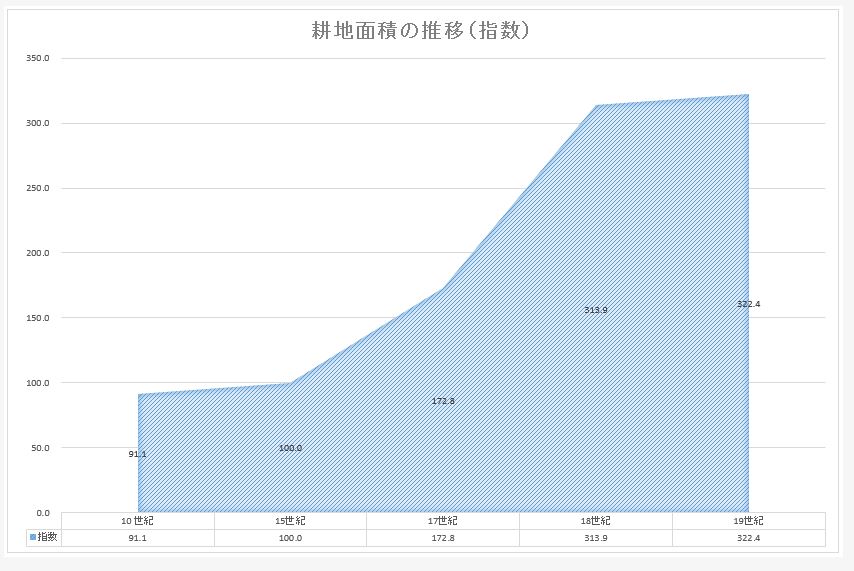

日本における耕地面積の推移

(大石慎三郎「近世社会の成立━土地問題を中心に━」(北島正元編『土地制度史Ⅱ 体系日本史叢書7』山川出版社、1975年)

日本の耕地面積の推移は、15世紀半ばを100とすると、18世紀の前半までに300を超え、明治まで停滞的に推移します。戦国時代から江戸時代の前半にかけて大きく増加していることが分かります。開発には、灌漑施設の整備が必要でした。

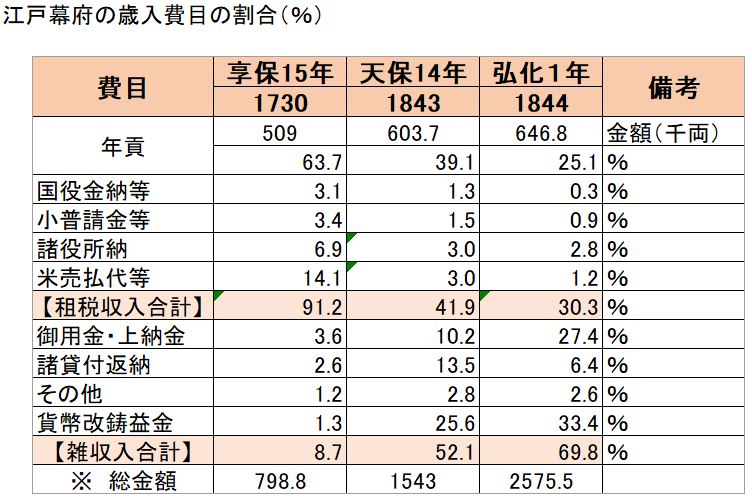

江戸時代の財政

(大口勇次郎「天保期の性格」(『岩波講座日本歴史』12(近世4)岩波書店、1976年)より作成)

18世紀前半と19世紀前半の幕府の歳入の内訳を比較すると、年貢の比率が低下し、貨幣改鋳の益金が増えていくことが分かります。

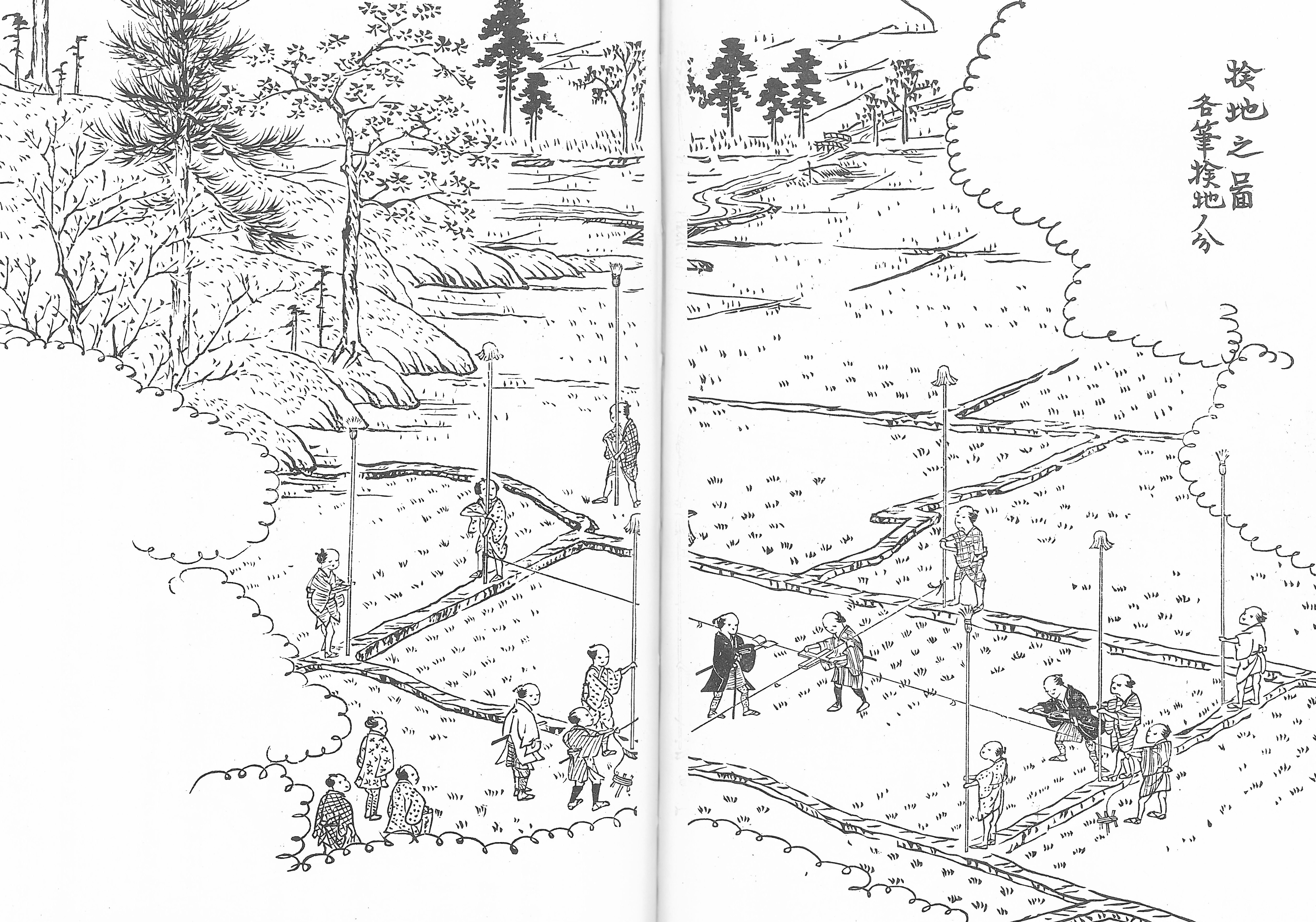

検地の様子

「各筆検地之図」

(安藤博 編『徳川幕府県治要略』柏書房、1971年)

一筆ごとの土地では、十字法と呼ばれる測量方法が用いられました。その土地の屈折点に、細見竹と呼ばれる棒を立て、その間に間縄・水縄を張りました。そして、土地の形を四角形に見立て、タテヨコに十字に縄を張り、積算しました。タテヨコをより正確に測るため、間縄が直角に交差するように、十字器を使って角度を確認しました。

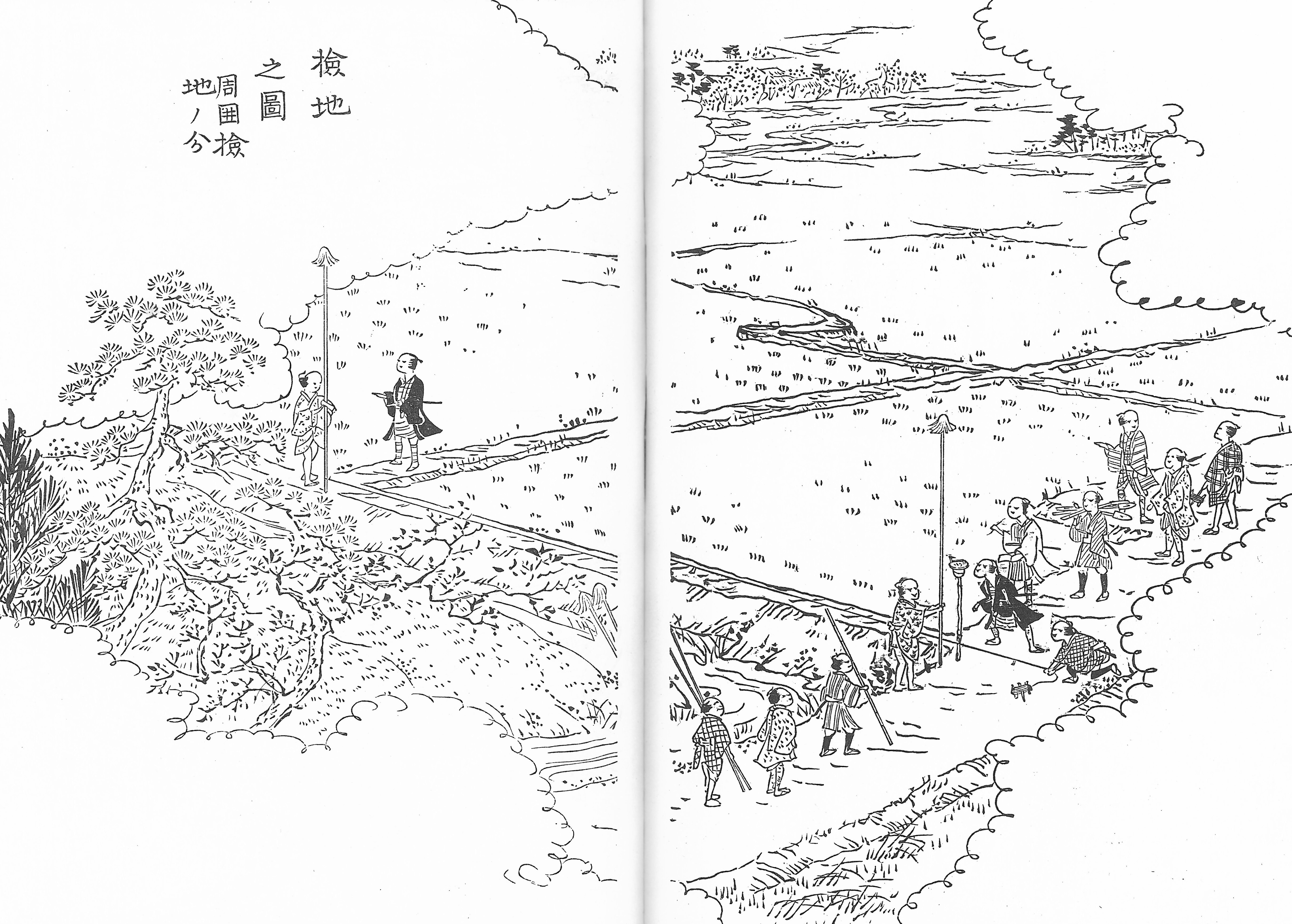

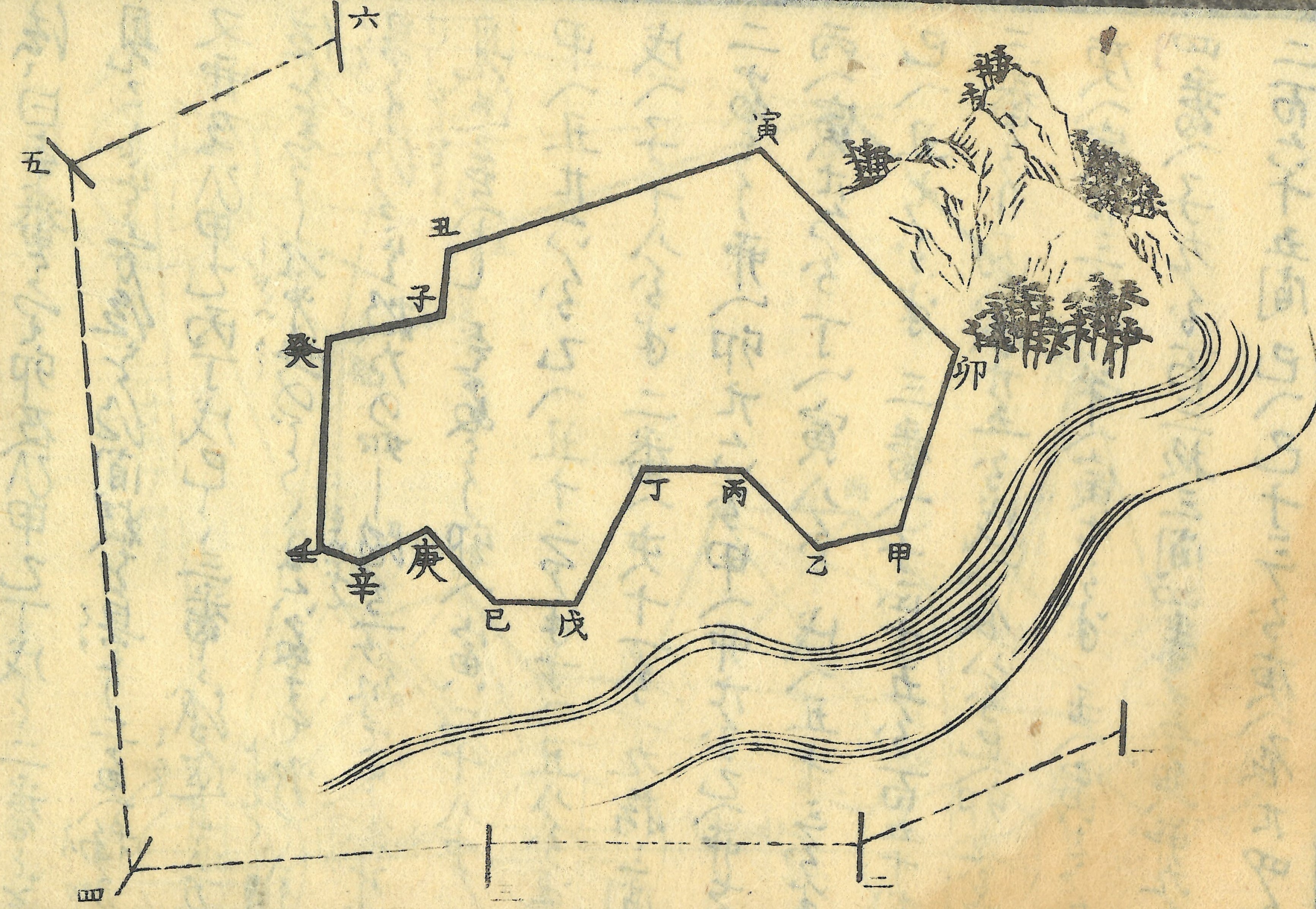

「周囲検地之図」

(安藤博 編『徳川幕府県治要略』柏書房、1971年)

まとまった土地の外周を測量する周囲検地では、「廻り検地」と呼ばれる手法が使われました。村、山、街区の領域、河川や湖沼の屈折等の外形を測量しました。元になる基準線を設け、目標地点に梵天を立て、小方儀や磁石を使って方位角を計測しました。

地形や建造物の問題から細かく間縄を張れない場合、周囲検地単独の検地となりました。

検地の用具類

(安藤博 編『徳川幕府県治要略』柏書房、1971年)

実際の検地では、各筆検地と周囲検地の両方を駆使して、検地は行われました。広い範囲の外形や河川や道の屈折を確認しながら全体の構図のバランスを図るのです。

宝暦7(1757)年3月 越後国頸城郡名平村の村絵図

(当室 購入)

越後国頸城郡名平村(新潟県十日町市)の村絵図です。史料自体は村全体が描かれていますが、これは、凡例と署名の部分の写真です。この村は、上越と中越の境の山間にある村で、18世紀の戸数は9軒、人口は65人という小規模な村でした。村内に灌漑施設はなく、雨水や湧き水を利用した「天水田」と呼ばれる水田がありました。

村絵図は、凡例にあるように、土地の種類ごとに色が塗り分けられていますが、名平村では山が大部分を占め、ところどころに屋敷や田畑が点在していました。

村絵図は、領主が各村の立地状況を把握するために作成された基本図面でしたが、土地をめぐる裁判、新田開発の許可や検査、年貢率を決める検見などの参考資料としても、活用されるようになりました。

領主役人が検地などで村を訪れる際、案内する村民の説明を聞きながら、役人の一人は検地帳を持って内容を確認し、もう一人は村絵図を広げ、必要事項を確認しながら村内を巡ったのです。

寛延4(1751)年3月 越後国頸城郡名平村の新田検地帳

(当室 購入)

村絵図と同じ名平村の新田検地帳です。

検地帳の終わりの部分では、下々田2畝3歩、見附田1反9畝12歩、谷田7畝27歩で、合計が2反9畝12歩と集計されています。

田畑の正式な位(等級)は、上・中・下・下々の四つでしたが、下々未満の劣悪な田畑は、様々な名目で呼ばれ、石高も低く設定されていました。

見附田は、劣悪な中でも比較的良好な田、谷田は、窪地の低湿地に開かれた田のことです。開墾可能な土地を見つけ、小規模な開発を進めていくのは、典型的な山間の村の姿を示しています。

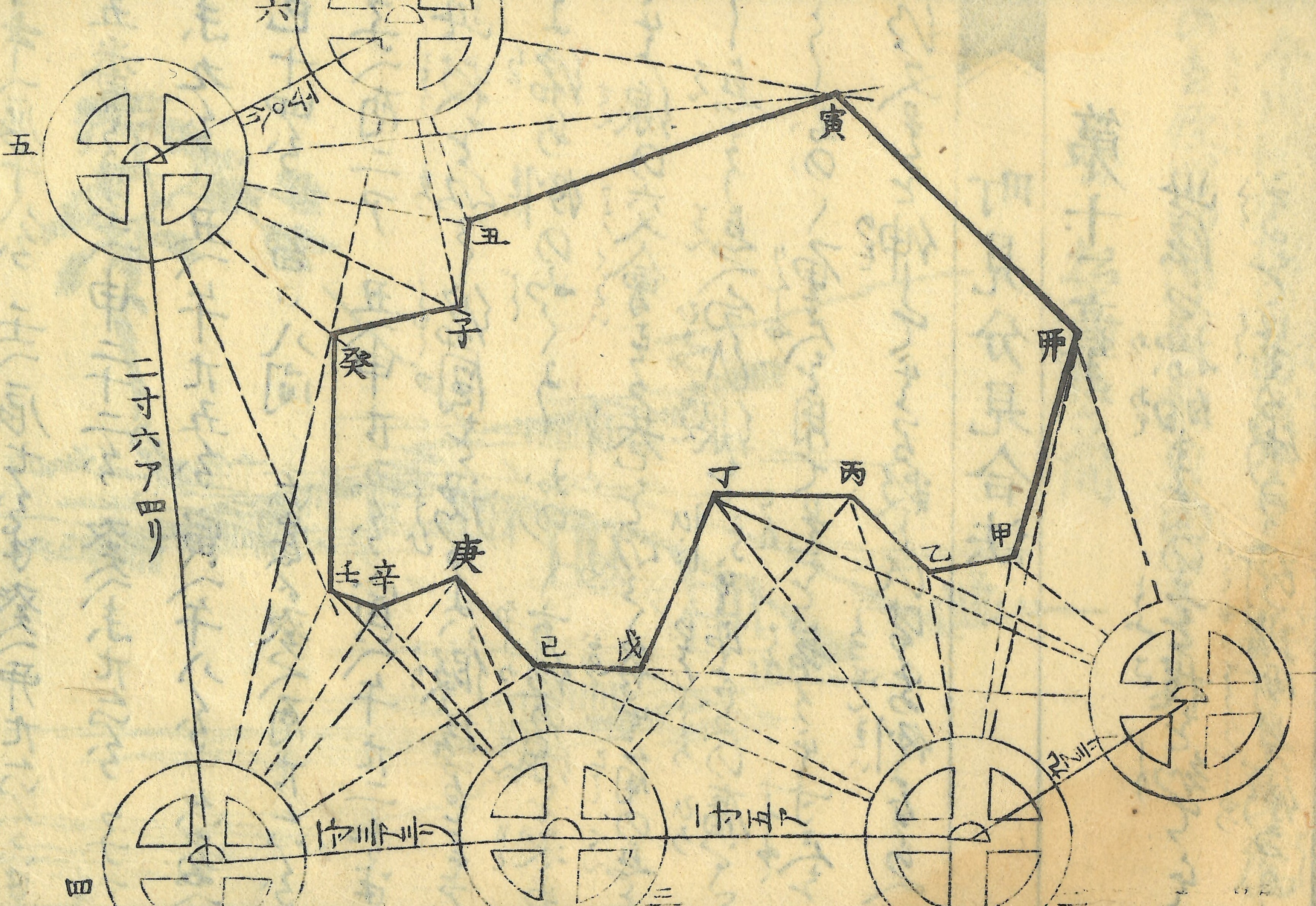

慶応2(1866)年の「分間野帳」

(入間 幸補 氏 寄贈)

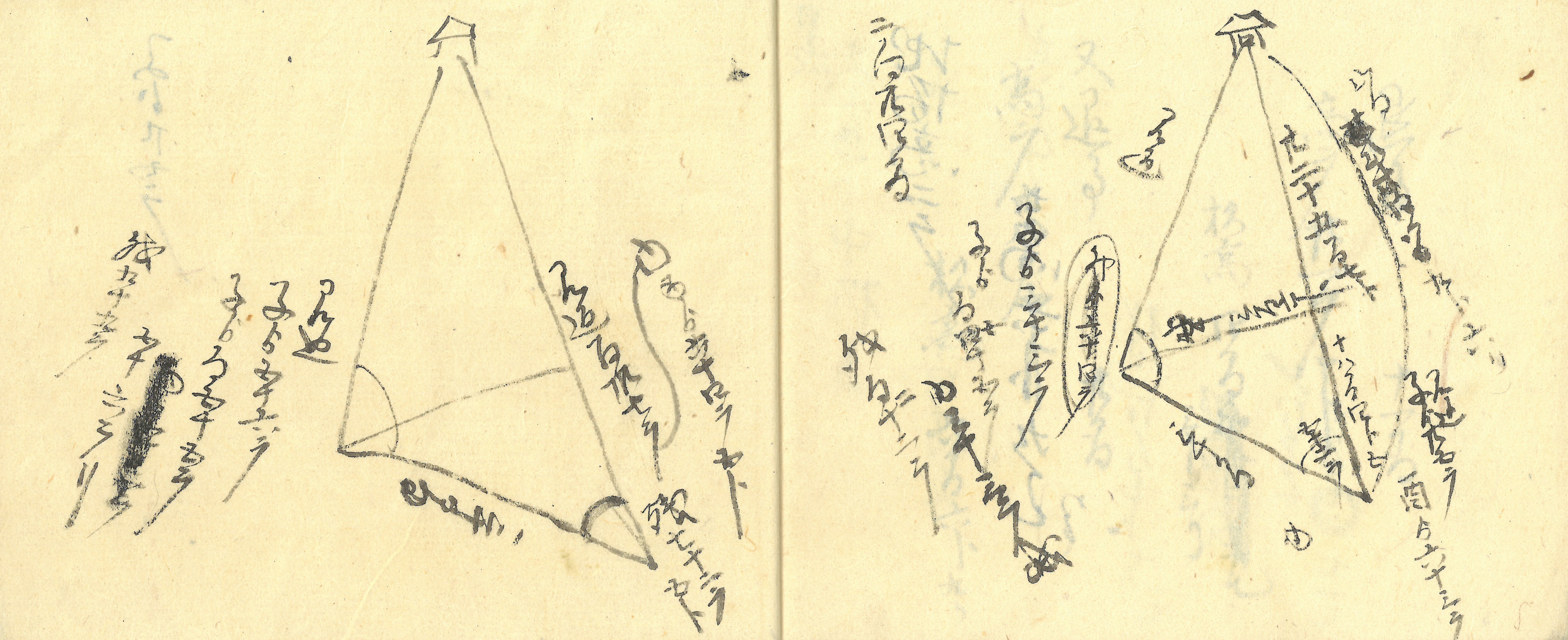

実際に、測量結果のメモを見てみます。出羽国村山郡入間村(山形県西村山郡西川町)で作られた分間野帳です。野帳は、野外で記入する仮帳簿、分間は縮尺を意味します。

野帳に記載された内容を見ると、長さの記入は底辺の「三十間」(1.8m×30)だけです。このような辺を和算では「開」と呼びます。その他は底辺と二つの斜辺との角度の計算が記されています。角度は「子より何度」「酉より何度」という書き方になっており、方角を利用した測量が行われていたことが分かります。

底辺の三十間を実測し、辺の両端から建物をターゲットにして方角を計算しており、三角点や基準点は利用していませんが、三角測量と同じ原理になっていたことが分かります。一つの辺の長さと両端の二つの内角が分かれば、三角関数(sin、cos、tan)を使い、繰り返し角度と辺の長さを計算していくことが可能になります。

普通の村々において、このような三角関数(平面三角関数)を利用した測量が行われていたことは、和算が広く普及していたこと、村人が高度な和算の知識を身に付けていたことを示しています。

一般的には、方角は磁石(コンパス)で測られましたが、天文学者でもある伊能忠敬は、磁石に加え、北極星を観測することで北の方位を厳密に求めるとともに、北極星の高さから自分が立っている緯度を計算し、地球が球面であることから生じる誤差を修正しつつ地図を作りました(球面三角関数)。

和算書 吉田光由『塵劫記』

(岸 邦俊 氏 寄贈)

江戸時代を代表するベストセラーの一つに、吉田光由『塵劫記』という和算書があります。寛永4(1627)年に初版が出されましたが、増補改訂を重ねるとともに、著者以外のアレンジ本(海賊版)が数多く出版され、明治前期までに400~500種類の『塵劫記』が存在したといわれています。

本の構成は、大小の数や計量単位の名称、そろばんの計算図解、商品の売買、貨幣の両替、利子の計算、土地の面積の求め方、液体の体積の求め方、土木の測量方法など、日常生活で使われる計算が多数収録されていますが、数学遊戯(鶴亀算、ねずみ算など)も含まれ、読者の興味を惹くように配慮されていました。本文の説明が丁寧な上に、挿絵も多く掲載されており、この本を読んで和算を独習できるように工夫が施されていました。

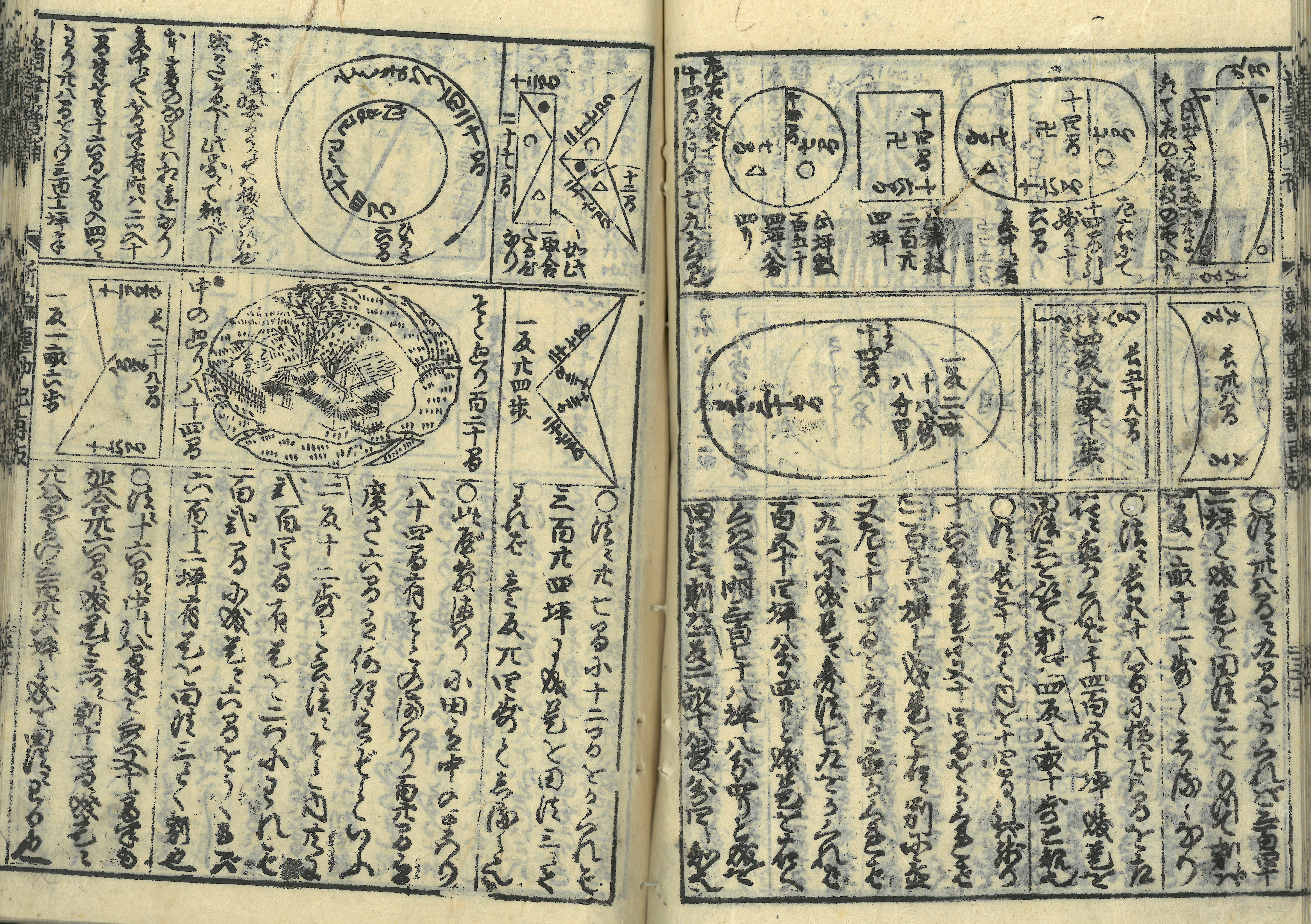

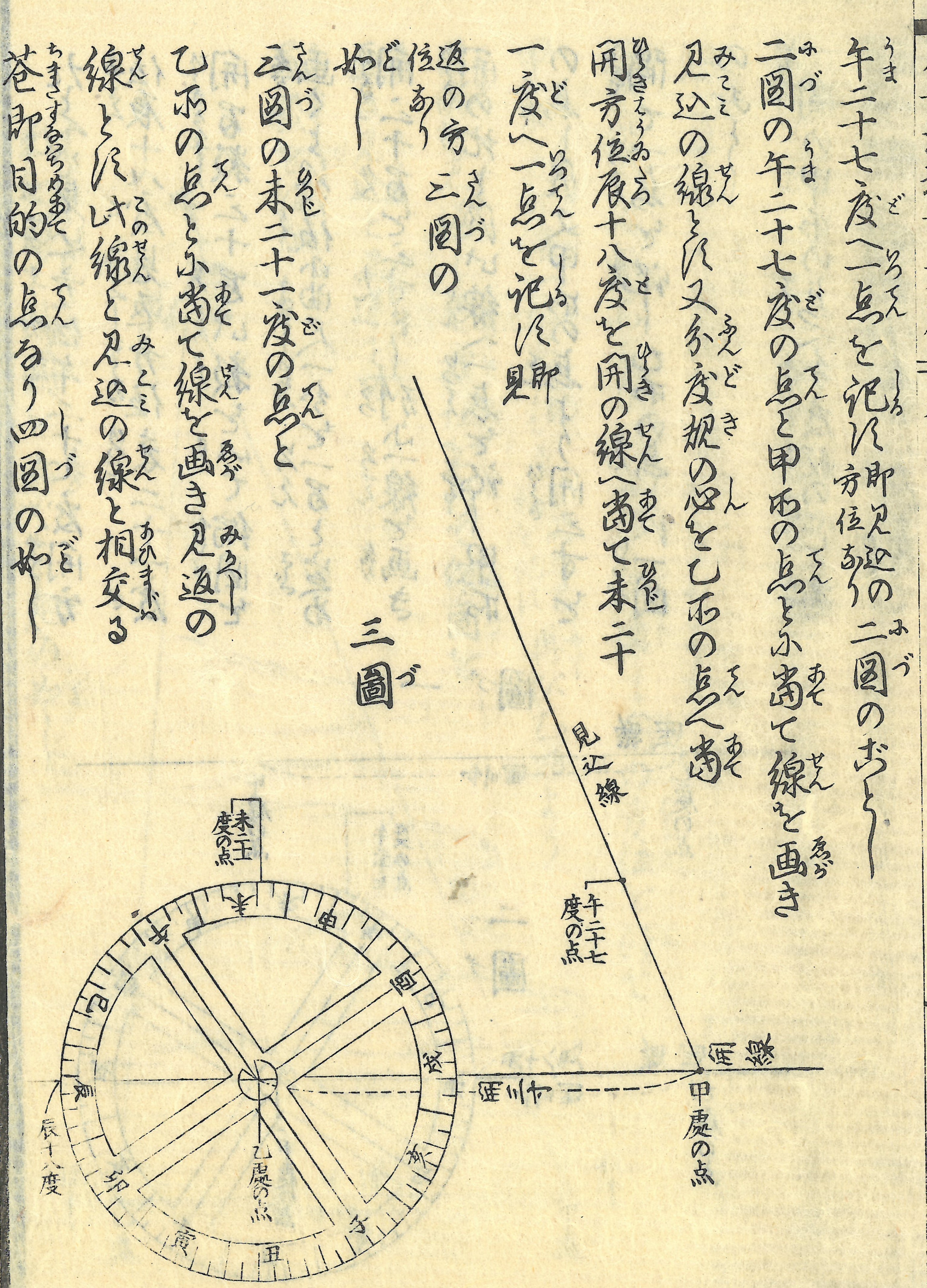

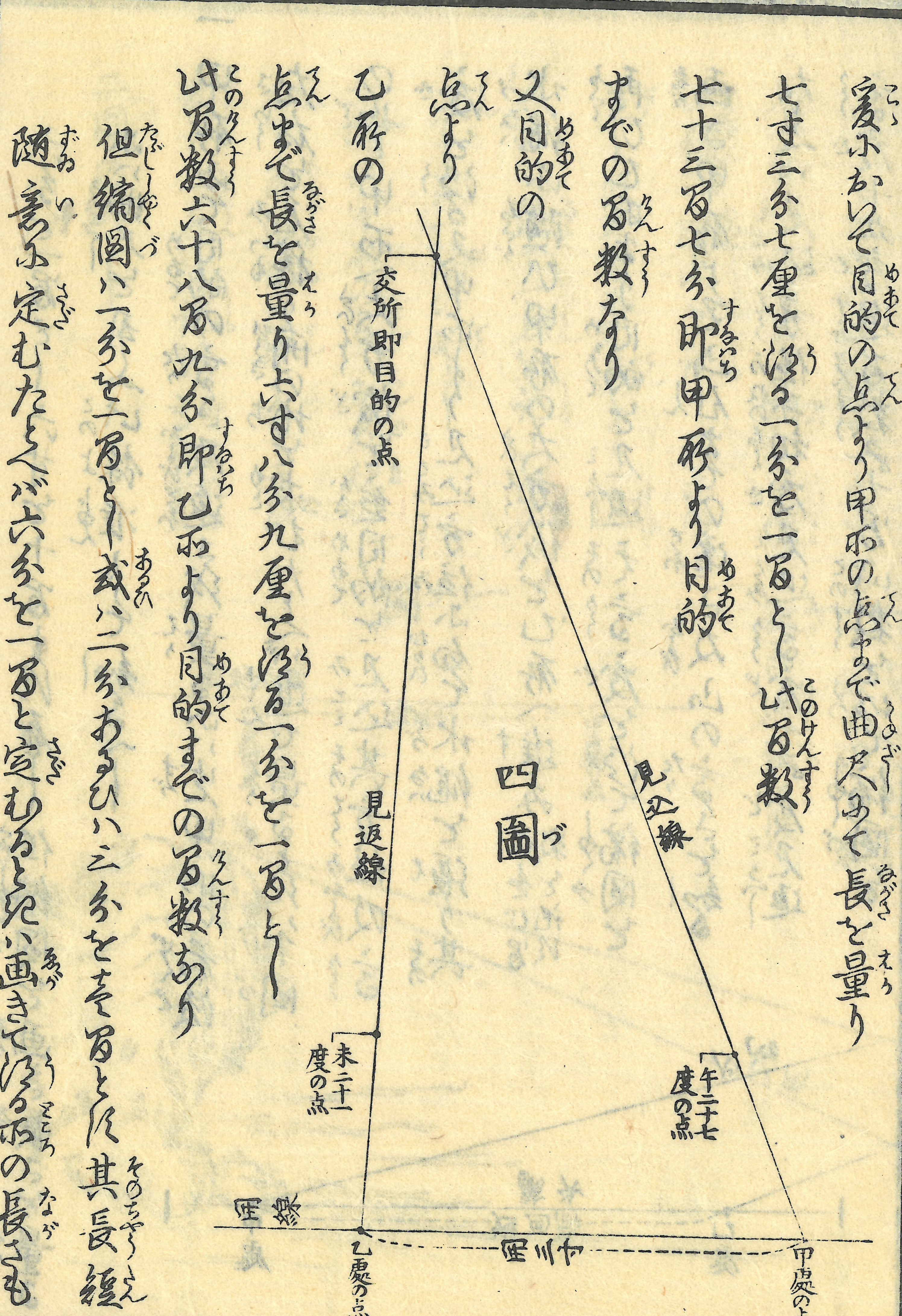

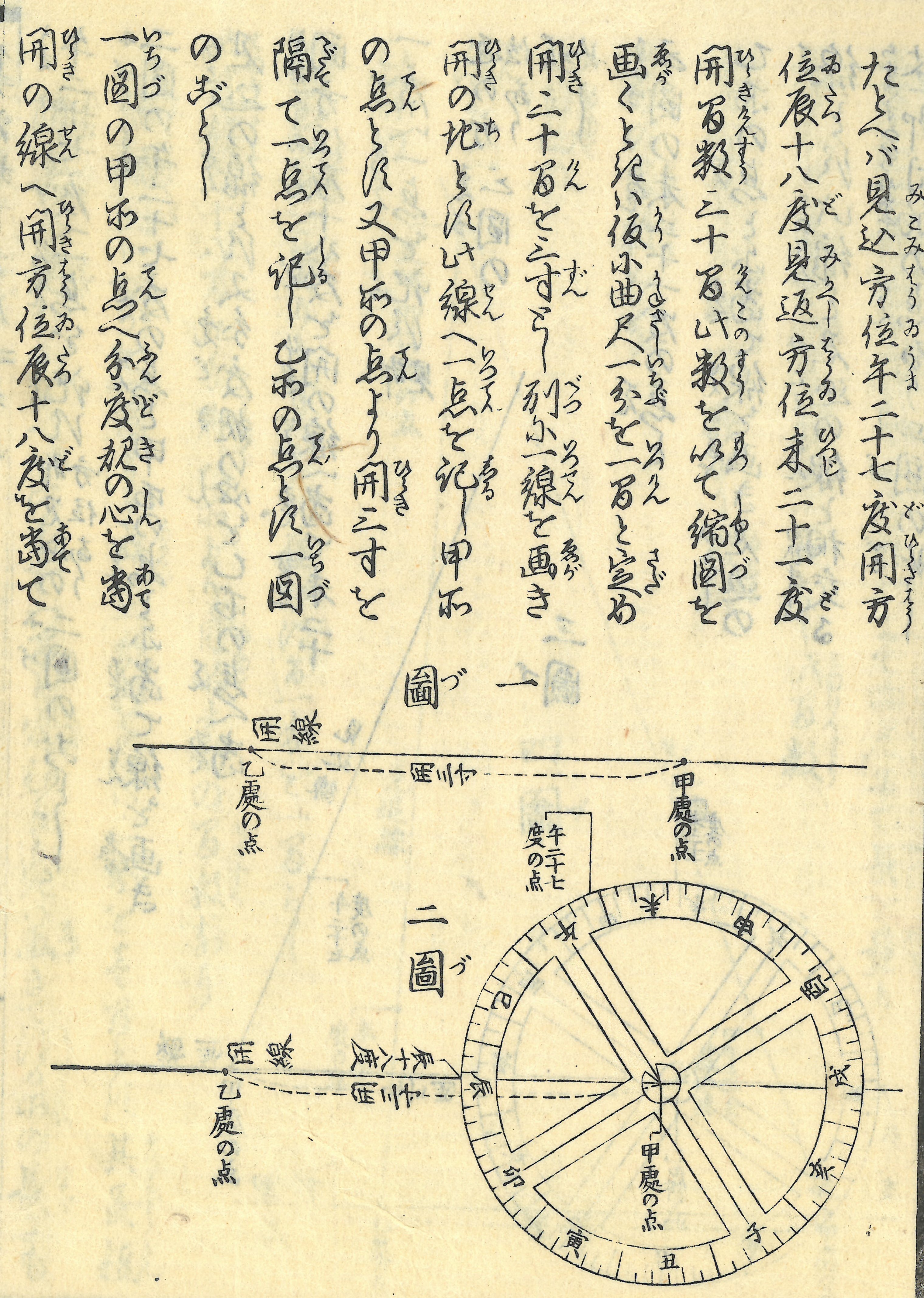

周囲検地と和算

(長谷川寛 校閲・秋田義一編『算法地方大成』、1837年)

江戸時代には、数多くの和算の私塾が開かれており、和算家による教科書もたくさん出版されていました。一例として、『算法地方大成』に掲載されている測量の記事を見てみます。

まずは、製図や測量に使う用具類です。

曲尺と渾発(コンパス)

曲尺は、製図するときに縮尺を決めて記入する用具です。「一分一間」というと、実測の1間を曲尺の目盛り1分として図面にすることを指しています。コンパスは、円を描くのではなく、三角形の辺の比率を見るために使いました。

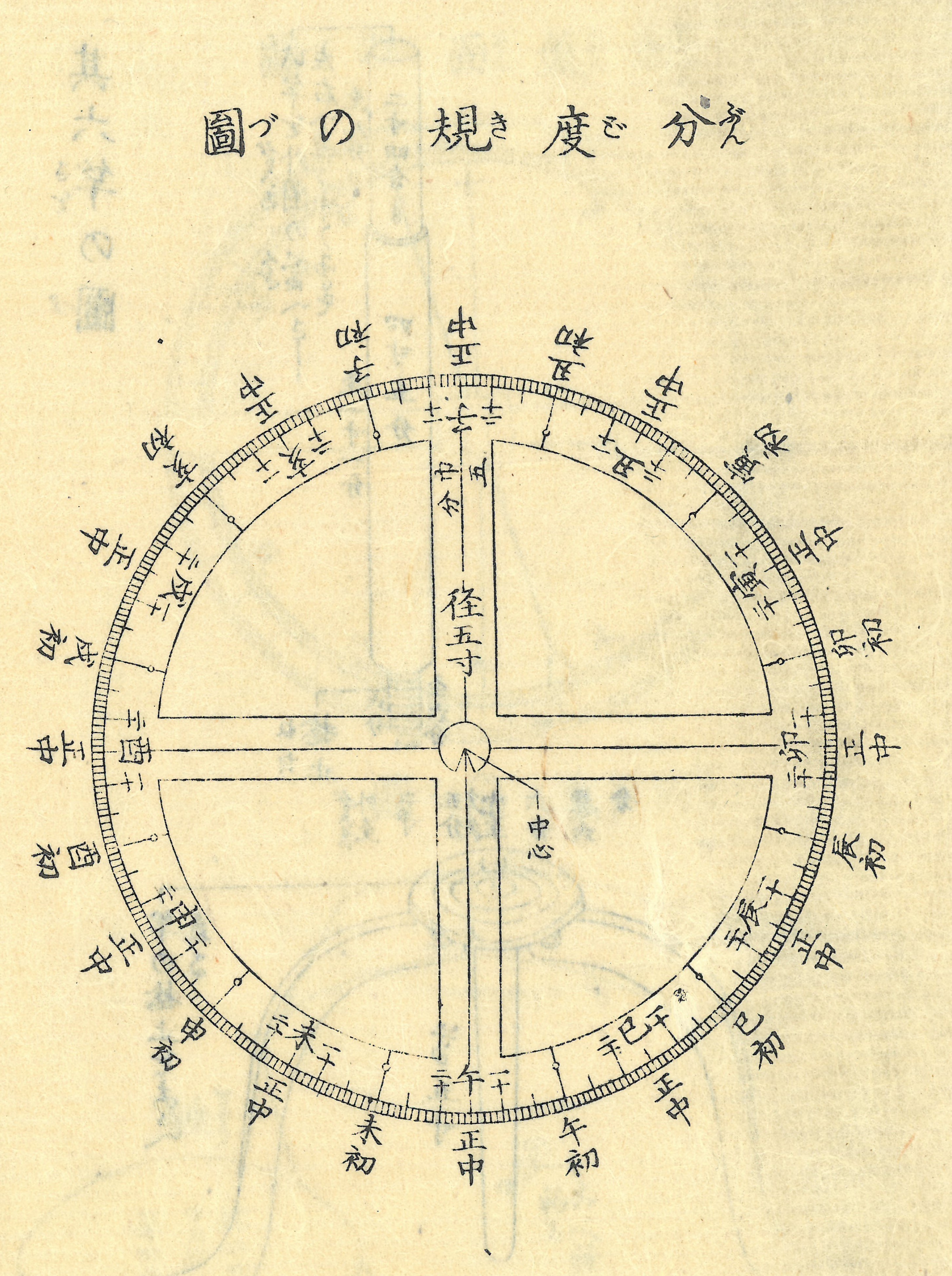

分度器

分度器は、製図用具です。現地で測量した三角形の辺の角度を図面上に再現するときに使います。

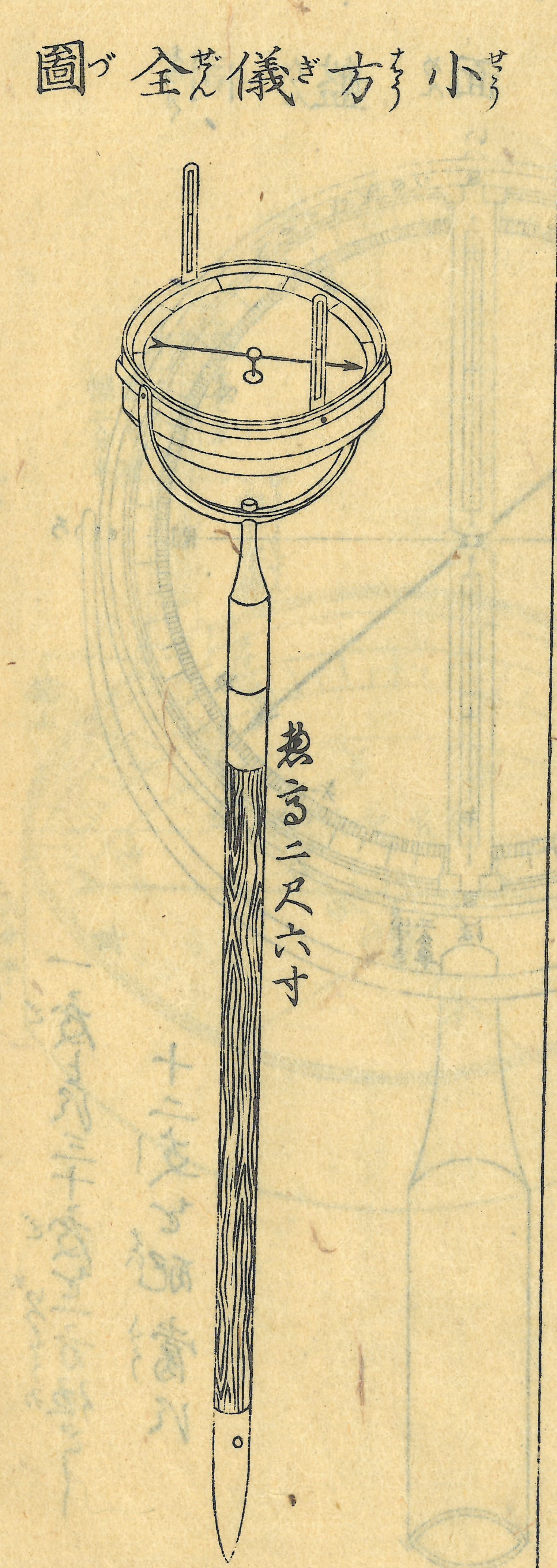

方位角を測る小方儀

小方儀は、測量用具で、現地で三角形の辺の角度を測りました。土地が平坦な都市部では見盤(平板)とアリダードを使った測量も行われましたが、凹凸の激しい農村部では、このような一本足の小方儀を地面に垂直に立て、上部にある磁石(針盤)で方位角を見ました。

分度器による製図

実際に現地で距離を測るのは、図中の線分甲乙だけです。このような辺を和算の世界では、「開」と呼びます。開の両端の甲乙から目的までの方位角を測るのです。

室内に戻り、野帳のメモをもとに、まず曲尺を使い、開を適当な縮尺で線を引きます。そして、分度器を使って方位角を確認しながら、製図していきます。

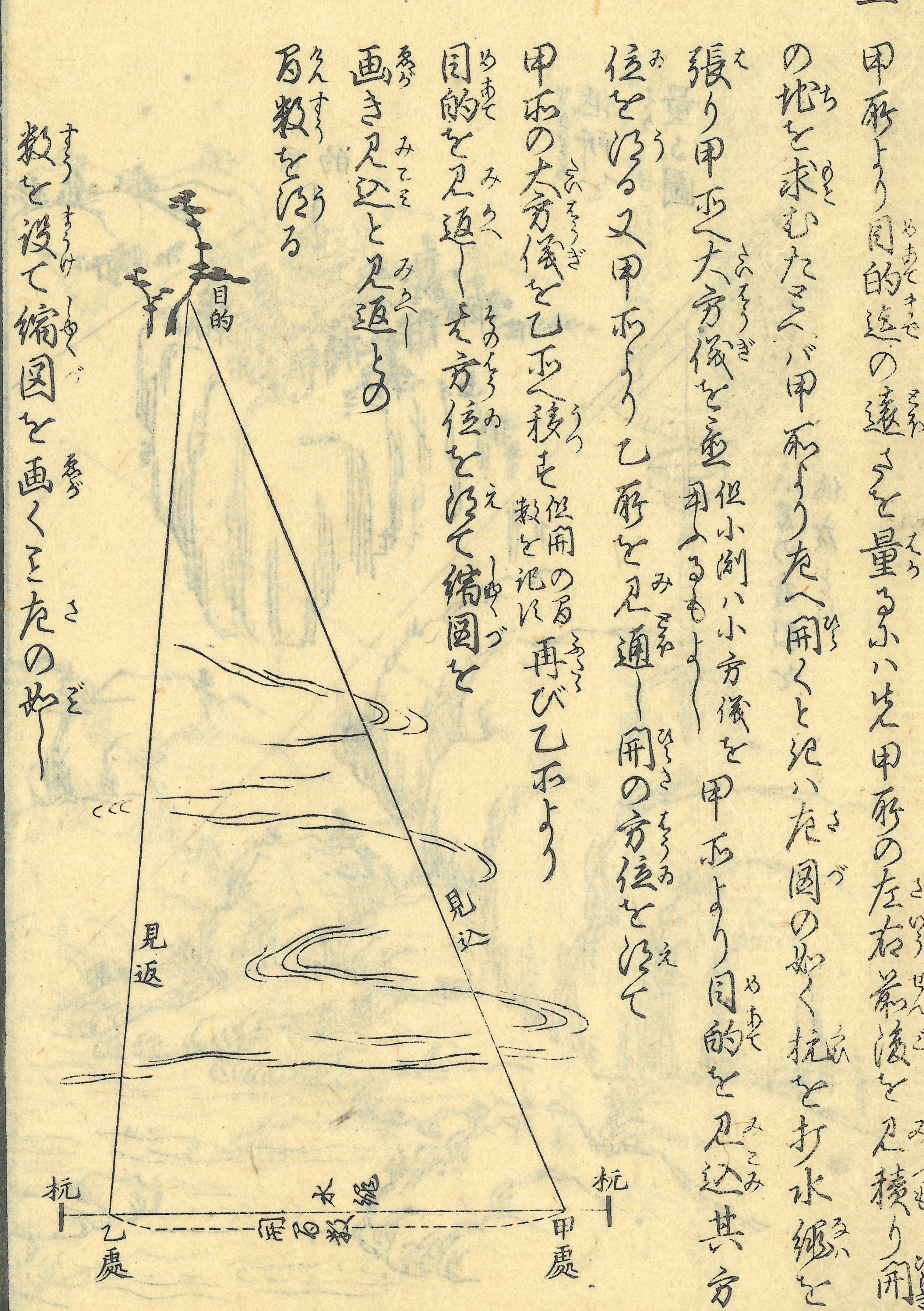

周囲検地の手順

花井健吉『測量集成』(1856年)

(畠中 仁 氏 寄贈)

別な和算の教科書から周囲検地の記事を見てみます。

不定形の土地の屈折点に十干の記号を付して目印としています。そして、土地の外環に相応に杭を打って縄を張ります。この杭間の縄が開になり、杭から目印の方位角を測りながら土地の外環を廻り、周囲検地を行いました。室内に移り、野帳の記載をもとに、製図を行っています。つまり、三角形を複雑に組み合わせて測量を行うのです。

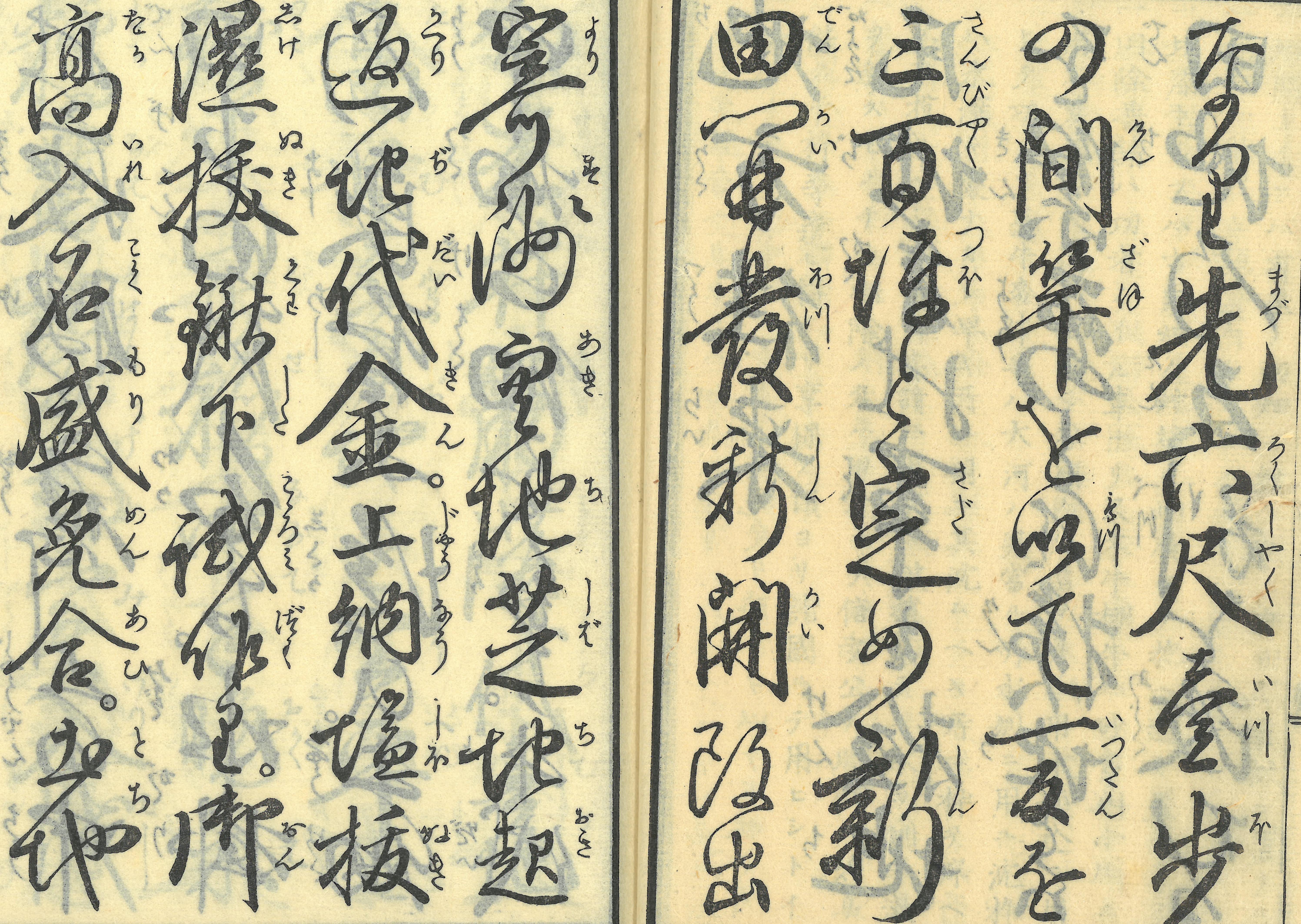

往来物と御家流

(吉牟田 勲 氏 寄贈)

子供の教科書として使われた往来物と呼ばれる刊本があります。職業や身分ごとにジャンルが分けられ、日常で使われる用語が列挙されており、字の形を見ながら暗唱するのです。百姓向けの本は、「地方往来」「百姓往来」などとタイトルが付けられており、農業、年貢、土木関連の用語を身に付けることができました。

本を開いてみると、文字は楷書ではなく、くずし字であり、木版で刷られていることが分かります。この文字は、江戸幕府の公式書体に採用された「御家流」という書道の流派の字体で、天台宗三門跡の一つ青蓮院の17世座主尊円法親王(伏見天皇第6皇子)を祖としていました。

子供の教育では、「読み書きそろばん」のフレーズが有名ですが、その読み書きの対象は、御家流の書体を指していました。身分や職業、そして地域を問わず、公式書体として御家流が学ばれたので、全国的に文書による意思の疎通が可能でした。領主から村に伝えられる指示・命令も、村が作成して領主に提出する文書も、私的に交わされる契約書も、そのほとんどが御家流で書かれていたのです。

一方で、趣味の世界では、目的に応じた多様な書体が普及していきました。漢詩文には力強い唐様の流派、和文学には仮名に特化した柔らかい和様の流派、芝居には勘亭流などの書体が使われました。掛軸や短冊に御家流で書き込むことは体裁が悪く、無教養に見えたので、相応しい書体を学ぶ必要があったのです。

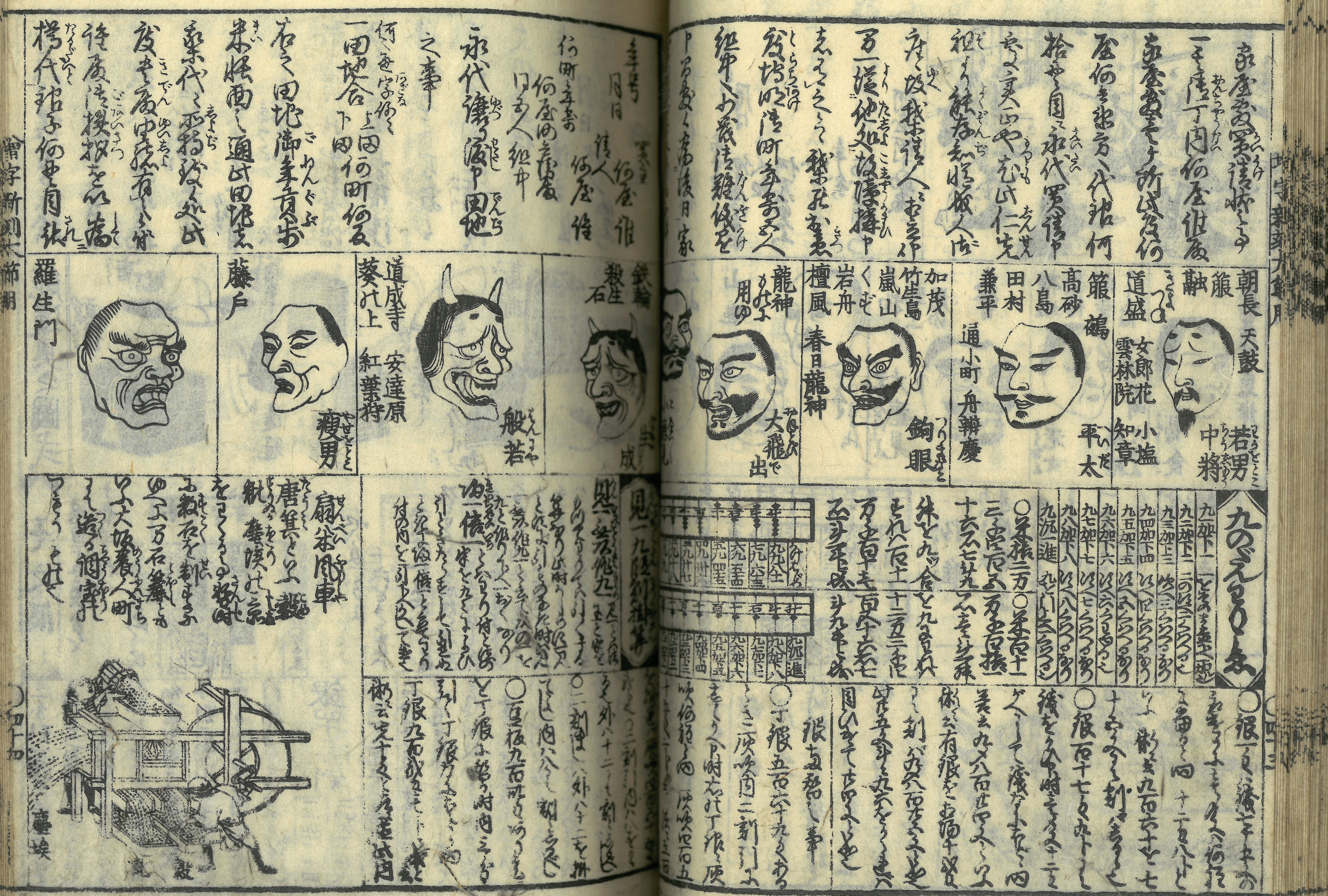

地方書・字引・節用集

元治元年「道具字引図解」

(三石 武古三郎 氏 寄贈)

文政2年「大宝万節用集」

(田中 正 氏 寄贈)

成人してからも、傍に置いて日常的に参考にする書物として、地方書、字引、節用集があります。

地方書は、農政の執務に関する参考書で、官民を問わず、全国で広く読まれました。地方は、都市以外の民政全般を指し、土地制度、租税制度、法制、土木工事など農政全般にわたり、語句説明から制度の由来に至るまで、広汎な知識が記載されています。

字引と節用集は、本来は漢字辞書でしたが、江戸時代になると、次第に挿絵や付録が充実していき、様々なタイプのものが刊行されました。

展示した節用集の開いた部分は、まだ漢字の辞書が始まる前の付録のコーナーで、三段組の上段は、いろいろな証文類の文例、中段は、能面のカタログ、下段は、和算書の『塵劫記』からの転載記事です。左下には、籾殻と玄米を選別する唐箕の図版が載っています。この他にも、囲碁・将棋、書画の印譜、歴史、地図、甲冑の説明などが、様々な書物から転載されており、百科事典のような形になっていました。

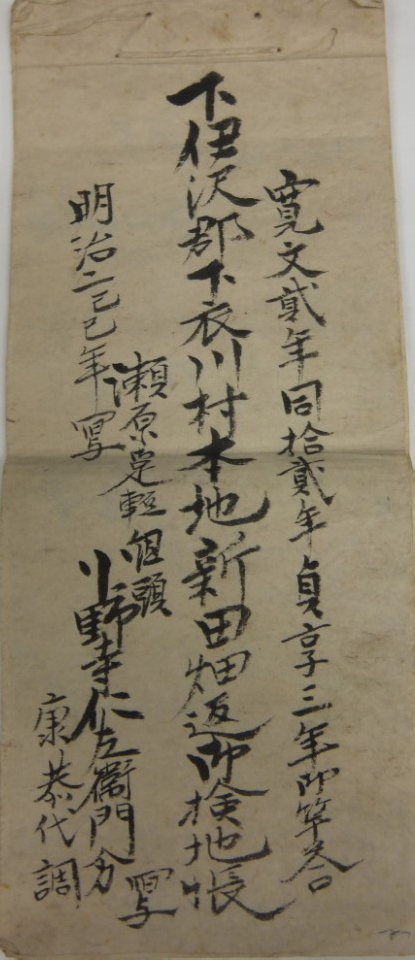

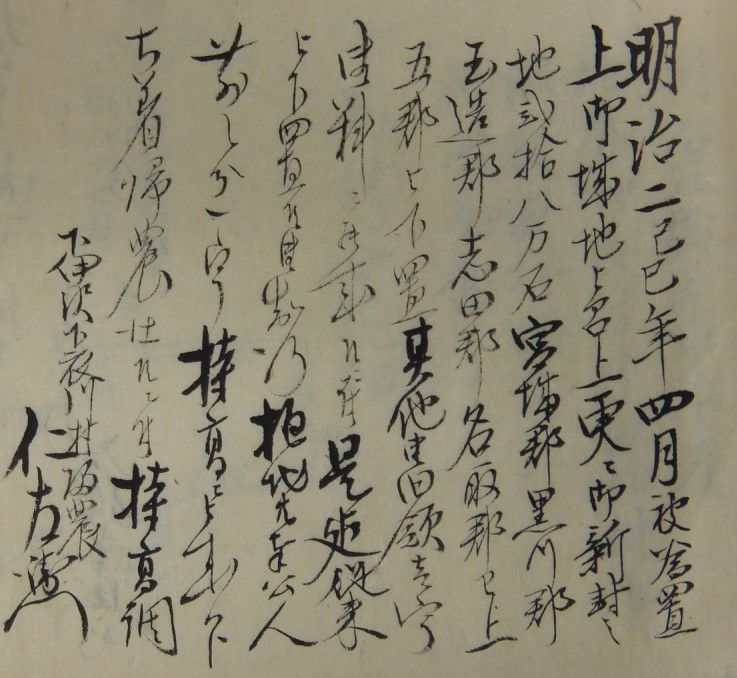

明治2(1869)年「仙台藩足軽の支配地返上の検地帳」

(小野寺 恭三郎 氏 寄贈)

これは、明治2(1869)年に仙台藩(伊達氏、宮城県)の足軽小野寺仁左衛門が武士を辞めるときに自分の支配地を整理した調書です。一般に足軽は集団で戦う歩兵のことで、小野寺は、盛岡藩(南部氏、岩手県)との境にある瀬原(岩手県奥州市)に常駐し、槍の足軽部隊の組頭を務めていました。仙台藩は、武士の都市集住が徹底されておらず、各地に武士が配置されていました。

戊辰戦争に敗れた仙台藩は、高62万石から高28万石に、半分以上の所領が没収され、家臣団を維持することができず、家臣のリストラを実施しました。小野寺は武士も辞め、自分の支配地に「土着帰農」することにしました。小野寺の支配地は、知行(俸禄)、役料(役職手当)、抱地(預かり地)の三つに分かれ、合計で高7石という小身の武士でした。

知行と役料は、小野寺が領主として年貢を課す立場にありましたが、抱地は、小野寺が藩から預かった土地で、本来は藩に使用料(年貢相当額)を納める必要がありました。武士は、百姓のように土地を持つことが禁止されていたので、抱地などと呼び、藩から土地を預かる形にしていたのです。小野寺の土着帰農は、武士の立場を捨てて百姓になり、三つの支配地を所持地に変換し、租税を納める責任を負うことを意味しました。