2 運上と冥加

江戸時代は全国的に街道が整備され、河川舟運や海上輸送も発達しました。幕府や諸藩は年貢米を地方から運び、江戸や大坂で売りました。各地の商品作物も流通し、都市を中心に結ぶ全国市場が成立しました。市場経済の成長とともに、商工業者は同業者団体を作り、幕府や諸藩から営業上の権利を得ました。その見返りとして、運上や冥加を納めました。

運上は、各種業者の営業に対して一定の税率を課した税です。冥加はもともと報恩という意味で、営業上の権利を公認された代わりの献金でした。しかし、定期的に一定金額を上納した結果、運上と同じような税に変化しました。ほかにも、御用金などが課せられました。

江戸時代の酒造業者は酒株という免許が必要であり、酒造米を賦課基準にして運上や冥加を納めました。幕府や諸藩は食糧危機への対策として酒造制限を行い、酒造業者が日本酒造りに使うお米の分量を調査して酒株を設定しました。この酒株は酒屋営業の権利を示すものにもなりました。そのため、幕府が禁止したにもかかわらず、酒株の貸与や譲渡も行われました。

(研究調査員 吉川紗里矢)

【 目次 】

- 2-1 天保13(1842)年 酒造鑑札

- 2-2 天明7(1787)年 差上申御請書之事

- 2-3 鳥羽御用酒造所の看板

- 2-4 酒屋仲間印

- 2-5 指樽

- 2-6 嘉永2(1849)年 冥加金請取証文の覚

- 2-7 酒造絵図

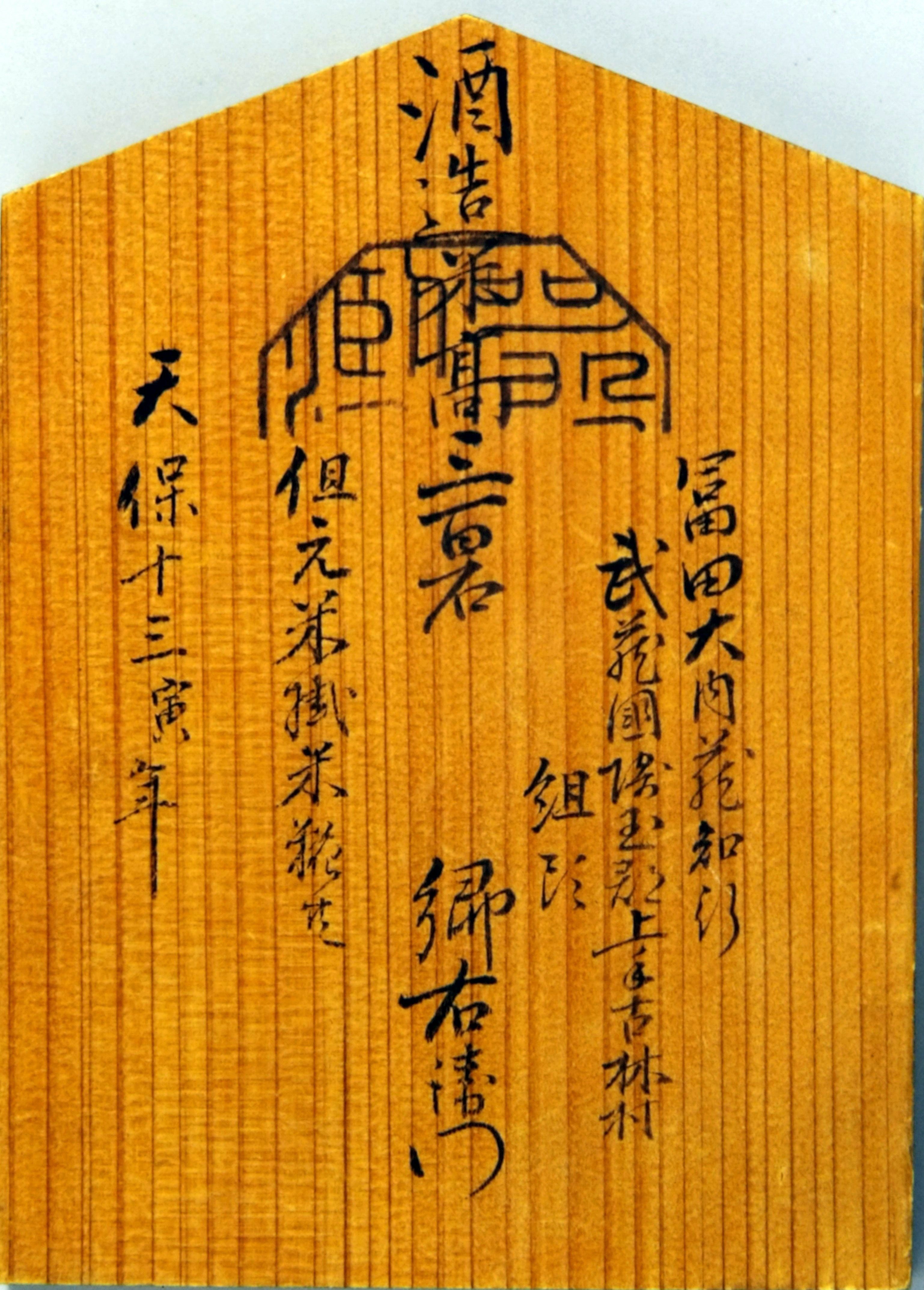

2-1 天保13(1842)年 酒造鑑札

※ 画像をクリックすると、拡大することができます。

江戸幕府の勘定所が交付した酒造鑑札です。鑑札は酒造りの免許証で、江戸時代では木札に記されました。この史料には「高三百石」と書かれています。この数値は年間に使える酒造米の上限を表しています。酒造りの許可を得た者は、営業や取引を行うため運上や冥加を負担しなければなりませんでした。

(研究調査員 吉川紗里矢)

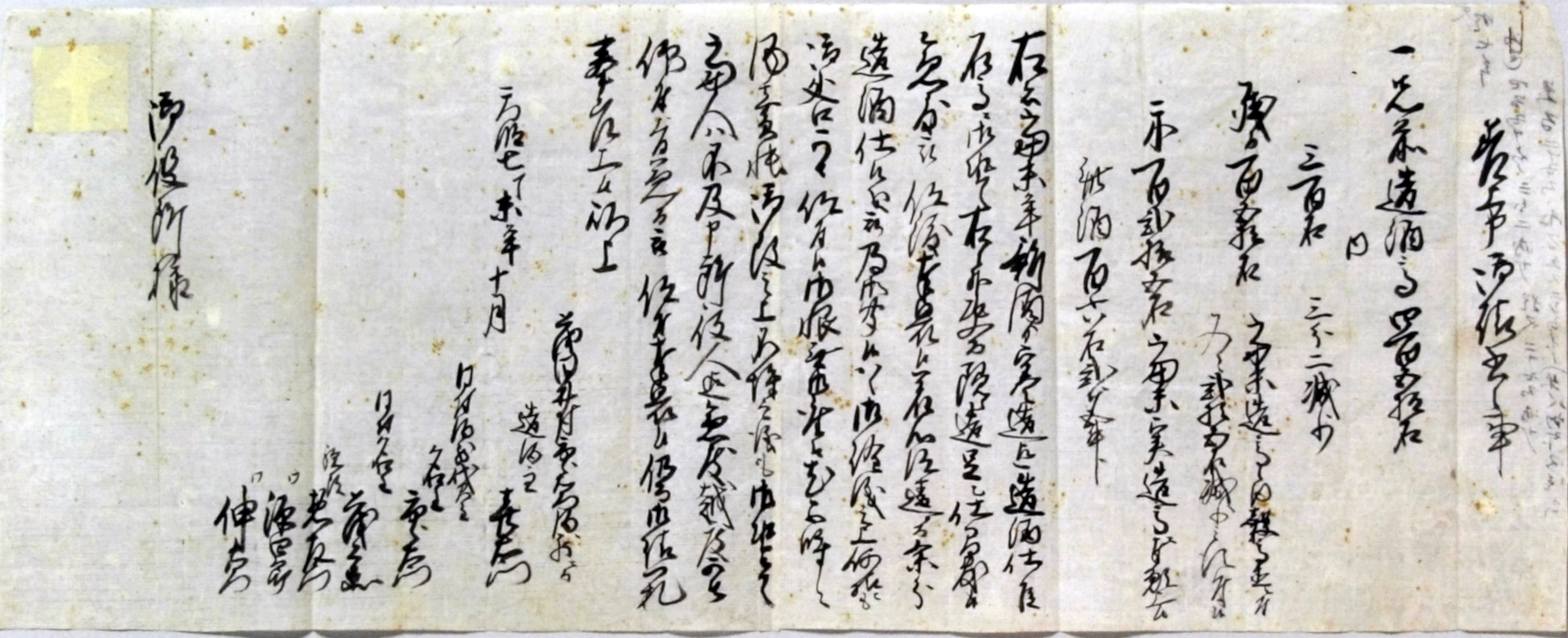

2-2 天明7(1787)年 差上申御請書之事

※ 画像をクリックすると、拡大することができます。

江戸時代には、飢饉や米価の高騰などにより、たびたび酒造制限令が出されました。天明飢饉は、地方だけでなく江戸や大坂でも米不足になりました。天明7(1787)年、江戸幕府は酒造高を株高の三分の一に制限し、さらに減石の御触書を出しました。この史料は、請書といって、これらの法令を承知したことを伝えています。

(研究調査員 吉川紗里矢)

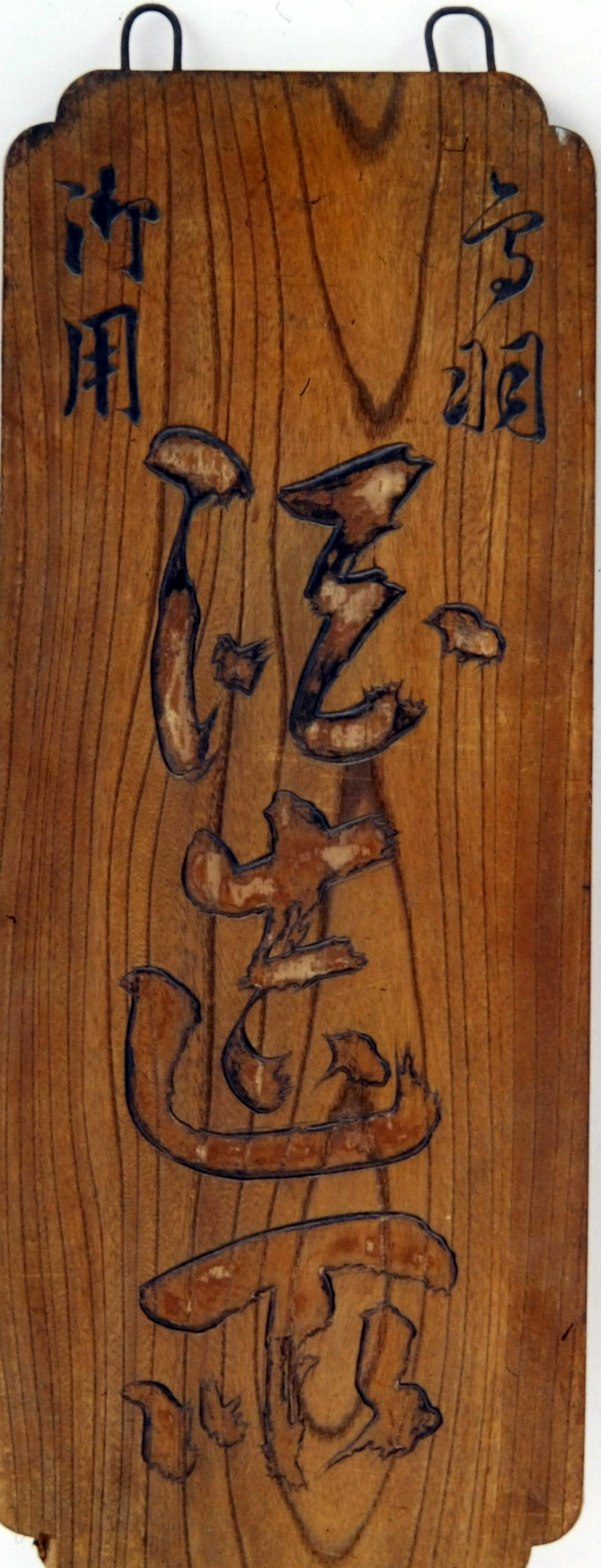

2-3 鳥羽御用酒造所の看板

※ 画像をクリックすると、拡大することができます。

江戸時代の懸看板です。上部に「鳥羽御用」と墨書きされ、中心に「酒造所」と彫られています。酒造業が盛んな大淀(現三重県明和町)に鳥羽藩の酒造所が設けられました。

(研究調査員 吉川紗里矢)

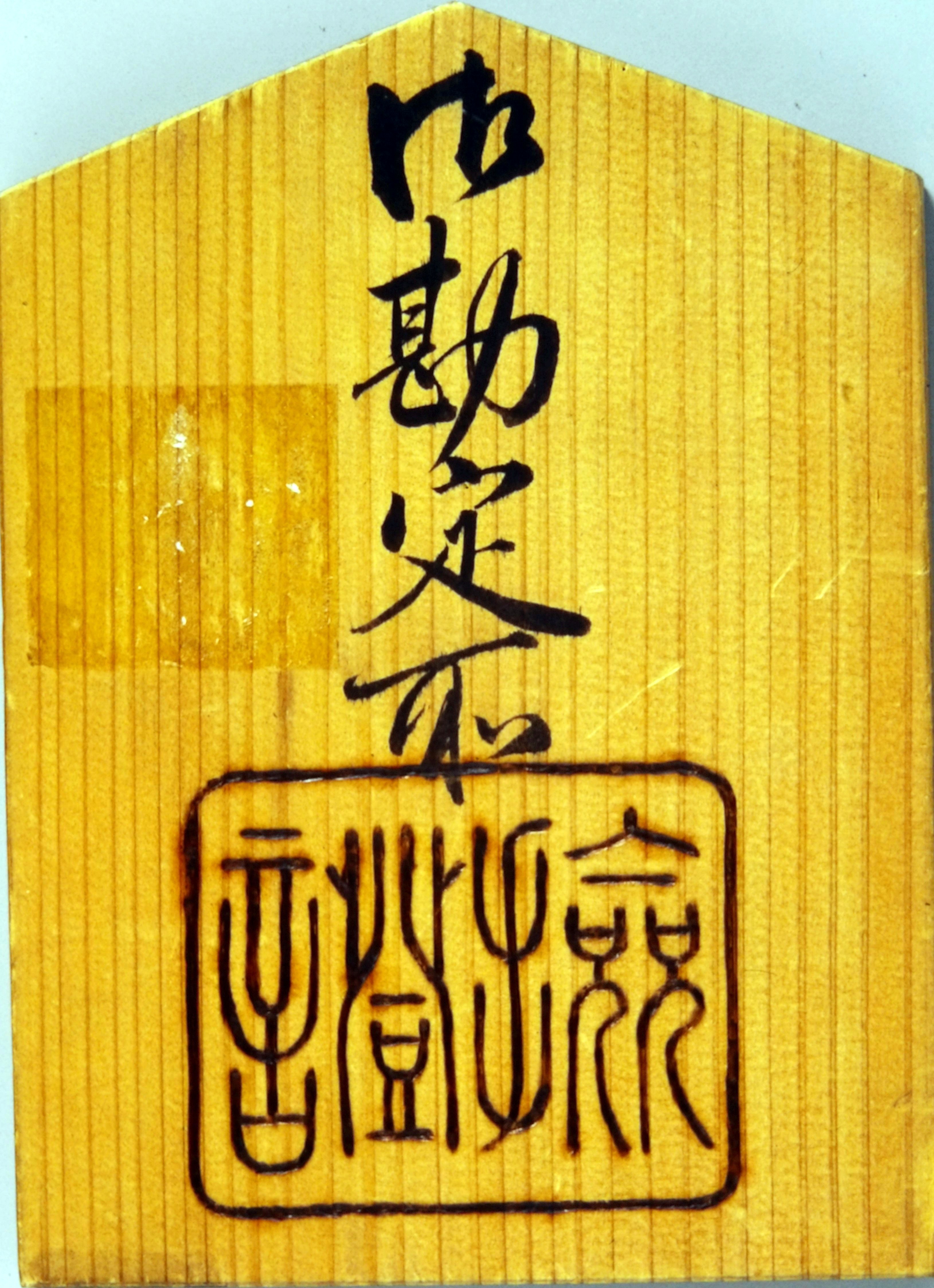

2-4 酒屋仲間印

※ 画像をクリックすると、拡大することができます。

酒屋仲間で使われた印鑑です。直径7センチあり、少し大きい印鑑です。上部には、「上 酒屋仲間印」とあり、判を押す際の向きを表示しています。周囲には、辻井権兵衛をはじめとする7名の仲間が記されています。

(研究調査員 吉川紗里矢)

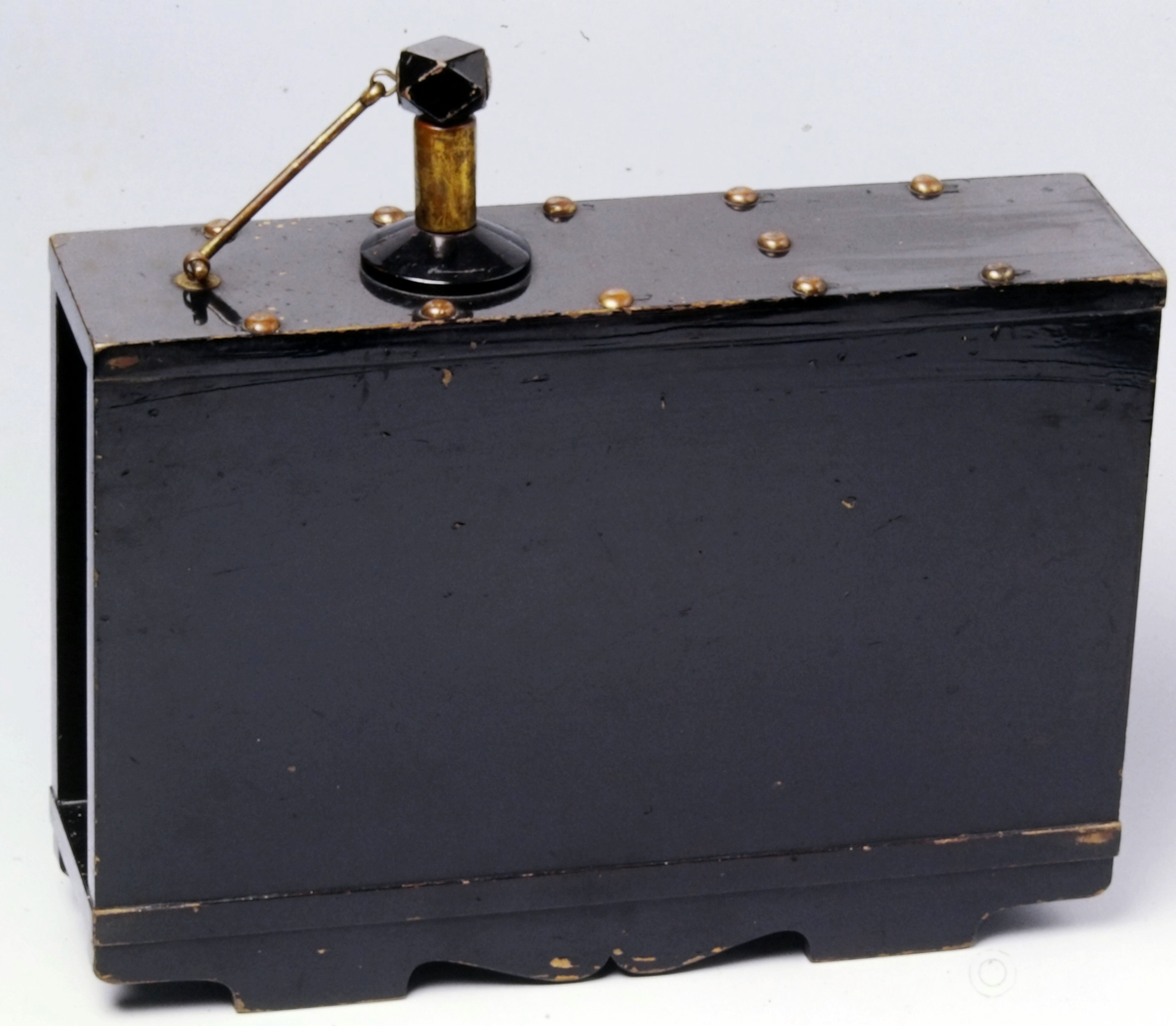

2-5 指樽

※ 画像をクリックすると、拡大することができます。

指樽という箱型の酒樽です。指樽は室町時代からあり、江戸時代には祝儀の場で使われました。この指樽は東海道吉田宿(現愛知県豊橋市)の本陣で使用されました。本陣は宿場町で最も格式高い宿で、大名や公家などが宿泊しました。

(研究調査員 吉川紗里矢)

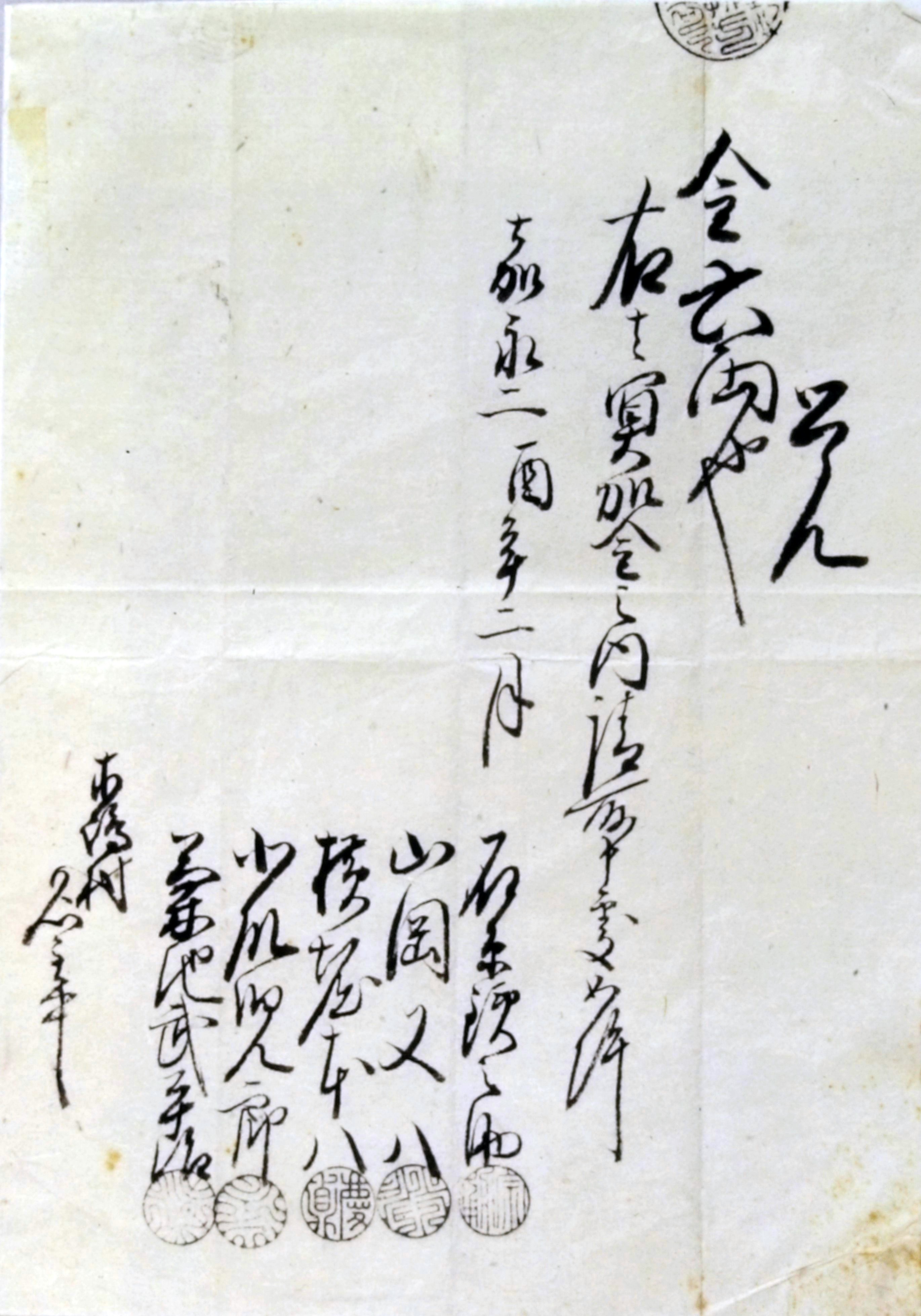

2-6 嘉永2(1849)年 冥加金請取証文の覚

※ 画像をクリックすると、拡大することができます。

伊勢崎藩が領内の上野国佐位郡木嶋村(現群馬県伊勢崎市)に課した冥加の受取書です。冥加は小物成の一種で、商工業者に対する臨時的な税です。

(研究調査員 吉川紗里矢)

2-7 酒造絵図

※ 画像をクリックすると、拡大することができます。

江戸時代の酒造工程を描いた近代の絵画です。 日本酒の酒造りは、洗米と蒸米から始まります。つぎに、麹づくりと酛づくりと続き、もろみづくりを行います。最後は酒袋に入れてしぼって、清酒ができます。この絵図には、その全工程が一枚に描かれています。

(研究調査員 吉川紗里矢)